- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年春号

- 【鼎談】受信機と過ごした日々を振り返る

JASジャーナル目次

2025spring

【鼎談】

受信機と過ごした日々を振り返る

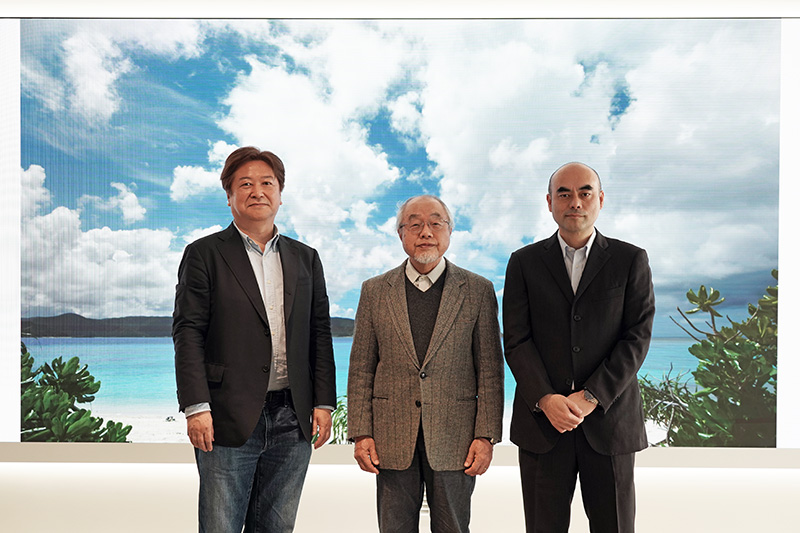

参加者:

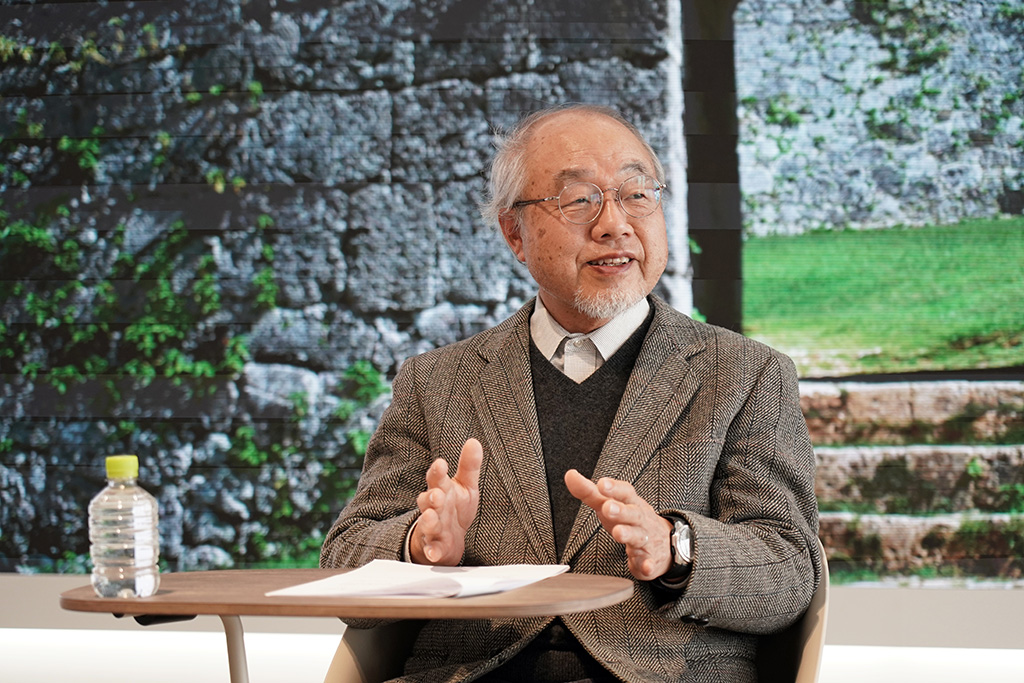

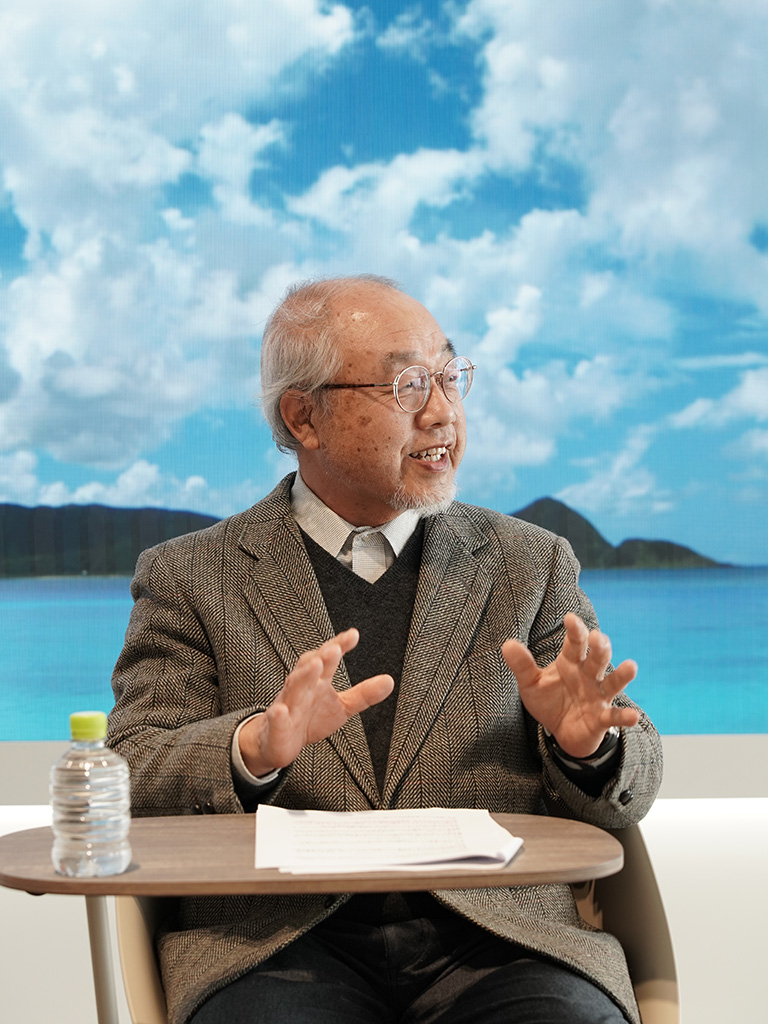

小谷野進司(日本オーディオ協会監事)

渥美忠道(シャープ株式会社TVシステム事業本部)

末永信一(日本オーディオ協会専務理事)[司会・執筆]

始めに

末永)1925年3月に日本でラジオ放送が開始されまして、今年でちょうど100年を迎えました。この度JASジャーナルにおきまして、この放送の歴史を振り返る特集をしようと、いろんな方面から寄稿を求めておりまして、今号は大変興味深いお話が出揃っておりますので、それぞれを楽しみに読んでいただければと思っています。

ところで、放送を聴く、視るためのラジオやテレビといった受信機について、どういう記事にしようか?と検討したのですが、機器も非常にたくさんありますし、技術的な話を取り上げるよりも、受信機がもたらしたライフスタイルの変化を語り合う場を設けようという試みを考えまして、オーディオ、テレビ、ビデオのバックグラウンドを持つ3人で、受信機が生活に溶け込んでいた日々を思い出しながら、懐かしい番組なども含めて楽しく振り返っていく鼎談ができたらと思っておりますので、今日はよろしくお願いします。

では、それぞれ、自己紹介をお願いします。まずは小谷野さんから…。

小谷野)小谷野進司です。パイオニアで主にスピーカーの開発設計をやってきました。もう退職して10数年経ちますが、今もスピーカーの研究やコンサルティングなどの活動をしています。子供の頃は鉱石ラジオを作ったり、中学生くらいになりますと真空管ラジオを作ったりしておりましたが、そういう話を末永さんと話していたら、このたび、受信機の話を語り合いましょう!とスカウトされました(笑)。今日は古い話を色々と思い出しながら、楽しく語り合いたいと思います。生まれたのは、日本オーディオ協会やAES日本支部が創設されたのと同じ1952年で、現在72歳です。

末永)1952年というのは、ちょうどこの前後の年に民放ラジオ局が開局したり、テレビ放送が始まるという時代で、エンタテインメントとしての放送が庶民に広まる時代で、小谷野さんはその平和の象徴としてお生まれになったという感じですね。日本オーディオ協会やAES日本支部の役員としてもご活躍です。ありがとうございました。

では、渥美さん、自己紹介をお願いします。

渥美)渥美忠道です。現在シャープでテレビの企画を担当しております。私は1973年生まれの51歳です。団塊Jr.世代真っ只中で、戦後復興の経済成長と共に始まったテレビ放送の誕生については、テレビの画面を通じてでしか知らないもので、こんな先輩方と鼎談をさせていただくのは、ちょっと緊張しますが、テレビが始まった頃の話とか私の知らないお話が聞けるのは非常に楽しみです。今日はよろしくお願いします。

末永)お仕事はずっとテレビの企画ですか?

渥美)入社直後は、「液晶ビューカム」というビデオカメラの設計をやっていました。自分に身近な生活に関わるモノ作り、特にAV機器に関心が高かったものですから、新しい取り組みを発信していたシャープを選びました。

末永)液晶ビューカムは、非常に画期的なデザインで、1990年代は子供の運動会と言えば、お父さんがみんなビデオカメラを構えているという時代でしたが、両手を上に伸ばして撮影するというスタイルが考えられていて、下から液晶モニターが見えるように角度を変えられるようになっていたんですよね。

渥美)まさに、その動く液晶モニター部分の機構設計を担当していました。

末永)あら~、そうでしたか!とても人気のある商品だったので、よく憶えています。

小谷野)ビューファインダーを覗くのが常識だったのに、液晶で確認できるようになったというのもイノベーションだけど、女性たちにも使いやすくなったと大変人気がありましたよね。

末永)51歳ということは、私が現在64歳で、小谷野さんが私より一回り上だから、渥美さんが一回り下って感じですかね。年齢もばらけていて、いろんな視野から会話ができるのは丁度いいと思います。

小谷野)一回りも上じゃないよ~(笑)。でも、最近の本当に若い人たちは、テレビを観ないと言いますからねぇ、時代も変わったものだね。

末永)最近はそうらしいですよね。私なんか、テレビが育ての親だと思っているくらいですから、テレビを観ないなんてこと、考えられないです。

では、私の自己紹介をします。今は日本オーディオ協会で専務理事を勤めておりますので、オーディオの専門家と思われがちなんですが、以前はソニーでDVDレコーダーやBlu-ray Discレコーダーの商品設計のマネージャーをやっておりました。ソニーの最後の仕事がオーディオ分野でHi-Res Audioのマネジメントに携わったことで、今の仕事にもつながっていますが、恥ずかしながらオーディオの設計を仕事にしたことはないんです。ただ、社会人になったのは、Hi-Fi VTRが登場した頃でして、子供の頃からオーディオは好きだったので、オーディオ回路を担当していた先輩から、こっそりと良い部品をもらってきて、試作機を改造したりして遊んでいましたね。

小谷野)昔はそういうことができたのが楽しかったんだよね。アナログ時代のメリットというか、回路に触れられたからね。

ラジオの話題

末永)日本オーディオ協会ができた経緯を遡ってみますと、1952年の話になるのですが、ソニーを創られた井深大さんが市場調査でアメリカに出張された際に、ステレオ再生を初めて体験されて、これにいたく感動され、これからオーディオの世界が変わると感じられて、帰国後に日本におけるオーディオ研究の場を作ることを提案されたそうなんです。それで、より多くの人にステレオを体験してもらえるようにと、第一回全日本オーディオフェアを開催して、NHKに協力してもらってラジオ第1放送にLch、ラジオ第2放送にRchを同時に流して、2台のラジオを使って、ステレオ体験をしてもらったというエピソードがあります。

渥美)そんなことが行なわれたんですか、すごいですね!その熱意というか、勢いに驚きます。

末永)この時は実験放送という位置づけだったのですが、その後、視聴者の反響がすごくて、定時放送として「立体音楽堂」という番組が始まっているんです。その後、FM放送がステレオで送られるようになったので、2波を使うこの方式は終焉を迎えたようです。

小谷野)昔のセパレートステレオには、AMラジオのチューナーが2つ入っていましたよ。

末永)そうなんですよね。ところで、奈良の天理にあるシャープミュージアムを訪れたことがあるのですが、1925年の国産第1号の鉱石ラジオに始まり、戦前からシャープのラジオの歴史が積み重ねられていく様子が、数々の展示によって見ることができました。すごく感動しましたよ!

渥美)ありがとうございます。木製の大きなラジオがたくさんありますよね。先輩方がすごい苦労されてきたこと感じますね。大変誇らしく思っています。

末永)そう、ですから、今日鼎談にシャープの方が入っていただくことはとても意味があるんです。ありがとうございます。

先ほど紹介した井深さんのアメリカ出張で、トランジスタのライセンスを結ぶかどうかをお土産に持って帰られて、その後ソニーでトランジスタの研究が進み、1955年に日本初のトランジスタラジオ「TR-55」が発売されるんです。

小谷野)これ以降、一気にトランジスタ製品の時代になったし、小さくていいものを作る日本人のイメージが完成して、特に日本製ラジオはアメリカ向けの輸出がどんどん増えていく、時代の象徴だったようですね。

末永)1950年代は、ラジオくらいしか家の中の娯楽は無かった感じなんでしょうか?私のラジオの思い出はというと1970年代で、洋楽を聴くか、やっぱり深夜放送かな~って感じなので。

小谷野)私がまだ小さい頃はテレビが無かったので、ラジオドラマを聴くのが楽しみでしたね。それこそ、まだ大きな箱のラジオが家にありましたが、幼稚園に出掛ける前に、時報代わりにラジオを聴いていたんだけど、思い出の番組としましては「パパ行ってらっしゃい」ってものがありましてね。中村メイコさんがお母さん役なんだけど、実は中村メイコさんは7色の声の持ち主と言われていて、一人で何役もこなしていたのがすごかったんです。そんな小さな子供の頃に、中村メイコという名前を憶えるくらい楽しみで聴いていました。声だけなので、いろいろな場面を想像したりしてね。

末永)へー!そうだったんですか。

小谷野)深夜放送は高校生の時かな。もちろん「オールナイトニッポン」とか人気があったけど、受験勉強をしていた時期には「ジェットストリーム」も随分聴きましたね。「ジェットストリーム」はFMラジオなので、音も良かったし、勉強で疲れた頭をリラックスさせていました。ちょうどムードミュージックのポール・モーリアとかマントヴァーニとか流行っていましてね。

末永)城達也さんの声がいいんですよね。懐かしいです。渥美さんも、深夜放送なんて聴いていましたか?

渥美)私は子供の頃、親にテレビを観たりする時間を制限されていたので、いわんやラジオの深夜放送を聴いたりしていないんです。機器は家に揃っていたんですが、ご飯の時とか、そういう時しか観られなかったんで、友達の家に行って、夕方の当時人気のあった番組なんかを観ると、その友達がすごくうらやましくて、その反動と言いましょうか、電機メーカーに就職して、今まさにテレビに関われていることがすごく幸せなんです。

末永)あら、そうでしたか。私が中学生の時、ラジオ講座を聞かなきゃいけないから、ラジカセを買って欲しいと親にせがんで買ってもらったんですが、ラジオ講座なんかちょっとしか聞いてなくて(笑)。ちょうどその頃に、民放のFM放送が聴けるようになって、その音の良さにビックリしたんですよね。それにちょうど洋楽がたくさん日本に入ってくるようになって、土曜日なんか走って家に帰ってきて、ヒットチャートの番組を聴いていました。カセットテープに録音して、コレクションしていたのも懐かしいです。

小谷野)その頃はNHKとFM東京の前身のFM東海しかなかったのですが、音の良さに驚きましたね。アメリカにはFMラジオ局がたくさんあって、それゆえにチューナーの受信性能を上げるということをメーカーが積極的に取り組んでいたのは分かるんだけど、日本にはFM局が2局しかない時代なのに、チューナーの性能向上はすごかったんです。その頃、AM放送はトーク番組がほとんどになり、音楽を流すことが少なくなっていましたね。

末永)そうでしたね、やたらとスペックを意識したチューナーのカタログを見た記憶がありますね。その当時は素人なので、その数字の意味は分からなかったけど(笑)。

小谷野)FMラジオの登場もあり、手軽に高音質で音楽を録音できるラジカセが製品化され、ブームになって、さらにラジカセの高音質化も進んでいきましたね。ポータブルとは言えない大型なラジカセもありました。

末永)なるほど、そうやってハードとソフトの両輪で高音質化が進んでいったわけですね。ラジカセという商品が流行した背景には、カセットテープがステレオ化したことと、FMラジオの高音質の音楽を手元に残したいというニーズとのマッチングだったのではないかと思うのです。

小谷野)FM雑誌が隆盛を極めたのもこの頃ですね。毎週買ってきてお気に入りの曲が放送されているかのチェックを怠りませんでした。

末永)エアチェックという言葉がありましたね!

渥美)お二人の話を聞いて、ワクワクしてしまいますね。FM放送やラジカセの登場って、そんな時代だったんですね。

末永)AMラジオも、ステレオ化された時期があったんだけど、音質がイマイチだったからかなぁ。こちらはちっとも流行らなかったですね。

小谷野)末永さんは、短波ラジオにもハマっていたと言ってなかったっけ?

末永)そうですね。ピーヒャラヒャラいうノイズの中で外国の音楽やおしゃべりが聴こえるたびに、世界の広さを感じていましたね。当時クラスの男子の多くがハマっていたようなもので、スカイセンサー派とクーガー派って感じで自分の持っている短波ラジオを自慢しあっていましたね!

小谷野)ベリカード(受信証明書)を集めていたりしませんでしたか?

末永)友人には、ベリカードをたくさんコレクションしていた人もいましたが、私はそこまでマメじゃないので、何枚か持っていた程度ですね。番組内容のレポートを書いたりするなんてこと、けっこう大変でしたよ(笑)。

小谷野)ベリカードは、今思えば大事なラジオの文化だよね。

テレビの話題

末永)小谷野さんがいくつくらいから、テレビが家にあったんですか?

小谷野)うちは、父親がけっこう新しいものに飛びつく人間でね。かなり早い時期からテレビが家にあったんですよ。10歳くらいだったかな。近所の人たちが力道山のプロレスの放送時間になると観に集まって来たりしてね。

末永)うぉ~~、力道山ですか!

小谷野)力道山って分かる?

渥美)いえ、名前くらいしか…。

小谷野)アメリカから大きなレスラーたちを連れてきて興行をしていたんだけど、最後は力道山が空手チョップでやっつけるのがお決まりで。戦争に負けた日本人に勇気を与えてくれていたんだよね。

末永)私も力道山は名前しか知りませんが、プロレスはテレビ番組において、かなり人気コンテンツでしたね。私の時代では、金曜日の夜はアントニオ猪木対〇〇〇という闘いの一方で、猪木対「太陽に吠えろ」という視聴率の闘いもありました(笑)。私はプロレスには興味が無かったのですが、土曜日にプロレス好きなクラスメートが昨日の試合の再現をしていたのを憶えています。

渥美)日曜日の昼に、ジャイアント馬場の試合が中継されていましたのはよく観ていました。

末永)え?日曜日の昼??

渥美)あ、静岡に住んでいたので、日曜日の昼だったのかもしれません。

小谷野)ああ、地方あるあるですね!

末永)ところで、渥美さんは、物心ついた頃には、もうカラーテレビですよね?

渥美)そうですね、白黒テレビは知らないです。

末永)カラーテレビが発売されるようになった頃に、白黒テレビの前にカラーのセロハンを貼って、カラーで見える!なんてことが流行ったことがあったりしたの。それくらい当時はカラーテレビに憧れがあったんですねぇ。

小谷野)テレビの前にフレネルレンズを置いて、テレビ画面を大きく見せるなんてものもあったよ。画面が14インチくらいしかなかったからね。

末永)え~、そんなの、知らないです(笑)。昔の人は色んな事考えたんですねぇ。

渥美)全然分からない話です(笑)。

末永)じゃあ、話を戻すと、小谷野さんの記憶にある古い番組は?

小谷野)日本テレビで「ディズニーランド」という番組をやっていてね。それが夜8時からやっていたんだけど、子供の頃だから8時には寝なさいって時間じゃないですか。だけど、その番組がある日だけは、起きていてもよくて、観せてくれたんだよね。それでよく憶えてる。やっぱり、当時からディズニーは日本にはないドリームがあったよね。

末永)へぇ、しっかり記憶されているんですね。私は「サンダーバード」かな。5歳くらいです。NHKでやっていたんですよね。元はBBCの製作ですよね。白黒で観ていたんですが、それでもすごく未来感を感じて、私はこれに影響されてエンジニアになったと思うくらい、印象深いですね。

渥美)私の子供の頃の古い記憶にある番組というのは、番組の名前は憶えていないですが、バラエティーの中でピンクレディーが歌っていたとかですかね。あと、アニメが好きだったので、「機動戦士ガンダム」はよく観ていました。

末永)なるほど、ガンダムが好きでエンジニアになった人も多いですね!

渥美)影響されたと思います。

末永)アニメは語りだしたら終わらなくなるくらい、いっぱいありますね。もう少し大きくなってからの話ですが、アポロ11号の月面着陸は、固唾を飲んで観ましたね。これもけっこう記憶に深く刻まれています。

渥美)何年頃ですか?

末永)1969年かな。

渥美)私の生まれる前ですね。その頃はカラーテレビですか?

末永)カラーテレビにはなっていたけど、映像は白黒でした。その頃「宇宙家族ロビンソン」とか「奥様は魔女」とかアメリカのドラマが人気で、今でもアメリカのドラマは人気あるんですけど、当時の日本には無い感覚をもたらしてくれまして、アメリカに対する憧れがすごくありました。いい時代だったなぁ。

小谷野)「逃亡者」や「刑事コロンボ」なんかも人気があったね。

末永)<うちのカミさんがね…>ですね、懐かしいなぁ。「木枯し紋次郎」の<あっしには関わりのねぇことでござんす>と並んで、めっちゃ流行り言葉になりましたよね!

渥美)1970年代って、音楽番組もすごく多かったと聞きますが、テレビの音楽番組から録音することはなかったんですか?

末永)まだテレビ放送がステレオ化されてなかったというのと、音声出力端子なんて無かったから、ラジカセについているマイクで録音をするわけ。そうすると、録音している最中に母親に「早くお風呂に入りなさい!」とか言われて、その声が録音されちゃうもので、泣きそうになるわけですよ(笑)。

渥美)なるほど、笑えない話ですね(笑)。

小谷野)テレビがステレオ化されたのは1978年で、その頃からテレビの両脇にスピーカーを置くようになってきたんだけど、磁界がブラウン管に影響を与えて画面の色がおかしくなったりするもので、防磁型スピーカーを開発したりしていましたね。

末永)ありましたねぇ。苦労が絶えなかったですね。今の人は消磁器なんて知らないだろうなぁ…。テレビの音声について言えば、21世紀になる時期にBSデジタル放送が始まり、AAC5.1ch音声の番組が登場してきて、AVアンプも本格普及を始めたと聞きます。音楽番組だけでなく、特にスポーツ中継ですね。サッカーワールドカップの日韓共催が2002年で、仕事で観ていたんですが、まあ仕事と言いながら応援していたんですけどね(笑)。もう観客の歓声がすごくって、部屋いっぱいに広がって、この迫力に時代の変化を感じたのを憶えています。

渥美)社会人になって、自分で欲しいものを買うようになった時に5.1chを設置したくて、プロジェクターを買ったりしていて。でもその頃はDVDプレーヤーがまだ高くて手が出せず、DVD再生が可能なゲーム機を買ってプレーヤーにしていました。結果的にはゲームも立体的に楽しむことができました。

末永)なかなかですね!マルチ音声は映画から始まったという認識ですが、スポーツやゲームなどのリアリティーを高めますよね。

小谷野)BSデジタル放送が始まったのが2000年12月ですが、日本オーディオ協会もJEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)や放送局と一緒に5月1日を「サラウンドの日」に制定して、各地で試聴会を開催したり、普及啓発活動を熱心にやっていました。

末永)サラウンド・シンボルマークも作られていますね。

小谷野)5月はNHKの技研公開(NHK放送技術研究所の研究成果を一般に公開するイベント)がありますが、ゴールデンウィークに渋谷の放送センターでオーディオ協会も一緒になって5.1chのデモをやったりしていました。

末永)ちょうどその頃から液晶テレビが流行り始めるタイミングかと思いますが、どうしても大きさを必要とするスピーカーは薄型を特徴とする液晶テレビとは相反するもので、音声はオーディオ機器で聴くというというスタイルの製品化がこの辺から始まったようにも思います。今でこそ珍しくもありませんが、バースピーカーなんかは、まさにこの流れかと。一時期はラック型のスピーカーシステムなんて商品もありましたね。

小谷野)設置面積が少ないスリムなトールボーイ型のスピーカーが主流になったのもこの頃からです。

末永)画面が大きくなり画質が求められると、一方で音も良くないと満足いかなくなるという相乗効果があったかと思いますが、その辺も歴史ですね。

渥美)まさに、そうですね。

末永)まあ、1980年代からテレビが大型化、高解像度化していったのですが、テレビの歴史においては、やっぱりブラウン管からフラットテレビ化がされて、インテリア性が抜群に良くなり、世界を変えたと思うんです。ここは、せっかくなので、液晶と言えばシャープの想いをしっかり語っていただきたいなぁと思うのですよね。

渥美)シャープが液晶テレビで新しい世界を作っていこうとしたブランド戦略に、吉永小百合さんを起用して<21世紀に持って行くもの>と打ち出したCMがありました。テレビと言えばそれまで大きな塊だったものが、女性でも軽々持ち運べるというスタイルの表現がされていたのですが、シャープの中の人間であるにも関わらず、すごく心に響きまして、これがきっかけで自らテレビの企画に移ることを希望しました。だから、おっしゃったようにインテリア性といった変化にすごく思い入れがあるんです。

末永)インパクトのあるCMでしたね。

渥美)それまで液晶ビューカムの設計の中で、液晶モニターを動かしたり、撮影のスタイル自体を変えてきた経験をしてきたので、テレビのまわりに人が集まるのではなく、テレビを持ち運ぶだなんて、何か今までにない新しい世界が開けるんじゃないかと思ったのです。まだその当時、液晶は30インチが限界と言われていたのに、職場では37インチの液晶テレビをどうやって売り出そうかという議論がされていて、そこでは世の中の常識とは違うことが語られていて、本気で液晶テレビの時代になるんだ!ということを実感して以来、この仕事を始めてもう20年を越えますね。

末永)なるほど、やっぱり液晶ビューカムの経験なども鑑みると、シャープの社風というか、新しい技術をどう生かすかということを念頭におくセンスの良さを感じますね。まあ、テレビを持ち歩く生活にはならなかったとしても、部屋の空間デザインという観点では本当に素晴らしい変化をもたらしたものと思います。

小谷野)どうしてもエンジニアは開発した技術に溺れがちですが、どう活かすかというのが醍醐味なんでね、いい話ですね。当時は液晶で何ができるかを一所懸命に考えておられたのが良く分かる製品が色々と出てきましたものね。まだ性能が不十分であっても、これが将来どう発展していくんだろうかと期待感を高めるところがものすごかったと思います。

末永)大型化が難しいとか、画質がイマイチだとか言われていましたが、今や60インチオーバーで4Kが当たり前になっているんだから、日々弛まなく努力されていることに頭が下がります。

ビデオレコーダーの話題

小谷野)ビデオもたくさんネタがあるでしょ。

末永)語り出したらキリがないほどありますよ(笑)。もちろん、VTRの登場によってリアルタイムにテレビを観なくても良くなったので、仕事で遅くなったからドラマを見逃してしまったというようなことが無くなって、それはそれは画期的に生活を変えてくれたわけですが。

私が社会人になった頃、ビデオの録画予約ができる人は頭がいい!なんて皮肉なことを言われた時代で、確かに録画予約は面倒な操作が多くて大変でしたが、それ以前にも乗り越えないといけないハードルも多過ぎて、まあ本当に難しい商品でした。

小谷野)確かにそんな時代があったあった。

末永)その一つが、まだテレビにはRCA端子がないのが普通で、ビデオの出力をRFに変換してテレビに信号を送っていたんですよね。こんなこと、昔の人はよく考えたものだなぁと思いますけど、画が出るまでに一苦労ですよ。

渥美)子供の頃に遊んでいたゲーム機がRF接続でしたから、RF端子からの映像をキレイに映すにはちょっとしたコツが要ったのを覚えています(笑)。

末永)その後、いわゆる赤白黄のRCA端子につなぐようになって接続も簡単になったわけですが、次にS端子が出てきて、その次にD端子が出てきて、そしてHDMI端子が出てきて、画質音質が向上し、機能的な面でもいろいろ変遷してきましたね。私も長く生きてきたものです(笑)。

渥美)一時期、テレビの端子がてんこ盛りになっている時代がありましたね。

小谷野)そういう点では、オーディオは昔からRCA端子であまり変化がない感じだね。デジタルになってからSPDIFやUSBの接続もありますが、それがスタンダードってわけでもないですものね。

末永)確かにそうでしたね。まあ最初はそういう時代ですから、各社から録画予約を簡単にする方法の提案が色々となされていました。

渥美)親に、録画予約を入れておいて!とよく頼まれていました(笑)。

末永)たぶん、そういうことがどこの家でもあったことでしょう(笑)。しょっちゅう私も親戚の家から電話が掛かってきて、録画ができてなかった!とか言われましてね。

小谷野)あったねぇ(笑)。

渥美)リモコン自体で予約操作できるモデルは良かったです。

末永)それこそ、液晶のシャープさんだったんじゃないですか??

渥美)ほんと録画予約ができると、メカに強い!と思われていた時代ですね。

末永)そんな中、松下電器産業(現:パナソニック)がGコードという新聞上にバーコードを展開したのは、なかなか画期的だったと思います。その後、放送波上にEPG(電子番組表)が載せられて、これを使って予約する方式がスタンダードになりますけど、番組情報をメタ情報として活用して、お好みの番組を探して録画が実行されるようになったのは、だいたい21世紀になった頃からですが、新時代が来たなぁ!と思いましたね。

小谷野)昔は野球中継が延長して、ドラマが録れていないとか、頻繁だったからね。

末永)今はその辺も追従しますし、ちゃんとタイトルも入りますからね。メタ情報を頼りに自動録画した番組は、新たな番組との出会いが感じられたり、自分で録画したものとは一味違った番組の楽しみ方になったかなと思っています。

渥美)EPGや番組情報も、放送の進化ですよね。テレビに録画機能が搭載されるようになったのも、これらのおかげだと思います。

小谷野)フォーマット的な変化は?

末永)VTRの時代はもちろんアナログですが、DVDは記録方式こそMPEG2というデジタル方式ですけど、エンコードありきのアナログ放送時代のもので、一方で、Blu-ray Discはデジタル放送に合わせたフォーマットにしようと考えられたものなので、無劣化に記録ができることが一番のメリットでしたね。容量も大きい分、DVDがSD画質だった一方で、Blu-ray DiscはHD画質で記録ができました。今は4Kの記録フォーマットもありますね。

これからの話題

末永)最近はあまり使っている人を見ないですけど、ワンセグ放送って、一時期は携帯電話に受信機能が付いていましたが、娘たちがまだ小さかった頃、ディズニーランドでお父さんとしては行列待ちしていなきゃならなかった時に、ワンセグで時間つぶしができたので、画期的な使い方だ!と喜んでいたんですよね。今はこういう時は、ネット動画ですかね。

渥美)ネットの時代ですね。テレビの使われ方も、かなり変わってきていますけど、それでもラジオやテレビはまだまだ生活に欠かせないものだと思いますし、力道山を観たいとか、学校で話題になっている番組を観たいとか、そういう欲求というもの自体は昔から変わらないと思います。つまり、メディアの在り方や情報提供の手段は変わってきていても、根本的な人間の欲求や行動は変わっていないと考えています。だから商品企画マンとしては、これからもライフスタイルを鑑みながら、テレビでこんなことができたらなぁと思うことをしっかりと色々な提案していければと思います。

末永)頼もしいお言葉を頂きました。ありがとうございます。これからも期待しています、頑張ってください。

小谷野)これまではメディアやフォーマットに対応したモノ作りが中心でしたが、今はネットワークの時代になって、無限にコンテンツがある時代ですから、それをどう活用するかという風に時代が変わってきているので、使いやすさや快適さが重要になるのではないかと思います。

末永)そうですよね。今日はいっぱい楽しい話ができました!ありがとうございました!

渥美)楽しかったです。ありがとうございました。

小谷野)楽しかったですね。お疲れ様でした。

以上

この鼎談は東京芝浦にあるシャープのショールームで行われました

参加者プロフィール

- 小谷野進司(こやの しんじ)

AES日本支部監事、日本オーディオ協会監事、日本音響学会会員

1975年、東京電機大学 電子工学科卒。同年、パイオニア(株)入社。スピーカーの設計開発、音響信号処理の研究開発に従事。

2013年、パイオニア退社。KOYANO Sound lab として音響コンサルティングを行う。

趣味:合唱、お囃子

- 渥美忠道(あつみ ただみち)

シャープ株式会社 TVシステム事業本部 国内事業部 商品企画部 課長

1973年、浜松市生まれ

1996年、シャープ株式会社入社。ビデオカメラの機構・光学設計に従事

2003年から現在まで、液晶テレビの商品企画を担当

執筆者プロフィール

- 末永信一(すえなが しんいち)

1960年、福岡市生まれ

2019年、ソニー株式会社退社

2020年6月より、日本オーディオ協会専務理事に就任