- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年春号

- 「いつも音楽があった」ラジオと音楽・100年の軌跡

JASジャーナル目次

2025spring

「いつも音楽があった」

ラジオと音楽・100年の軌跡

NHK放送博物館(NHK財団)

エグゼクティブプロデューサー 川村誠

1. はじめに

今年で放送開始から100年を迎えたラジオはそれまでの生活を一変させました。現在のNHK の前身である社団法人東京放送局初代総裁である後藤新平は、放送開始にあたってラジオに対する4つの抱負の一つに「文化の機会均等」を挙げました。その通り、ラジオは日本全国どこにいても時代の最先端の文化や伝統芸能にふれることができる全く新しい生活様式を創り出しました。ラジオから始まった放送はその生い立ちから今日に至るまで、「音楽文化」とは切っても切れない関係にあります。それではその100年の歴史をたどっていきましょう。

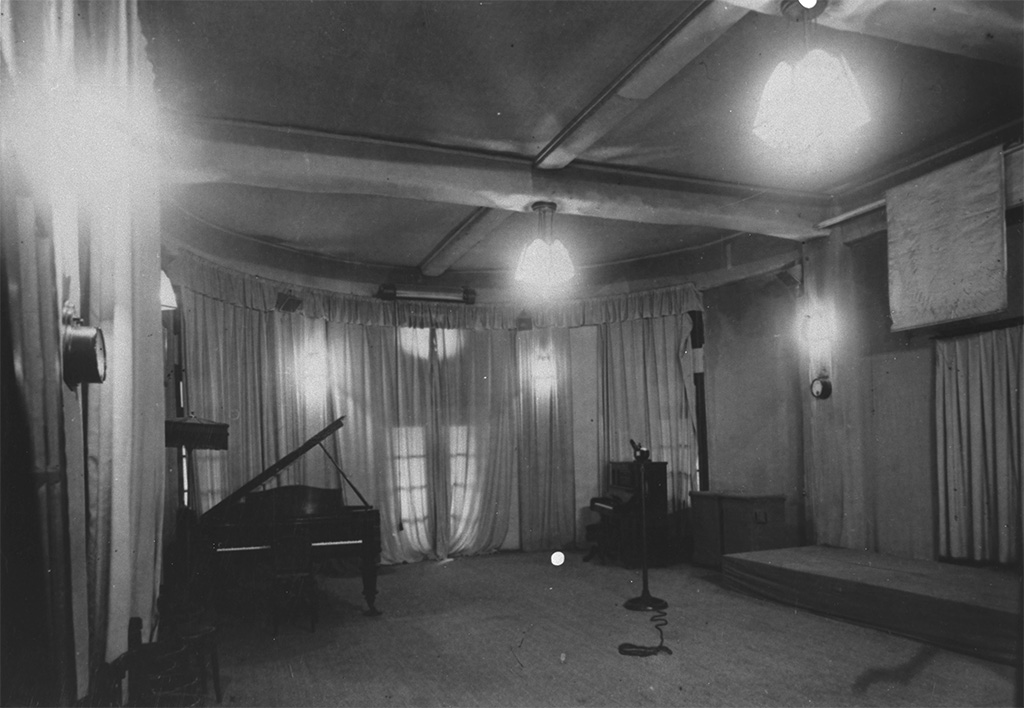

2. 生演奏が基本だったラジオ黎明期

1925年3月22日、現在の芝浦にあった東京高等工芸学校に設けられた東京放送局の仮放送所から日本で最初のラジオ放送が発信されました。この日、最初に放送されたのは旧日本海軍軍楽隊による演奏でした。このあと前述の初代総裁・後藤新平の演説があり、その後は新聞社提供によるニュースがあったほかは、午後も邦楽と洋楽の番組が放送された事が記録に残っています[1]。この当時、放送で流された音楽は洋楽・邦楽に関わらず全て生演奏でした。このため当時のスタジオはオーケストラが入る大きさが必要でしたが、東京放送局ではまだ芝浦の仮放送所での放送だったため、当時のスタジオの環境は決して望ましいものでは無かったようです。何しろ仮放送所は学校の図書室を仮設のスタジオ(演奏室)として使用していたので、防音も十分ではありませんでした。また控室として使える部屋も十分ではなかったため,演者の待機場所にも苦労していたようです[2]。

そんな状態で始まったラジオ放送ですが、軍楽隊の演奏に続いて、午後には邦楽の作曲家で演奏家でもある宮城道雄作の「新日本音楽」という演目が放送されました。演者の欄には宮城本人が演じる筝をはじめ、笙、尺八と邦楽の楽器が並んでいます。曲目をみると「さくら変奏曲」「舞踊曲」など現代的なタイトルで伝統的な邦楽とは趣が違うことが想像できます。実はこの「新日本音楽」は宮城道雄が標榜したジャンルで、それまでの邦楽に洋楽の要素を盛り込んだ新時代の音楽でした。ラジオは放送開始初日から音楽文化の新しい風を電波に乗せていました。なお宮城道雄はその功績により1950年に始まった第1回の放送文化賞を受賞しています。

「さくら変奏曲」の演奏風景。

前列左端が宮城道雄(1938年、東京放送局愛宕山演奏所)

7月になってやっと愛宕山に本来の東京放送局の局舎が完成。洋楽演奏室と邦楽演奏室、講演用の3つのスタジオが設けられたことにより、本格的な放送ができるようになりました。

東京放送局愛宕山演奏所のジオラマ模型。

中央の2階にスタジオがあった(当館展示品)

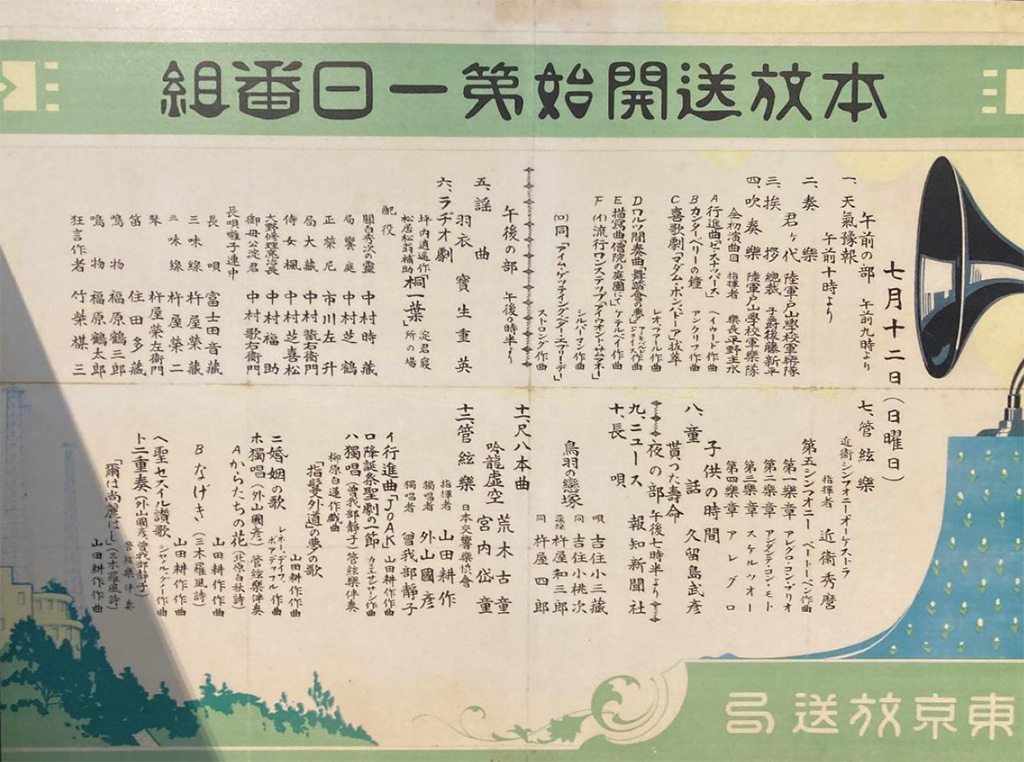

愛宕山からの放送は1925年7月12日に始まりました。この初日には「近衛シンフォニーオーケストラ」によるベートーヴェンの交響曲第5番が放送されました。作曲家でもある指揮者の近衛秀麿は1926年に結成される「新交響楽団」(現NHK交響楽団の前身)の常任指揮者で、日本のオーケストラのパイオニア的存在として知られています。

本放送開始当日(1925年7月12日)の番組表。

ラジオ劇と並んで洋楽・邦楽の番組が大半を占める

3. 当時のラジオ受信環境は?

黎明期のラジオ受信機は大変高価なものでした。一般的にはまだ鉱石ラジオが中心の時代に、より良い音でラジオを聴くためには、現在の価格で100万円近くする真空管式の受信機が必要でした。真空管式のラジオは音を増幅することができるので、スピーカーを使って聴くことができました。当時のスピーカーといえば、ホーン型のレトロ感あふれるデザインのものが主流でした。

これは当時の代表的な高性能スピーカーのひとつ、マグナヴォックスR2-B型スピーカーです。100年前の放送開始当時から優秀なスピーカーとして知られていました。この時代はまだラジオ受信機本体とスピーカーが別になっているものが一般的だったため、こうしたホーン型のスピーカーを真空管式ラジオとつないでいました。また受信機については今でも受信回路に使われているスーパーヘテロダイン式ラジオがこの時すでに最高級のラジオとして登場しています。

RCA社製ラジオAR-812型と

ディクトグラフ社製スピーカーR4型

現在、NHK放送博物館(以下、当館)3階で展示しているこのラジオは、1925年にアメリカRCA社が製造したラジオAR-812型という6球式スーパーヘテロダイン受信機です。当時の最高級品のひとつで都内に家一軒が買えるほど高価なラジオだったといわれています。この展示ではディクトグラフ社(アメリカ)製のR4型スピーカーと組み合わせてあります。

4. 当初は不人気だった洋楽

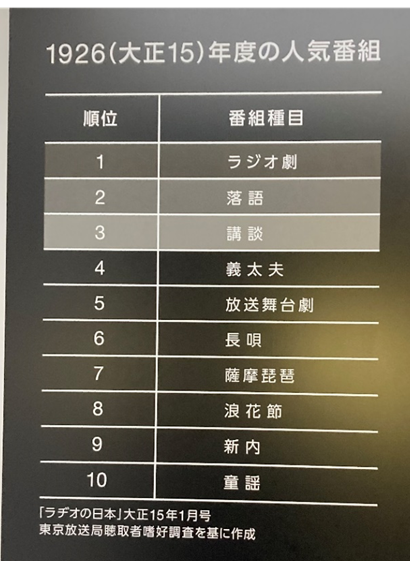

ところで100年前の放送について、どのように聴かれているか、どんな番組に人気があったのかについての調査結果が残っています。その内容が当館の展示パネルで紹介されています。これによるとベスト10の中に「長唄」「薩摩琵琶」「浪花節」などの項目が上位に並んでいます[3]。

いずれも今なら「邦楽」でひとまとめになる項目ですが、初期のラジオ放送ではそれぞれ別のジャンルとして分類されていました。実際に人気があったのはこうした伝統的な邦楽で、クラシック音楽などの洋楽はあまり人気がなかったようです。しかしラジオが始まり、洋楽の番組が増えると徐々に洋楽人気も高まっていきました。ラジオはオーケストラなど、それまで触れる機会のなかった音楽を広く一般にも聴けるようにしたというのも大きな功績の一つでしょう。

5. 戦時中の音楽番組

時は昭和に入り戦争の時代になると、ラジオも戦時色に染まります。放送開始から10年ほどの間にラジオは様々な文化を広め、一時期はリベラルな時代の象徴でもありました。しかし、1937年に日中戦争がはじまると、ラジオは戦意高揚と国民の結束を求める国策を担う放送が目立ってきます。

1941年に太平洋戦争が始まると、ラジオは政府の方針として放送を通じて国民に士気高揚を訴えるようになります。開戦当初は多分に日本に有利な情報を盛り込んで連戦連勝を伝えていたラジオからは、音楽もその時局を反映したものが流されていました。それまでは「蘇州夜曲」のように大陸を想起させる楽曲が流れていましたが、この頃になると「南の花嫁さん」といった南方が舞台の音楽が増えてきます。しかし、戦況の悪化にともない、放送の役割は国威発揚をあおる番組から、いたずらに楽観的な風潮をあおることを控え、銃後の国民に対して節約と自粛を強いる内容へと変わっていきます。

こうした中、国民の間に不安と緊張が高まってきたため政府は「戦時生活の明朗化」の方針を決めます。放送もその方針にのっとり演劇や音楽放送は戦況が悪化する中でも重点的に編成されていました。敗戦が濃厚になるにつれ国民生活は圧迫され娯楽も失われていく中で、統制下にあったとはいえラジオは数少ない心の安らぎを伝える役割も担っていました。

戦時中の標準的なラジオ 放送局型122号。

金属部品を極力抑えた構造になっていた

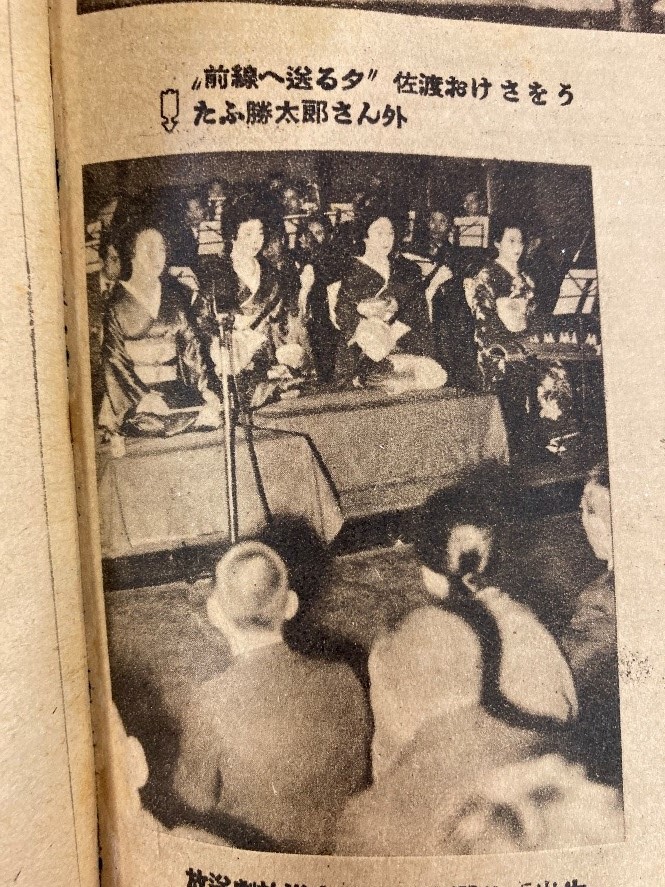

なかでも、1943年に前線の兵士と銃後の国民をつなぐという名目で始まった「前線に送る夕(ゆうべ)」は、銃後の国民が前線の兵士につかのまの娯楽を共有することで慰安するという番組でした。内容は音楽とラジオ劇、落語や講談などバラエティに富んでおり、当時の人気歌手や俳優が登場していました[2]。

社団法人時代の日本放送協会が発行していた雑誌「放送」に

掲載された「前線に送る夕」放送の様子(1943年)

特にこの番組のテーマ曲、「ハイケンスのセレナーデ」は明るく軽快な曲調で戦時下の暗い世相の中でひと時の安らぎを与えました。この曲を作曲したオランダ人のハイケンスはナチスの協力者として戦後獄中で亡くなっています。余談ですがこの「セレナーデ」は戦後長らく国鉄・JRの車内放送のチャイムとして採用され、多くの日本人になじみのある音楽でした。なぜこの曲が車内放送に使われたのかは今となっては知る由もありませんが、番組の記憶とともに日本人の耳に残ったメロディーだったのではないでしょうか。戦争のつらい記憶とともにある曲が戦後平和な時代になって列車の中で流れたとき、当時の人たちはどんな思いでこのメロディーを聴いていたのでしょうか。

6. 戦後のラジオ~立体放送の時代

この重く暗い時代も1945年の終戦で終わりを告げ、戦後の民主化された放送が始まると、ラジオからそれまで放送が禁じられてきた欧米の音楽が流れてくるようになり、ジャズやダンス音楽はそれまで封じられてきた自由の空気を国民に与えました。また、戦争が終わりラジオから流れる「リンゴの唄」に多くの国民が励まされました。さらに、時を同じくして、1946年1月には「のど自慢素人音楽会」が始まりました。一般市民がマイクの前で自慢の歌声や楽器を演奏するこの番組は、放送が国民に開放された、まさに「マイクの民主化」を象徴する番組でした。ラジオを通じて音楽は日本の戦後を照らし始めました。

そして、戦時中は中断していた第2放送が再開すると、ラジオの音楽番組は一段と多様になってきます。第2放送は戦前には「都市放送」という名称で、講演などの教養番組のほか音楽番組を中心に編成していました。現在の講座番組が中心のNHKの第2放送(R2)とはややイメージが違いますが、第2放送は音楽とは密接な関係にありました。その中でも異色の放送が1952年にスタートします。

「立体音楽堂」録音風景(1963年)

東京放送局301スタジオ調整室

(FMステレオ放送との同時放送時代)

それは「立体放送」です。実際には第2放送だけの番組ではなく第1放送との同時放送の番組です。まだステレオレコードもない時代に、第1放送では左チャンネルを、第2放送では右チャンネルの音声を同時に放送することで、2台のラジオを使ってステレオ放送を聴けるようにしたのです。1958年からはNHKの定時番組として「立体音楽堂」が始まります。内容はベートーヴェン作曲による交響曲第9番「合唱」の第4楽章でした[2]。

立体放送用ラジオ

右チャンネル用の受信機はAM、FMの2バンド受信が可能で、左チャンネル用はAM専用(日本ラジオ博物館収蔵品)

この「立体放送」はNHKだけでなく民放局でも実施されていました。東京地区ではニッポン放送と、系列の文化放送がそれぞれ右チャンネルと左チャンネルを担当した「パイオニアイブニングステレオ」を放送したほか、大阪地区では系列の異なる毎日放送ラジオが右チャンネル、朝日放送ラジオが左チャンネルを担当した「ナショナルステレオホール」という番組を放送していました[4][5]。

その後FMステレオ放送が開始されると「立体音楽堂」はFMとAMとの同時放送になり、FMの全国ネットが始まると1964年にはFM単独の番組となります。そして1966年に番組は終了。AMの立体放送は徐々に縮小し1960年代後半に放送を終了しました。今からすればずいぶん大胆な発想ですが、多くの音楽ファンにステレオ放送を送ってきた立体放送は日本の放送史の中でもユニークな技術として歴史の中に名を残しました。

7. ラジオ放送はどこへ行く ~ デジタル時代のラジオ

時は流れて今年2025年、放送開始から100年を迎えたこの国のラジオは今大きな転換点を迎えようとしています。NHKの第2放送(R2)は2026年度で放送を終了することになっています。民放AM局のFM化も進んでいくことになります。サブスクリプションなどのデジタルサービスが普及して、音楽の楽しみ方も「より深く狭く」掘り下げることができるようになりました。その一方で、未知の文化を知る手段としてのラジオはこれからも必要なメディアであり続けてほしいものです。もちろん災害時の情報伝達手段としても、その役割は今も変わりません。かつてイギリスのロックバンド、クイーンは名曲「RADIO GA GA」の中で次のようにラジオへの思いを歌いました。

「ラジオ、君はまだ終わっちゃいない

さあ、新しい“何か”を教えてくれ

まだ君を愛している人がいるんだ」

100年目のラジオはまだこれからも生き続けていきます。

参考文献

- [1] ラジオ放送番組確定表(NHK放送博物館蔵) ↑

- [2] 「20世紀放送史(上)」(日本放送協会) ↑ ↑ ↑

- [3] 「ラヂオの日本」1926年1月号(日本ラヂオ協会) ↑

- [4] 「民間放送10年史」(日本民間放送連盟) ↑

- [5]「毎日放送の40年」(毎日放送) ↑

執筆者プロフィール

- 川村誠(かわむら まこと)

NHK放送博物館 エグゼクティブプロデューサー(学芸員)

1985年、東京農工大学工学部卒。同年NHK入局、報道カメラマンとして名古屋・岡山・長野・福岡・映像取材部(東京)でニュース・番組取材に従事。1995年の阪神大震災取材のほか、1998年の長野五輪では「日の丸飛行隊・スキージャンプ団体金メダル」の瞬間を撮影。知財展開センター・アーカイブス部、旭川放送局局長を経て、2020年9月より現職。博物館学芸員