- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年春号

- NHKでの音響技術研究・開発の歴史から

JASジャーナル目次

2025spring

NHKでの音響技術研究・

開発の歴史から

NHK放送技術研究所 テレビ方式研究部 副部長 中山靖茂

概要

1925年3月22日にラジオ放送が開始されてから、今年で100年を迎えました。放送開始当時は外国から様々な機器を入手して放送を実現していましたが、1930年に設立された放送技術研究所によって、様々な技術開発を通じて放送品質の改善や番組開発の支援が行なわれてきました。

このパートでは、放送開始当初のNHK放送技術研究所における、音響機器の技術研究・開発についてご紹介することとし、モニタースピーカーについては佐伯多門氏による寄稿が、またNHK電子音楽スタジオについては日永田広氏による寄稿がされておりますので、ここでは、それらの記事につながる導入部となることを書かせていただこうと思います。

マイクロホン研究開発の始まり

1925年にNHKの前身である社団法人東京放送局が、現在のJR田町駅東口にあった東京高等工芸学校の図書館に設置された仮施設からラジオ放送を開始しました。放送開始時にマイクとして利用されたのがアメリカ・ウェスタン社製ラジオ1KW放送機に付属されていたウェスタン373型ダブルボタンマイクロホンです。

このマイクはカーボン型といわれるマイクで、大阪放送局でも使用されていました。一方、名古屋放送局では英国で広く実用されていたマルコーニ製のマグネトホン(可動コイル型)が使用されていました。これらのマイクは指向性がなく話者以外の音が入り込みやすいので、明瞭な音声を収音するためにスタジオの反射音を押さえる効果を狙ってカーテンで部屋やテーブルを囲っていた様子がうかがえます。講演形式であればマイクは一つでも問題ないのですが、邦楽など複数の楽器による番組の収音では、楽器とマイクの配置、さらにはそのスタジオの反射音のバランスを得るために、カーテンによる吸音に加えて反射板の位置を工夫して収音していました。

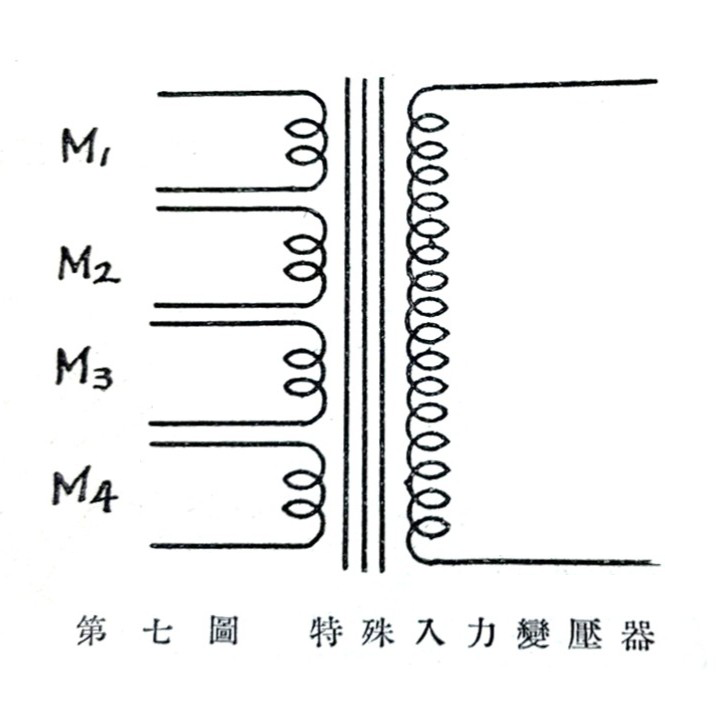

その後、シーメンス・ハルスケ社製バンドマイクロホンやウェスタン・エレクトリック社製コンデンサーマイクロホン、1927年にはライツ型カーボンマイクロホンが導入されました。1928年頃にはマルコーニ製ライツ型マイクロホンが導入されますが、このマイクロホンには整合器が付属しており、2個のマイクロホンを同時に使用した収音が可能になりました。2つのマイクロホンを利用し、日活・松竹両映画会社の俳優と監督の座談会の放送に成功したのが日本でのミキシング技術の始まりとなっています。この整合器は変圧器の1次側に複数のマイクロホンを個別にコイルを通じて接続し、2次側で合成された音声信号を取り出すものでした。

写真2 変圧器を用いた整合回路

(M1~M4は4つのマイクロホンを接続した例)

出展:技術参考資料 第2号

『試作放送用カーボン・マイクロフォンに就いて』昭和7年9月

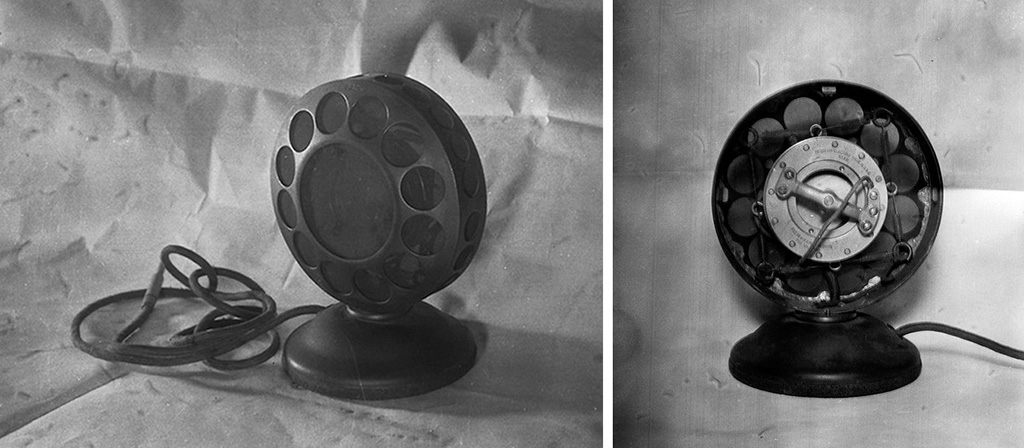

写真3 様々なライツマイクロホン

(左:マルコーニ、中:MHマイク、右:テレフンケン)

このように放送開始当初は、外国製のマイクロホン(当時は送話器と称していました)を用いて放送していましたが、高価で入手しにくく、修理も困難であったため、国産化が望まれていました。当時一般的に使用されていたカーボンマイクロホンの構造は、ダイアフラムと板の間を炭素粒で満たし、音波によるダイアフラムの動きが炭素粒を押し込むことで抵抗値が変化することを利用したものでした。それゆえ高品質なマイクロホンを製造するためには、この炭素粒の特性が重要になります。

1930年、仙台放送局の星佶兵衛と仙台放送局技術部長の丸毛登の両氏は炭素粒製法の特許を取得し、ライツマイクロホンの自作に成功しました。その当時、仙台放送局には雑音の多いダブルボタンマイクロホンしかなく、東京で使用されているライツ型マイクロホンは雑音が少なく、音質が良いと聞き、自分たちで製作したいとのことで開発が始まりました。しかし、東京に行っても貸してくれなかったため、写真とイギリスのラジオ雑誌の解説記事をもとに試作を重ね、最終的には外国製のものよりも雑音の少ないマイクロホンを完成させたというエピソードは、技術者の魂を見るような開発であったと感じます。

写真4 MH(丸毛・星)型ライツマイクロホンと音響測定用ビート(振音)発信機

1931年に星氏が放送技術研究所に転任して、MH型マイクロホンの量産に成功します。1933年までに約300個のマイクを製造して全国の放送局に整備されることになりました。この製造技術はメーカーに移転され、メーカーによる量産体制が整いました。当時はラジオの音質改善として、高品位なマイクロホンを全国の放送局に整備することが重要課題であり、研究所では研究というよりも製造に力を入れていた時代でした。

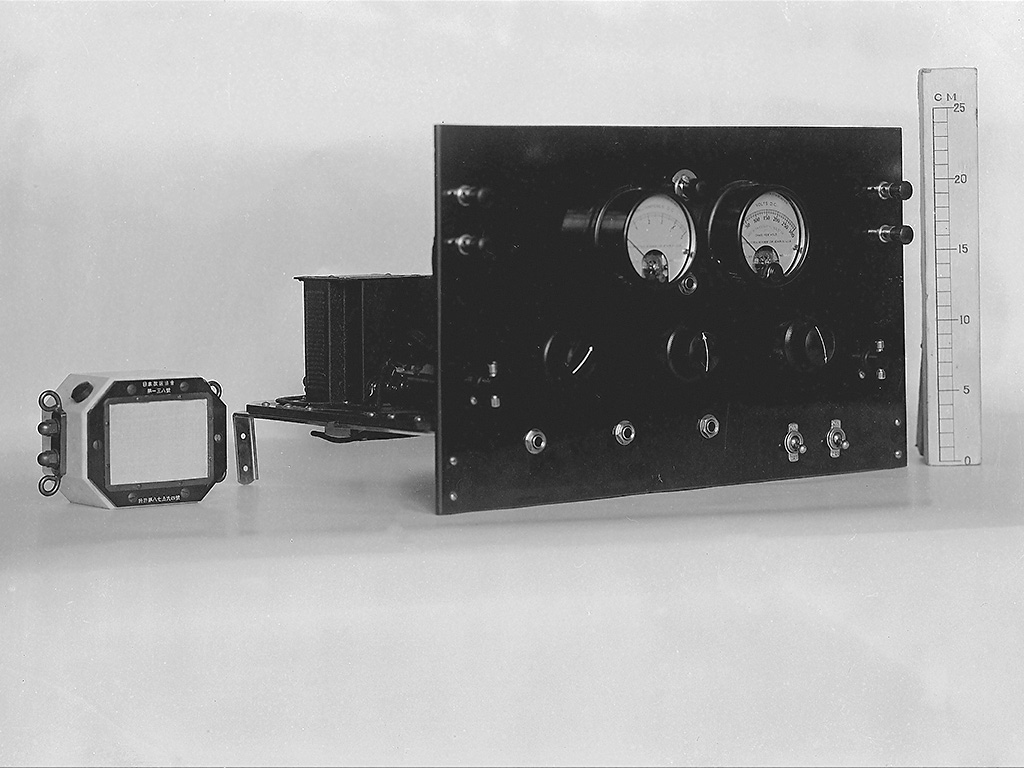

音響機器の開発や研究には、精密な測定が必要となります。当時の研究所ではレーレー板(Rayleigh Disk)による音圧測定法を採用していました。これは石英(NHKの研究史によると、水晶やタングステン、白金なども使用されたようです)の細い糸に直径1cm程度の雲母板を取り付けたもので、平面進行波音場に伝搬方向に対して円板を45°傾けて吊すと、粒子速度の2乗に比例して板が音波伝搬方向に直角となる方向に回転するというもので、その回転角を計測することで粒子速度が求められます。粒子速度に空気の固有インピーダンスをかけることで音圧を測定することができます。

1941年ころからレーレー板を使用しない音場標準測定法などの研究が始まり、徐々に高品位な音響機器開発の準備が整えられていきました。

写真5 レーレー板を用いた音圧測定

(左:スピーカー、中:レーレー板、右:マイクロホン)

反射音の影響を抑えるため、実験室の壁やテーブル・スピーカーを厚いカーテンで覆っている

スピーカー研究開発の始まり

スピーカーの研究は、受信機の高声器としての側面から始められました。しかし、マイクに比べて試作のための設備が大規模であり、コーン紙を作るのも容易でなく、当初は外国製のスピーカーの調査研究が主体となっていました。NHKが発行していた技術参考資料では、外国製の放送機器の解剖試験と称した報告も多く、スピーカーについても例外ではありませんでした。

調査研究の裏で測定技術に関連し、過渡応答に関する研究や音圧測定にコンデンサーマイクロホンを使用するなど、その後の高忠実度再生を目指したスピーカー開発に貢献する成果を発表しています。1943年になると戦争の影響により、NHKが目指していた高忠実再生から軍に関連する爆音や防振などの研究に忙殺されていたようです。NHKの30年史に掲載された当時の関係者の座談会でも音響爆弾なる研究が進められたとありますが、完成には至らなかったと思われます。

戦時下にありながらも、止めることなく高忠実再生に向けた研究を進め、1947年、戦後最初の研究成果の一つである6.5インチフリーエッジダイナミックコーンスピーカーを開発しました。1948年には三菱電機がこのスピーカーの製品化を行い、その後のNHK標準スピーカー開発の体制が整えられていきます。

写真6 6.5インチフリーエッジダイナミックコーンスピーカー(三菱製P-67)

1956年には複合型スピーカーの設計方式を実用化しました。このスピーカーは12インチと2インチを組み合わせたもの(クロスオーバーは1.5kHz)であり、この試作に当たりコーン紙材料の物理定数の測定、振動や磁束分布の測定、キャビネットの設計に関する解析などの研究が進められています。

この試作スピーカーについては、3000人にも及ぶ試聴評価試験を実施されましたが、国内外の製品と比較しても大変好評であったようです。

また、放送用モニタースピーカーの開発と並行して1956年に設けられた旧NHKホールの拡声設備の改善依頼を受け、PA装置の開発に取り掛かり、以降、東京体育館、五島プラネタリウム、東京文化会館などの拡声設備についても技術指導や協力を行ってきました。1970年の大阪万博でも、テーマ館、日本館、鉄鋼館、住友童話館で音響設計に関する技術協力を行っています。

写真9 国立競技場用スピーカー(1964年)

東京五輪 開会式・閉会式における拡声設備の

技術指導をした際の装置

番組協力としての電子音楽に関する研究開発について

NHK放送技術研究所で研究開発された成果が、番組制作に利用されることがあります。現在でも多くの番組でその成果を利用した番組制作が行われていますが、1954年にスタートした電子音楽作品の制作では、1960年までの間に放送技術研究所で開発した機器が多く活用され、アートと技術が融合した機器開発の歴史を刻んできました。

NHK電子音楽スタジオの詳細に関しては、日永田氏の記事を参照していただくとして、ここでは放送技術研究所が電子音楽スタジオに提供した開発機器について紹介します。

機器開発の技術的な基礎は、フーリエ級数展開に基づき、正弦波(サイン波)の合成で任意の波形が作れることにありました。既存の楽器では奏でることのできない音声波形を電子音楽では作ることができるため、音色の多様性に対して、大きな期待がありました。

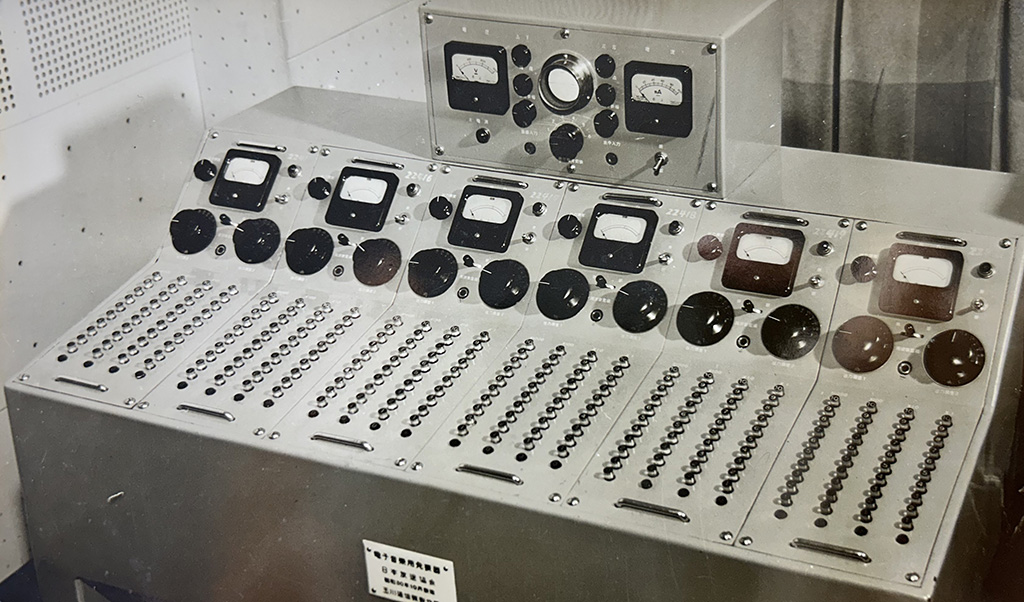

写真10 NHK電子音楽スタジオでの制作風景

(左奥:プッシュボタン式デケード型正弦波発振器、右奥:モノコード)

放送技術研究所の研究報告書のなかで、1960年まで報告されている電子音楽スタジオ向けに研究所が開発した機器を、写真は一部しか掲載できませんが、以下に列挙しておきます。

①プッシュボタン式デケード型正弦波発振器

1~11,110Hzまでの正弦波発振器を6台まとめたもので、各信号レベルを制御できる。これらの正弦波を合成、変調することで様々な音を生みだしていた。現在のFM音源に近い制御も可能だったと思われます。

②モノコード(モノコルド)

従来にはない自由な音階で楽曲を制作できるように、ピッチの序列を自由に変更できるキーボード。鋸歯状波の発振器を一つだけ持ち、各鍵盤に設定されたピッチの鋸歯状波を出力できる。またピッチ制御にビブラートをつけられるようになっています。

③鋸歯状波発振器

ポルタメント効果(音程と音程を滑らかにつなげる効果)を生成するために使用。

④白色雑音発生器

電子音楽の素材音として使用。変調や濾波器と組みあわせて使用したものと思われます。一般にノイズジェネレータはツェナーダイオード(もしくはトランジスタ)に逆電圧をかけることで発生する熱雑音を増幅して利用しますが、この回路はサイラトロン(ガス封入型の熱陰極管)を利用して雑音源としています。

⑤平衡4端子変調器

リング変調器

⑥振幅変調器

音の時間方向の変化をつけるための変調器と思われます。(エンベローブ変調器)

⑦オクターブ濾波器

⑧帯域濾波器

2つの濾波器の特性はオクターブやフォルマント特性のフィルターとなっており、Q値を3段階変更して周波数特性に鋭いピークを持たせることも可能となっていました。

⑨リズム形成装置

複数の矩形波発生器を加算器で合成し、様々なリズムを持つ音声信号を発生させる。

複数の研究員を投入し、機器開発によって電子音楽制作に寄与しており、音の信号処理という面では、現在のデジタルオーディオワークステーション(DAW)によるエフェクト効果処理の先駆けになるような仕事であったと感じます。このまま研究開発を続けていたら音楽制作機器の開発をリードする存在になっていたかもしれません。

しかし、研究は中止をすることとなります。電子音楽を発展させるためには、さらに作曲者、技術者が共同して装置の不断の研究・整備が必要であることが認められつつも、研究所としての関わり方が明確化できず、1960年を最後に電子音楽スタジオ関連の開発は終了することになりました。

以降、電子音楽スタジオの装置開発は現場の技術者(当時は技師)が担当していきます。作曲家が求める音を具現化するため、ポテンショメーター型ファンクションジェネレータやブラウン管を利用した関数波形発生器など様々な装置を開発しました。電子音楽スタジオという環境が、現場の技術力を高め、様々なアイディアを作品や番組の音として表現できる装置に結実させており、当時の技術者の開発能力の高さがうかがえます。

その後、電子音楽の制作は終了するものの、市販のシンセサイザーが入手できるようになると、NHKでもモジュラーシンセサイザーなどを整備し、CC-500スタジオとして番組の音響デザインに寄与していきました。

最後に

今回は放送開始当時のマイクロホンやスピーカー、電子音楽スタジオでの音楽制作に寄与してきた開発品を紹介しました。この記事を執筆するための取材を通じて、当時の技術者がハードの開発をデバイスの選定や構造、回路実装まで、多くの分野を個人で担って完成させていることを知り、その熱量に圧倒される思いでした。

今後もNHK放送技術研究所では音響に関する研究開発を続けていきます。よい音を視聴者に届けたいという思いは今も変わらないものの、さらに誰もがどんな環境であっても聞きやすい音で番組を楽しむことのできるサービスや、これまで体験することができなかった音響表現のための研究にも携わり、将来の放送や音響コンテンツの発展に寄与していきたいと思います。

執筆者プロフィール

- 中山靖茂(なかやま やすしげ)

1994年、日本放送協会入局。盛岡放送局、技術局、NHKエンジニアリングシステム(現NHK財団)で運行業務、スタジオ機器開発など担当。放送技術研究所では、3次元音響や音の距離間制御、音声符号化技術などを担当し、現在はテレビ方式研究部において、音響関連の研究開発のほか、360度映像の研究プロジェクトリーダを兼務。趣味は低山登山と100km超のウルトラウォーキング。年に数回のライブ参戦(クラシック音楽、ハードコアパンクまで幅広く)。最近は中学時代に手を出していたモジュラーシンセでの音作りが復活したので、週末の時間が全くない状況です。