- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年春号

- 地域密着型番組の音声編集業務

JASジャーナル目次

2025spring

地域密着型番組の音声編集業務

株式会社トラストネットワーク 長野事業部

制作技術センター

長野朝日放送常駐 岩本双葉

はじめに

放送開始100年、おめでとうございます。私は2020年に株式会社トラストネットワークに新卒入社し、長野朝日放送株式会社において勤務しています。また日本オーディオ協会の様々な活動に若者代表として関わらせていただいており、この度はJASジャーナルの放送開始100年記念号に、次の100年を担う若者の一人として、私が放送局で担当しておりますMA業務について、どのようなことを行っているかを紹介させていただきたいと思います。

MAとは?

MA(エムエー)とは、マルチ・オーディオの略で、映像制作の過程において主に音声の編集やミキシングを行う業務のことです。特にテレビ番組やCMの制作においては、各種の放送規格に適合させるように音声の最終的な調整や加工を行い、かつ映像と音を合わせて作品のクオリティを向上させる役割を果たします。

具体的には、以下のような作業工程を担当します。

- 音声ミキシング(整音):収録された複数の音声をバランスよく調整し、最適な音質を作り上げます

- ナレーション録り:映像や音声に合わせてナレーターの声を録音する作業

- ノイズ除去や音声修正:録音した声の音量と音質を調整し、クリーンで聴きやすい音声に仕上げ、映像と音声がしっかりと一致するように整えます

- 効果音・BGMの挿入:映像に合わせて効果音や音楽を加え、視聴者に伝えたい感情や雰囲気を強調します

- ファイナルミックス:すべての音を最終的に調整・整える工程のことです。この段階で、すべての音(ロケの音、BGM、効果音、ナレーションなど)がうまく調和し、聴きやすく、バランスの取れた音に仕上げます。そしてチャンネル位相(左右のチャンネル間のオーディオ信号のタイミングの関係)、ラウドネス値(音が実際にどれくらい大きく感じるかを示す指標)を確認します

MAの業務プロセス

以下、私が関わりました長野朝日放送らしい地域密着型番組「3000mに生きる 北アルプス 奇跡の山小屋」の制作過程を通してMA業務を説明していきます。その前に、この番組とMAの使用機材についても紹介します。

番組名:「3000mに生きる 北アルプス 奇跡の山小屋」

制作著作:長野朝日放送 2025年3月放送

北アルプスの最高峰、奥穂高岳(3190m)の山頂から、一番近い場所にある山小屋「穂高岳山荘」。2011年、26歳の若さで三代目の主人となった今田恵さん。時代にあった快適な山小屋を目指しています。

元々、山荘は恵さんの祖父・重太郎さんが避難小屋として1925年に建てました。その後、父・英雄さんが二代目となり、改修。建物以外にも石畳や石垣の整備、風力や太陽光発電を積極的に取り入れるなど、自分の理想にそった山小屋作りを進めました。そんな英雄さんが2023年12月に他界。2024年は、父がいない初めてのシーズンとなりました。

番組は、2024年4月の小屋開けから11月の小屋閉めまでを撮影。撮影スタッフはディレクターとカメラマンの2人。恵さんが目指す「奇跡の山小屋」と、その思いに応える山荘スタッフの1年を見つめました。3000mに生きる困難、喜び、また、季節ごとに輝く北アルプスの絶景もたっぷりとお届けしています。

MAでの使用機材

- PC…Mac Studio

- DAW…Pro Tools Ultimate 2023.12.1

- Speaker…GENELEC 8040A

- Head Amp…Focusrite Dual Mono Mic Pro ISA Two

- Recording Mic…NEUMANN U89

- Mixier…YAMAHA DM1000 AVID Artist MIX

- Black Magic Design Ultra Studio 4K/AVID SYNC HD/AVID HD IO

0. 音声収録について

撮影においては、ディレクターとカメラマンの2人が半年間山荘に密着して収録作業を行いましたので、音声はカメラマイクのみで収録されています。カメラはXDCAMメモリーカムコーダーPXW-Z90を使用し、マイクはECM-XM1となっております。

今回は山荘での撮影が主で、風の音がすごい中で収録されていましたが、登場人物の声が思っているより拾えているという感想を持ちました。カメラに背を向けられてしまうとどうしても難しいところがあります。

1. 音声ミキシング

映像に合わせて音のレベルを調整し、場面ごとに音が均等に響くよう整えます。視聴者がストーリーに集中できるように配慮しています。音が過剰にならず、静かな場面でも不自然に感じることなく、映像との調和が取れるよう心掛けています。例えばですが、本編に出てくるこちらのシーン。

チェーンソーを使って固まった雪を掘り起こし、

水源への道を確保しているシーン

チェーンソーの音はかなり大きいのですが、それがうるさくてテレビのチャンネルを変えられてしまったら最悪です。テレビというメディアは、視聴者を引き込むような音響が求められます。現場の緊張感を伝えながらも、目指すところは心を揺さぶることであり、音量が耳に刺さるような瞬間を作り出しつつも、決して過剰な圧迫感や不快感を与えないように、ギリギリのラインを見極めます。適切なエネルギーを持った音を提供し、番組が持つ本来の力を引き出して、視聴者に鮮烈な印象を与えることが重要です。

2. ナレーション録り

ナレーションブースは壁にカーテンを張り巡らして、声の反射をできるだけ少なくする工夫をしています。

ナレーションブース(アナウンサー目線)

窓からディレクター、MAエンジニアと

顔を見合わせることができます

アナウンサーによって、適切なマイクの位置は様々です。今回はマイクを少し離してセッティングしました。また、モニターを確認するために顔をずらすことが多いため、マイクも斜めに向けて調整しました。

3. ノイズ除去や音声修正

VTRの音とナレーションをより聞きやすくするための加工をしていきます。

音声ミキシングの段階でVTRの音のレベルはある程度調整しましたが、改めて確認してみると、映像にない気になる音が混入していることが分かりました。それはカメラに取り付けていたカッパ(雨具)の音が時々録音されていたのでした。そのため、似たノイズ音を取り出して、それを加工して不要な音を除去しました。

次にナレーションについてです。ナレーションに関しては、映像とのリンクが非常に重要です。ナレーションが映像と気持ちよく合う場所を見つけ、読みのタイミングを合わせる作業もMAで行います。また、ナレーション中に入ってしまった原稿をめくる音や息遣いなども、必要に応じて取り除きます。すべてのノイズを一律に取り除くわけではありません。シーンによっては、息遣いなどの細かな音を残し、よりリアルで臨場感のある表現を追求することもあります。

そして、最も重要なのは、EQ(イコライザー)やコンプレッサーを使って声を強調することです。EQを使って声の周波数を調整し、明瞭さや迫力を加えます。コンプレッサーは音量のばらつきを整えて、声が均等に聞こえるようにします。このように、音の細かな調整を行うことで、ナレーションがクリアに感情豊かに伝わるように仕上げます。

今回使用したプラグイン

- VTR…Waves REQ6, RCompressor, Clarity Vx

- ナレーション…Waves RCompressor, REQ6,VComp,Vocal Rider

4. 効果音・BGMの挿入

作品に色をつける作業であり、シーンに合った選曲を行います。選曲が一番大好きな作業です。なぜなら、曲一つで作品のイメージがガラリと変わるからです。そのイメージにぴったり合った曲を選びます。

今回は番組の最後に映画「キネマの神様」(オリジナルサウンドトラック)の「絆の輪」という曲を使用しました。番組集大成にふさわしい曲とは?最後に映し出される雄大な山の映像に合う曲とは?とイメージしたら「絆の輪」を聴いた時の感動が思い出されました。あの時の、鳥肌が立つほど感動したことを覚えていて、迷うことなく「絆の輪」を使用することに決めました。

選曲は番組の雰囲気を作る大切な役割です。喜びに満ち溢れた明るい雰囲気、季節が変わったことを伝える雰囲気、山荘に登り着いた達成感などなど、それぞれのBGMで映像をより魅力的にすることもあれば、一方でBGMを用いずに、ドキュメンタリー番組らしく出演者の語りの力を重視することもあります。あえてVTRに撮られていたノイズだけで静かな雰囲気を醸し出すことあります。

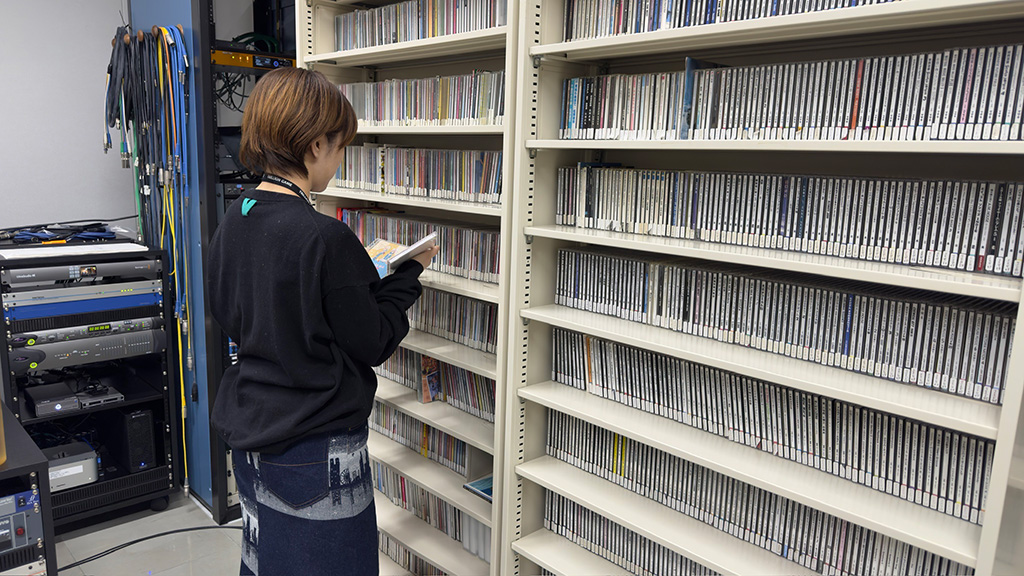

長野朝日放送では、録音室に約1万枚近くのCDが揃っており、その中から曲を選ぶことができます。ここでのこだわりは、「ジャケット買い」ならぬ「ジャケット選曲」です。ジャケットを見て感じる雰囲気や印象から、直感的に曲を選んでいく。そんな手法で、作品にぴったりな音楽を見つけ出して、映像に命を吹き込んでいきます。

5. ファイナルミックス

VTR、ナレーション、BGMの音素材が揃ったので、これらをミックスします。私はフェーダー(AVID Artist MIX)を使ってレベルを調整し、3つの音をうまく調和させます。その際に気を付けることは聞き取りづらい部分がないように調整します。

例えば、今回の番組にはライチョウが登場します。ライチョウの珍しい鳴き声がせっかく撮れているのに、BGMが邪魔してしまったら、それは悲しいことです。ライチョウの鳴き声がしっかりと際立つよう、その存在感を引き立てています。

さらに、BGMを使って感情を揺さぶるために、音量を微妙に上下させ、視聴者を引き込ませるようにします。一見、テレビを観ていると、BGMのボリュームが上がったり下がったりしていることには気づかないかもしれません。でも、実際には、その変化は驚くほど大きくさせ、視聴者が無意識に感じる感動を作り出しています。音の微細な調整が、映像と共に視聴者に伝わり、深い感動を呼び起こす瞬間を作りあげていきます。

6. ディレクター・プロデューサーとのプレビュー

音がすべて仕上がり、いよいよディレクターとプロデューサーにチェックしてもらう段階に入ります。入社してから6年が経ちましたが、今でもこの瞬間が一番緊張します。もちろん事前にディレクターとどんなテイストの番組にしたいか、どんな雰囲気にするかをしっかりディスカッションしています。しかし、実際に出来上がった音を見てもらうと、少なからず、どこかで「思っていたのと違う」という部分が出てきます。

今回のことで言えば、ディレクターから「ここの音、大きくない?」と指摘されました。現場を1年以上も見てきたディレクターの意見なので、納得することも多いわけです。「山頂のシーンはこんなにうるさくないんだな」ということが伝われば、その場でレベルを下げることもあります。

一方で、私もただ指示された通りに行動するわけではなく、自分の選曲や音に込めた思いがありますから、「この部分はこういう印象を受けたから、この曲を選んだ」と説明します。それを受けて、ディレクターが「なるほど」と納得してくれることもあれば、「実はこの現場でこんなことがあって…」と補足を加えてくれることもあります。それを聞いて、納得して曲を変えたり調整を加えたりすることもあります。

ディレクターも私も最終的に目指している方向は一緒です。私たちが目指しているのは、「視聴者に感動を与える、素晴らしい作品を作り上げること」。だからこそ、こうしたコミュニケーションが大事なのです。そのやり取りこそが、より良い作品を作るために必要不可欠です。緊張はしますが、完成に向けて一歩一歩進む中で、最後の調整を終えた時は「やりきったな!」と心から喜びます。最後の調整が終わったら今回はステレオ番組なので、ステレオミックスを書き出します。そして位相が問題ないか、ラウドネス値が放送基準値内(-24.0LKFS±1)になっているかを確認してからWAVデータにし、画音を一緒にしてもらいます。

最後に

入社時に職場の先輩からMAについて教えてもらって、今でも胸に秘めている言葉があります。

- MAは料理だ。ダメにすることも良くすることも簡単にできる

- MAエンジニアは音のディレクター

この言葉を胸に日々MAを行っています。制作期間中は本当に過酷ですが、テレビでその作品が放送された瞬間に、苦労が一瞬で消え去り、好きなビールがさらにおいしく感じます(笑)。

長野朝日放送におけるMA業務について、紹介させていただきましたが、「穂高岳山荘」はラジオ放送の開始と同じ年1925年に建てられたとのこと。今回、放送開始100年を記念したJASジャーナルに、このような寄稿をさせていただけることに何かご縁を感じます。現在はTVerなどで他の地域の皆さんにもご視聴いただける時代です。次の100年に向かって、私たちも長野県からたくさんの感動を届けていけるように、日々より良い表現を追求し、精進していきたいと考えています。

最後に、今回の執筆にご協力いただきました長野朝日放送ならびにトラストネットワークの関係者に心よりお礼申し上げます。

執筆者プロフィール

- 岩本双葉(いわもと ふたば)

2020年、洗足学園音楽大学 音楽・音響デザインコース卒業。同年、株式会社トラストネットワークに入社。長野朝日放送に勤務中。

2019年、日本オーディオ協会主催:第6回 ReC♪ST(学生の制作する音楽録音作品コンテスト)で優秀録音技術賞を受賞。