- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年春号

- NHKの放送業務で活躍した放送用モニタースピーカー100年の変遷

JASジャーナル目次

2025spring

NHKの放送業務で活躍した

放送用モニタースピーカー

100年の変遷

スピーカー歴史研究家 佐伯多門

1. はじめに

本年、NHKは放送開始から100周年を迎えました。この間に戦争や放送技術の進歩など色々な変遷があり、多くの放送番組が記録として残されてきました。

その中で、放送番組の制作や電波に載せて受信者に届ける放送状態を常に「音の質」の面から監視してきた「放送用モニタースピーカー」があります。その役割は音の監視役として放送の発展と共に時代に相応しい高い性能が求められ、次々と開発されてきた100年の歴史があります。

この放送用モニタースピーカーは「音の物差し」とも言われ、放送番組の制作で音の強弱や音色、明瞭度などが正しく集音され、雑音の混入が無いか、音が歪んでないか、部屋の響きが強く混入していないかなど、番組の制作段階からミキサーや放送責任者に音の情報を忠実に正しく伝える役割を持っています。

また、放送は電波により広く伝送されるため国境が無く、受信者側から見るとその国を代表した音質として捕らえられるため、注意深く音の監視が行われてきました。このため日本を代表する「NHK放送用モニタースピーカー」の性能は最高の性能を維持する必要があり、自国を代表する音質が得られるよう放送協会自身の中に研究開発機関を持って研究開発していく必要がありました。他国では英国のBBC放送局が自国の音質を守るため研究開発部門を設け管理されています。これに対し米国などの放送局では生い立ちに違いがあります。

わが国の放送の場合は色々の番組を取り扱うため、クラシック音楽やジャズ音楽などの西洋の音に特定することなく、日本の邦楽やドラマなど日本語のセリフの再生をできるだけ正しく忠実に再生して伝える音質・性能が求められます。また、NHKの場合全国に電波が届くよう各地に放送局が分散していますが、これが同一音で統一されているよう音の監視する放送用モニタースピーカーが設置され、品質が均一であることが求められます。

本文は、このように放送の番組制作の重要な役割を持つ、NHKの放送用モニタースピーカーが、時代と共にどのように進展してきたか、その変遷を述べようと思います。

2. 初期の放送用モニタースピーカ

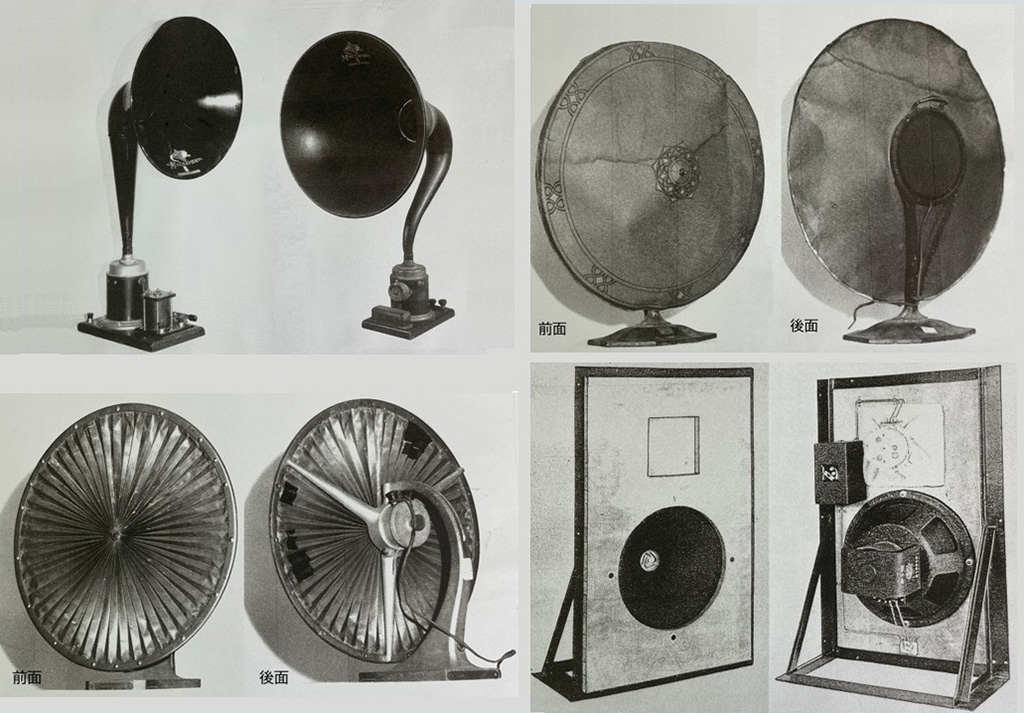

日本でラジオ放送が開始されたのは東京の場合、1924年11月29日に社団法人が設立され、仮放送局を芝浦の旧東京高等工芸学校内に設け、翌年の3月から試験電波を発射し、22日に仮放送が開始されました。このときの送信機は米国WE社の製品で、放送の音の監視をする最初の「放送用モニタースピーカー」は送信機の附属品として付いてきた1922年に開発されたWEの「Shawphone」と称するホーンスピーカー(写真2-1)が使われました。

写真2-1 放送開始の頃に使用した1922年製のWE社製

「Shawphone」スピーカー(NHK放送博物館所蔵品)↑

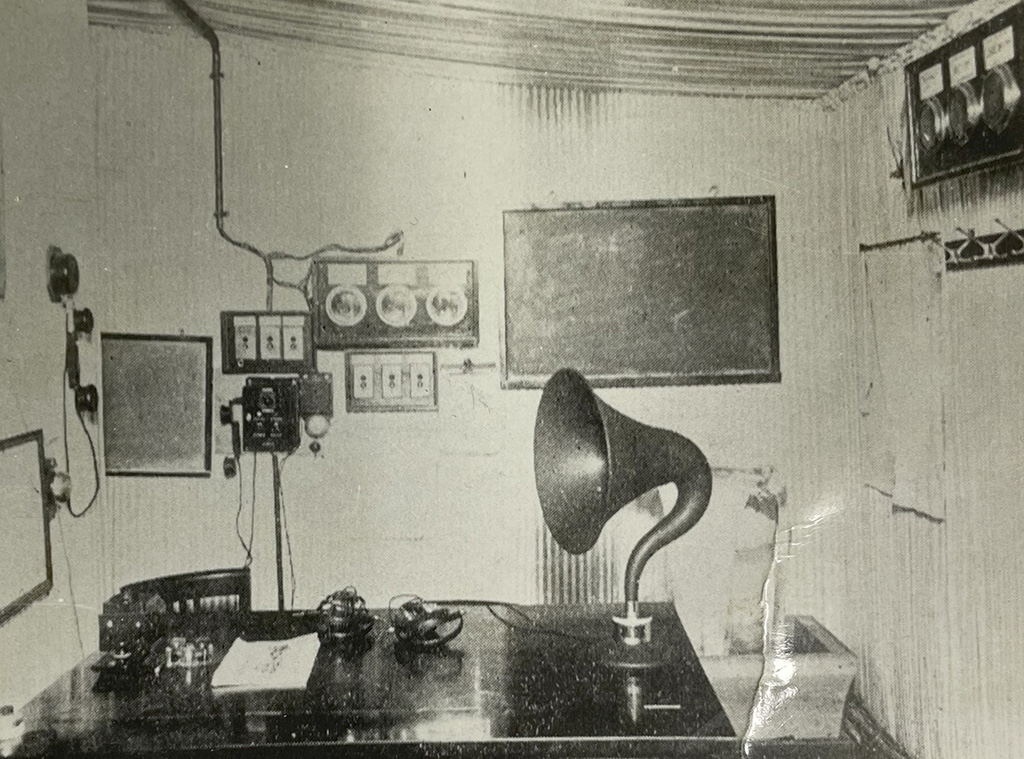

その後、愛宕山に放送局が建設され、送信機はGE製の220Wの送信機に替わって7月12日から本放送を開始しましたが、NHK放送博物館に残っている写真2-2を見ると同じスピーカーが放送用モニタースピーカーとして使われていました。

写真2-2 愛宕山放送局で最初に放送用モニタースピーカーとして机の上に置き使用例

(NHK放送博物館所蔵品)↑

一方、同年に大阪と名古屋でもラジオ放送が、それぞれの発起人による申請で独自に開始され、株式市況など限定時間で放送が行われました。大阪の場合、放送局は三越百貨店の屋上に仮設され、ここでは神戸の輸入商社から調達したモーニングフラワー型ホーンスピーカーが放送用モニタースピーカーとして使用された様子が記録として残されています(写真2-3)。

写真2-3 大阪放送局で開局当時の放送用モニタースピーカーの使用例

相良忠道著「大阪放送局沿革史」より↑

そして翌年の1926年8月6日に東京と大阪と名古屋の放送を合併して、社団法人日本放送協会(NHK)が誕生しました。

この初期の段階では、番組を制作する側での音の調整は、ハウリングを防止するためミキサーは耳宛のレシーバー(無線電話用受話器)を使用し、主として放送を監視する側で放送用モニタースピーカーが使用されました。

丁度この頃、米国では1925年にベル研(ベル電話研究所)が電気録音方式やSPレコードをピックアップにより電気再生する方式などを発明していましたが、その技術が日本に伝わり実用化するにはまだ数年後になったものと思われます。また、同年に米国GEが開発したRCAの104型ダイナミックスピーカーシステムを三井物産が日本に輸入し、放送用モニタースピーカーとして宣伝販売(写真2-4)しましたが、日本ではまだこのスピーカーを活用できる技術は備わっていませんでした。

写真2-4 三井物産が販売した超高級な

RCAのラヂオラ104型ダイナミックスピーカー

「ラジオの日本」誌1928年1月号より↑

この時期、日本ではNHKのラジオ放送を普及させるために、家庭に電気を送電する電灯線を張りめぐらし、電池式のラジオ受信機からエリミネーター方式のラジオ受信機が使用できるようにすることが課題でした。

1930年代初期にはNHKの放送用モニタースピーカーとしては、ホーン型で著名なマグナボックスのR‐3型や、その後にWEの560A-W型などが使われました(写真2-5)。

写真2-5 放送用モニタースピーカーとして検討した海外製著名な各種スピーカー

マグナボックス社製R2-C型(左上) WE社製560型(右上)

ゴーモン社製ルミエール(左下) テレフンケン社製ELaS104型(右下)↑

1932年にNHKの受信契約数が100万件を突破し、放送が普及すると共に愛宕山の放送局では番組制作が手狭になったため、1938年、千代田区内幸町にNHK放送会館を建設し、1939年から運用を開始しました(写真2-6)。

写真2-6 1938年に東京内幸町に完成したNHK放送会館

(運用開始は1939年5月13日)↑

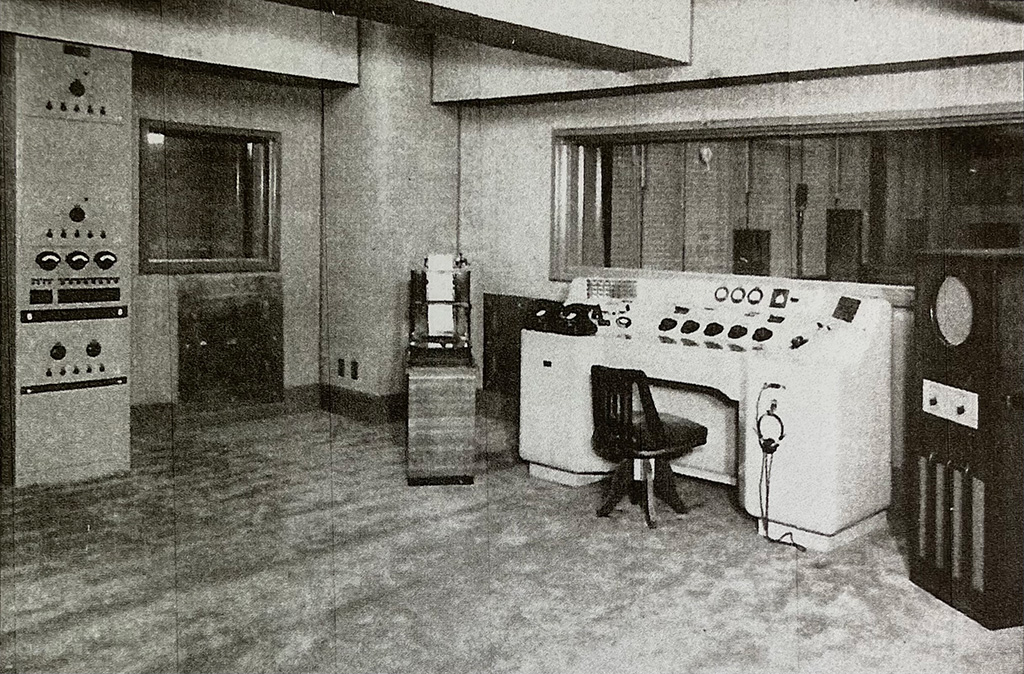

この時点で完全なスタジオとミキシングルームが設置され、ここで初めて放送用モニタースピーカーが整備されました(写真2-7)。使用したスピーカーはマグナボックスの口径25cmの160型フイルド型ダイナミックスピーカーでした(写真2-8)。

写真2-7 NHK放送会館の第1副調整室に設置された放送用モニタースピーカーと調整卓

松田儀一郎著「放送会館」(1939年)より↑

写真2-8 NHK放送会館で使用されたマグナボックス製

160型口径25cmダイナミックスピーカー(NHK放送博物館所蔵品)↑

こうして放送機材の整備が出来て放送の品質が向上してくると、我国の邦楽や民謡、読経など日本独特の番組制作に当たって、日本の持つ音色を正しく再生できる国産の放送モニタースピーカーが必要との声も出てきました。

しかしこの時期には、日本は戦争のためラジオ放送に対し軍の監視が厳しくなり、音質のよい機器は贅沢品として抑制され放送用モニタースピーカーなどの開発はできませんでした。

3. 戦後に開発された国産初放送用モニタースピーカー誕生

1945年に太平洋戦争が終結し、駐留軍総司令部の指令で日本の復興を願って政府に対し「五大改革民生命令」が発せられ、その中の一つにラジオ放送を普及させるためラジオ受信機の生産を早急な立ち上げとともに、そのラジオ受信機の性能を向上させるためスーパーヘテロダイン方式で、ダイナミックスピーカーを使用することが奨励しました。

このためNHKでは、大衆に喜ばれる音楽やラジオドラマなどの番組を次々と登場させ普及に励みました。そして戦前に比較して番組制作側の音の品質向上させるため設備の改善とともに、放送用モニタースピーカーの改善が急務となりました。このNHK放送用モニタースピーカーの開発は、NHK技術研究所の音響研究部の役割が大きく、戦後すぐの物資や機材の無い中、開発研究を進めなければならない状況でした。しかも日本独自の技術的な特徴を持った高品位再生の放送用モニタースピーカーを開発する必要がありました。

終戦の翌年の1946年に三菱電機が、ラジオ受信機に使用するスピーカーを開発するためNHK技術研究所に技術協力を依頼してきました。これに対しNHK技研では技術指導に冨田義男副部長が担当し、三菱電機側の市村宗明と組んで共同開発が開始されました。

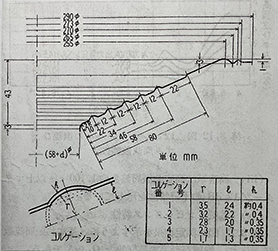

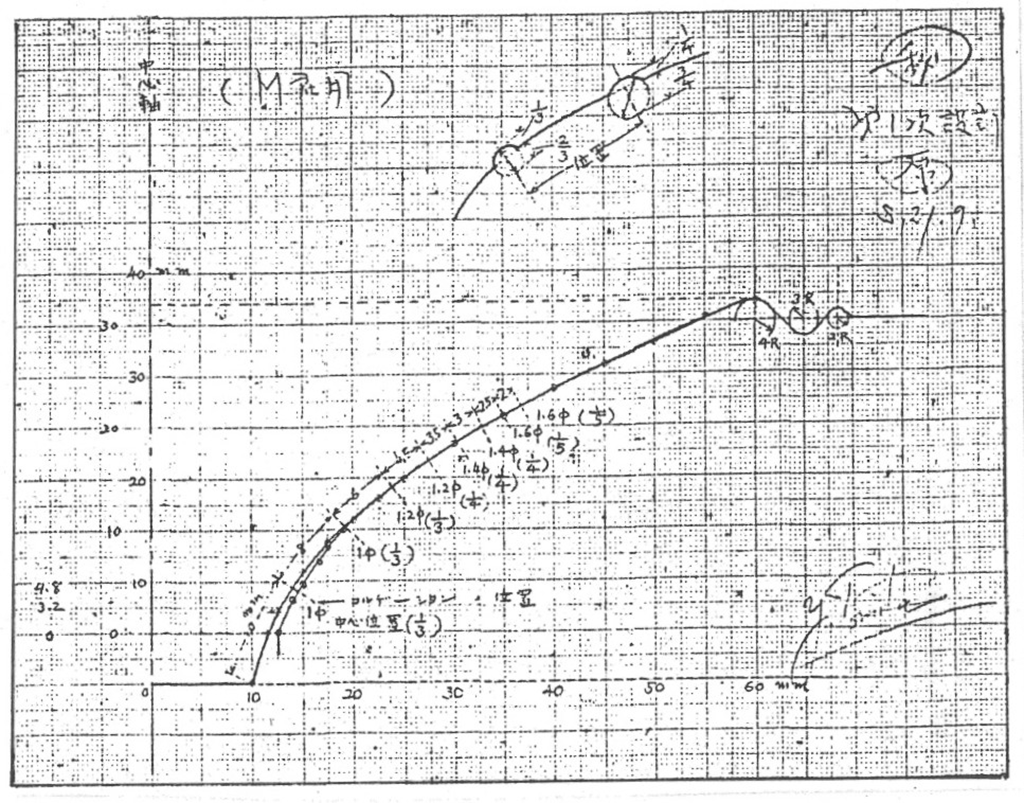

富田義男はこのとき、高性能化するため高音域を従来のスピーカーより広帯域に再生できるよう自身の考案した振動板に多段のコルゲーションを設けた構造の「整合共振型カーブドコーン」を開発することを提案し、図3-1のような図面を示しました。

図3-1 提示された富田義男のサイン入り

整合共振型コーン振動板の基本図

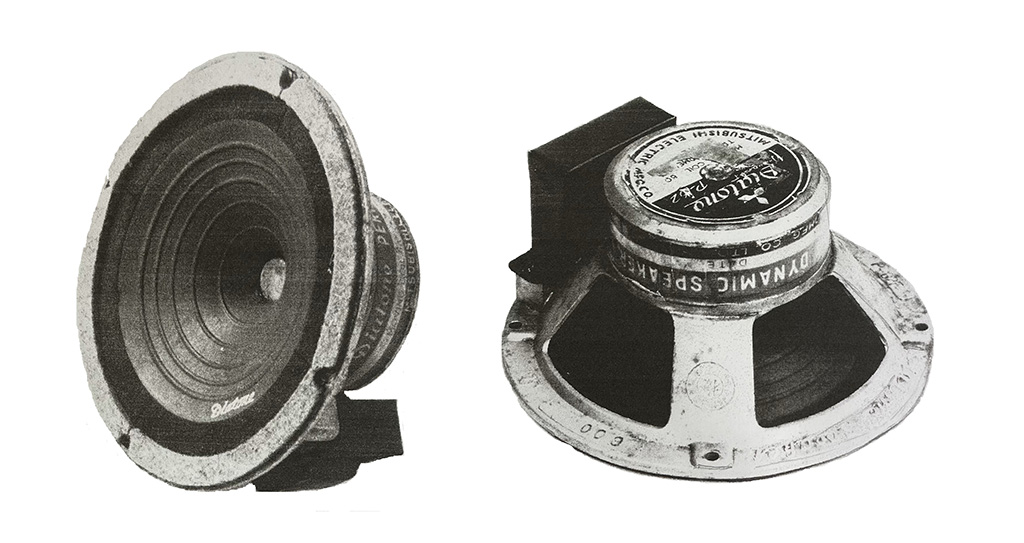

市村宗明はこれを受けて終戦後の混乱の中、振動板を製作する金型の製作や、コーン紙を漉いて製作する専門の会社を見つけて依頼するなど並々ならぬ苦労がありました。そして何回かの金型の変更や紙質の変更などを行い、試行錯誤したあと1947年7月、ついに高性能なスピーカーを完成することができました(写真3-1)。

写真3-1 1947年に完成した口径16cmのP-62F型パーマネントダイナミックスピーカー

整合共振型コーン振動板、OP磁石を使用した磁気回路600Ωのマッチングトランス搭載↑

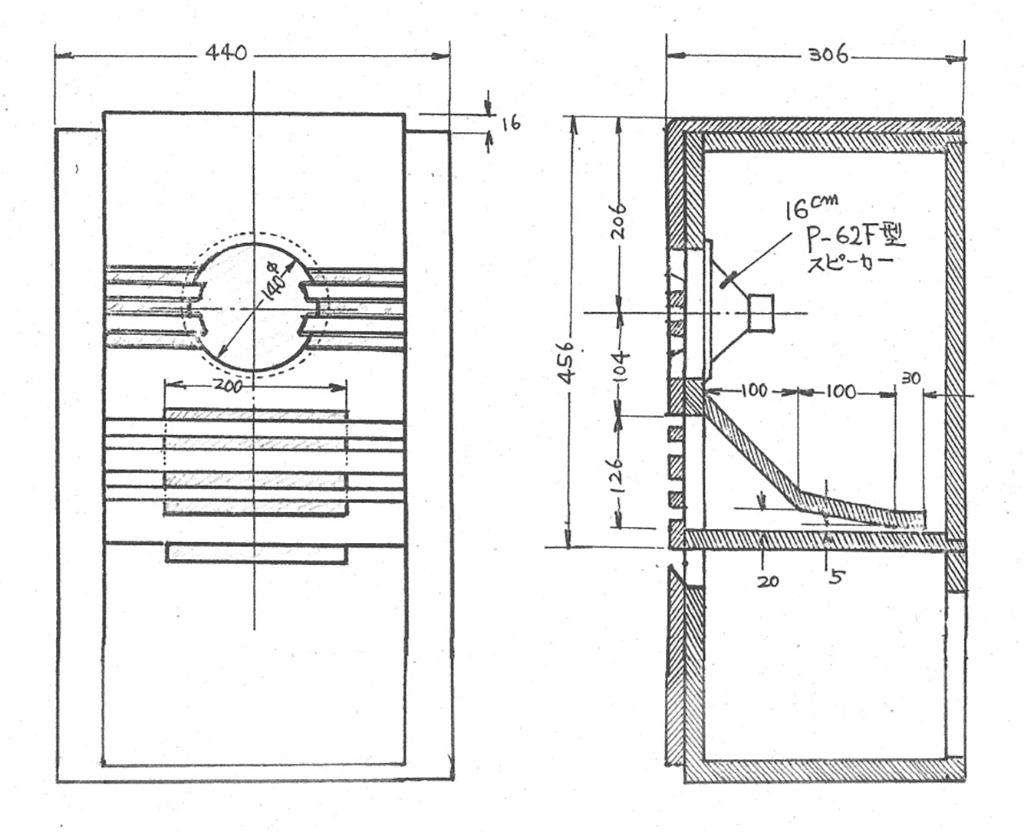

型名はP‐62F型口径16cmのパーマネントダイナミックスピーカーで、NHK技研設計が設計した位相反転型エンクロージャーに取り付けて国産初のNHK放送用モニタースピーカー「NHK II型試聴装置」が(図3-2)が完成しました。

図3-2 NHK技研で設計したNHK II型試聴装置の概略構造寸法図↑

そして早速、全国に配備されました。このとき調整卓を製作したのは東京通信工業(現在のソニー)でした(写真3-2)。

写真3-2 完成したNHK II型試聴装置と放送用調整卓が全国に配備された↑

こうして国産初の放送用モニタースピーカーシステムがNHKの放送に貢献したとして、開発したNHK技研の富田義男が1947年の第1回日本放送協会会長賞を受賞しました。

写真3-3 NHK松山中央放送局で使用中のNHK II型試聴装置(1952年撮影)

4. 国産の大型放送用モニタースピーカーの開発

1950年代になって音楽業界ではSPレコードに変わって長時間再生できるLPレコードが開発され、その音質が高い評判になりました。

SPレコードに比較して飛躍的に改善されたのは雑音が無く、原音に近い再生が得られるため、大衆の中から「Hi-Fi(高忠実度)再生」と称して原音再生を求めるオーディオ愛好家が続出して、音質に対して厳しい評価をするようになりました。このためNHKのラジオ放送も音質の向上が望まれました。

改善の一つの要因として、AM放送の電波は混信を防ぐため選択度を重視して通過帯域を3kHz程度に絞っていました。このため高音域の帯域は狭く高音が不足する弱点がありました。これを少しでも音質改善できないか、日本オーディオ協会と協賛して定時放送終了後に通過帯域を10kHzまで広げて音楽を流したり、正弦波信号をスポットで送り10000Hzまで出ているか家庭の受信機の高域特性試験をするなど試みを行い、反響を見ました。その結果期間を限定してNHKは本放送の番組に組み込まれて実施しました。このため何社かのラジオメーカーで「HiFiラジオ」を商品化して、スーパーヘテロダイン方式の中間周波数の帯域を3kHzと10kHzに可変できるようにしてAM放送でも高品位な音質が受信可能なことを示しました。

また、近い将来FM放送も開始されることもあって、音質を管理するNHKの放送用モニタースピーカーを高性能化することが急務となりました。東京のNHKではこうした背景もあって早速、世界的に著名な米国RCAのLC-1A型スピーカーシステム(写真4-1)を購入して放送用モニタースピーカーとして使用しました。また、これに対し類似した大きさで、八欧無線(ジェネラル)が写真4-2に示すような放送用モニタースピーカーを開発し、NHKの放送用モニタースピーカーに採用され試験的に使用されました。

こうした動向がある中、1954年にNHK技術研究所では音響研究部の中島平太郎と新しく配属された山本武夫が中心になって、大型モニタースピーカーの開発設計が行われました。そしてこれを製作完成させるために三菱電機と共同開発することになりました。

三菱電機の担当窓口は藤木一で、関西の伊丹市にある無線機製作所には既に1953年にメーカーとして初めての本格的な無響室を完備し、音響測定試験もNHK技研と対応できる精度に備わっていた関係もあり、素早く共同開発が立ち上がりました。

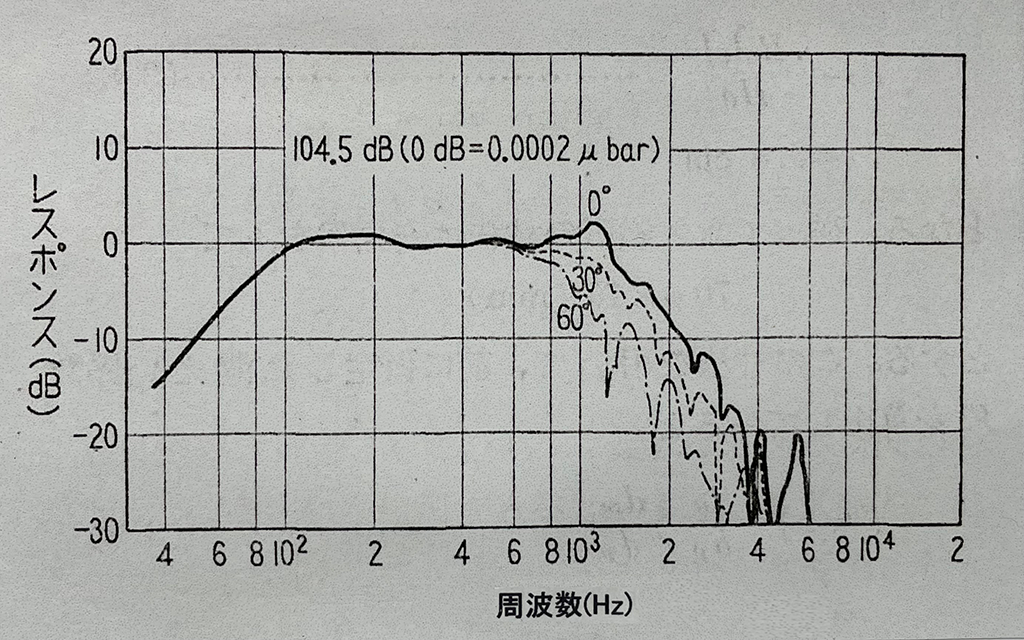

この放送用モニタースピーカーの設計の特徴は、非同軸2ウェイ方式で、口径30cmの低音用スピーカーは振動系を高域で1500Hzから-12dB/octで減衰するようメカニカルカットする振動板設計で、ボイスコイル付け根の紙のコンプライアンスを設定して算出したものでした(図4-1)。また、高音用は低音用と同じ音圧レベル98dB/mを保つようにボイスコイルにアルミ線を使った軽量化した設計で1500Hz以上の帯域を受け持つようになっていました。さらに、低音用スピーカーと位相反転型エンクロージャーを総合的に設計し、基本共振周波数を67Hzに設定して60Hzまで均一特性を設定していました(図4-2)註4-1。

このため、この3つの性能が設計どおり実現できれば広帯域高性能の放送モニタースピーカーがほぼ目的どおり実現できる見通しでした。三菱電機では最初に低音用スピーカーの試作を行い、完成した低音用スピーカーを大阪駅から手持ちで2台夜行列車にて東京に運び、NHK技研に持ち込みました。

早速この測定を行った中島平太郎は、求める性能が最初のデータで達成出来た時、思わず両手を挙げて万歳するほど感動し、最初の問題点を突破できました。高音用スピーカーは磁気回路の空隙磁束密度が必要な9400ガウスが得られたため性能は設計どおりに仕上がりました。しかし、時間経過と共にアルミ線とリードの銅線との半田付けに難点があることに気付き、時間を掛けて検討することになりました。こうしてスピーカーシステムの総合性能も確認できて、高性能なモニタースピーカーが誕生しました。

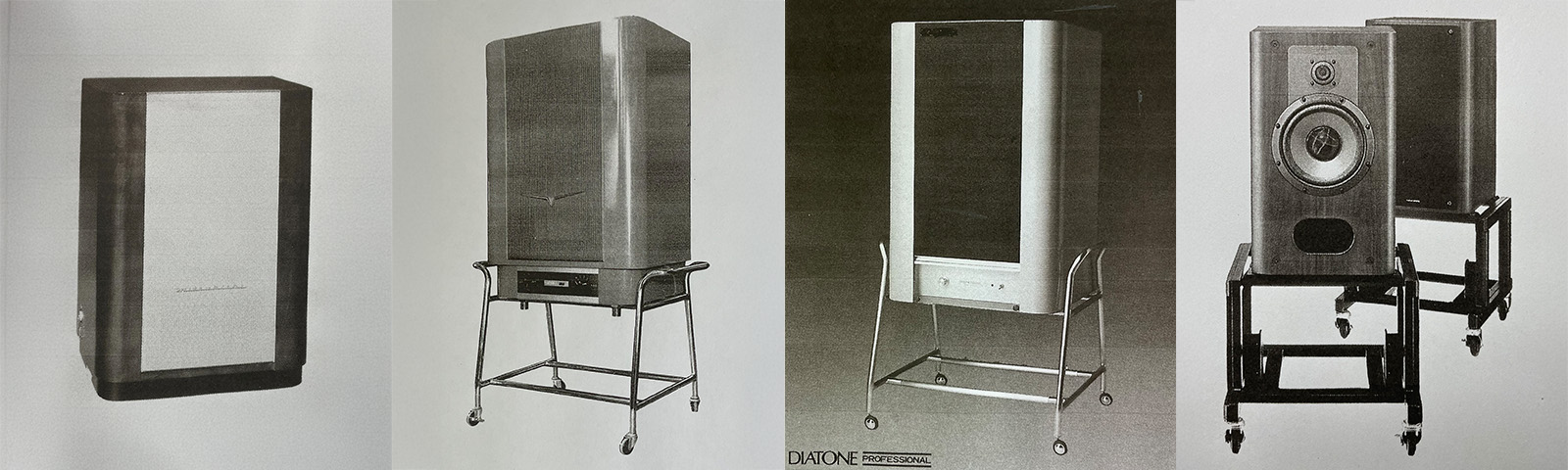

NHK技研では早速1955年6月のNHK技研公開日に、この試作品(SC-5型)(写真4-3)をRCAのLC-1Aなど4機種を講堂に設置して、来場者に比較試聴してその評価を受けることにしました。これは中島平太郎も晩年にかなり勇気のいる決断であったと述べています。

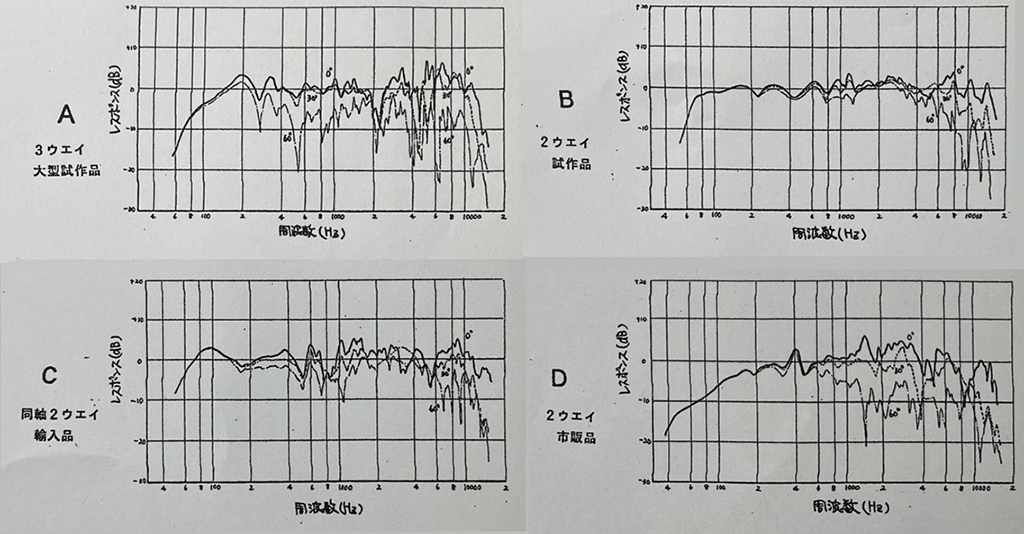

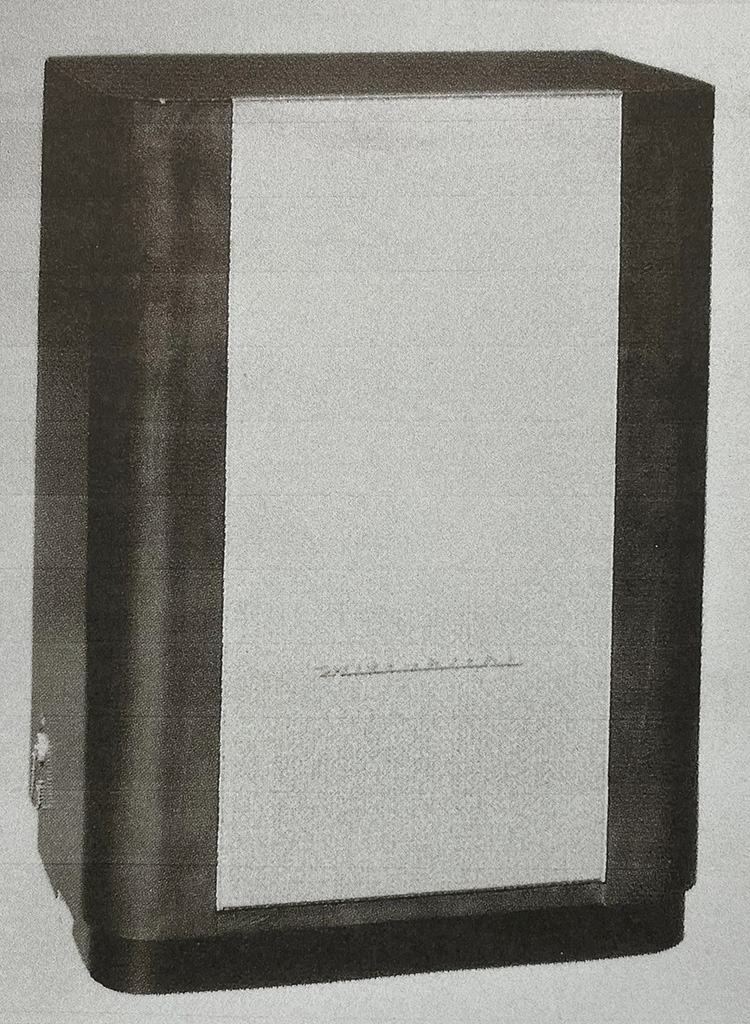

写真4-3 NHK技研と三菱電機の共同開発で完成した

SC-5型モニタースピーカー↑

比較視聴を行うスピーカーシステムは、(A)がパイオニア製の非同軸複合型3ウェイスピーカーシステムで、構成は低音用がコーン型口径30cmを2台、中音用はストレートホーン1台、高音用はホーンで2台使用。(B)は技研の新開発の2ウェイスピーカーシステム。(C)はRCA製LC-1A型同軸複合型2ウェイスピーカーシステムで、低音用は口径38cmコーン型、高音用は口径5cmコーン型。(D)はパイオニア製のPAX-12S型同軸複合型2ウェイスピーカーシステムで低音用は口径30cmコーン型、高音用は口径5cmコーン型で、NHK技研ではこの4種類の音響測定を行い、そのデータは図4-3のような特性でした。

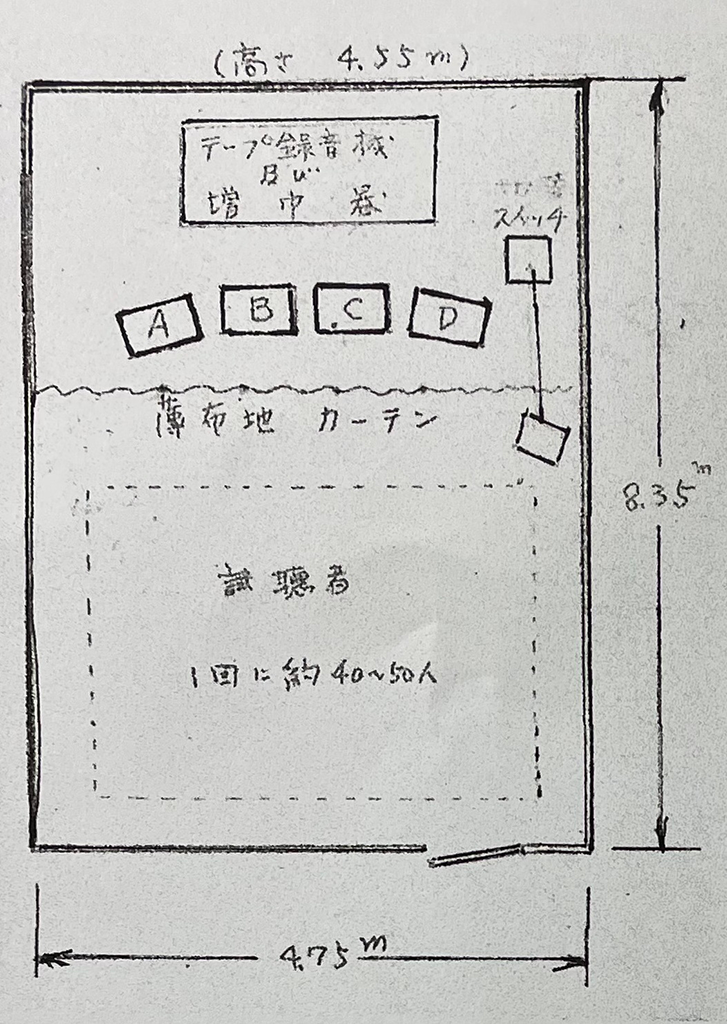

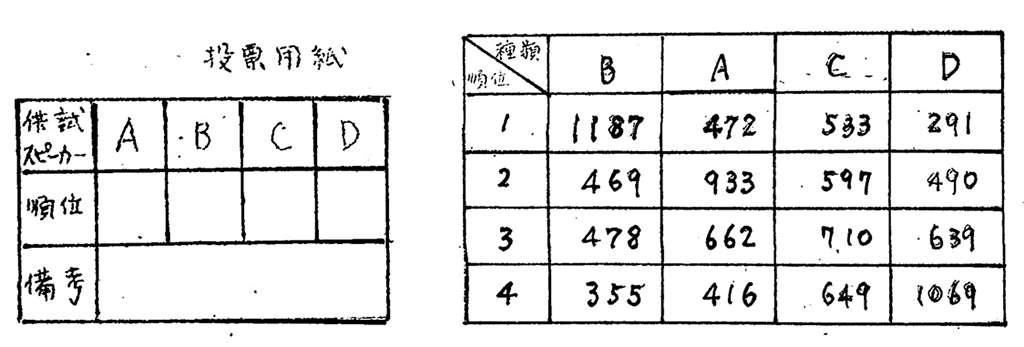

図4-3 比較試聴に使用した各スピーカーシステムの再生周波数特性

試聴時にはメーカー機種名を伏せ、被試聴スピーカーは薄手地のカーテンを使ってブラインドで行われました。試聴する部屋は、図4-4に示す様に幅4.75m、長さ8.35m、天井髙4.55mの部屋で、プログラムソースは音楽番組の録音テープを20~30秒ごとに切り替えて聴かせ、投票用紙に順位を付けてもらいました。

そのアンケートの結果は、有効投票数2,871票の内、(B)の試作機を1位として選んだ人が1,187人と、他の機種より高い評価を得ました。この成果はマスコミに大きく報道されるや、開発した試作機のモニタースピーカーは一躍脚光を浴び、開発は大成功に終わりました(註4-2)。

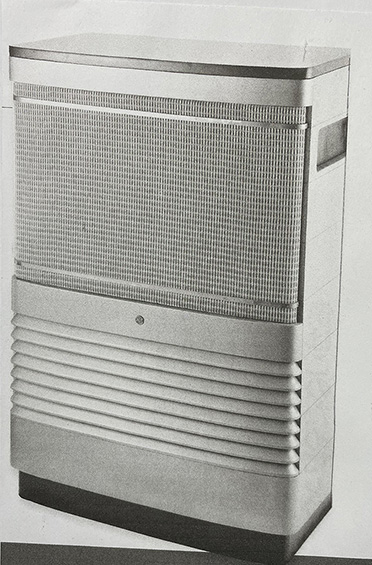

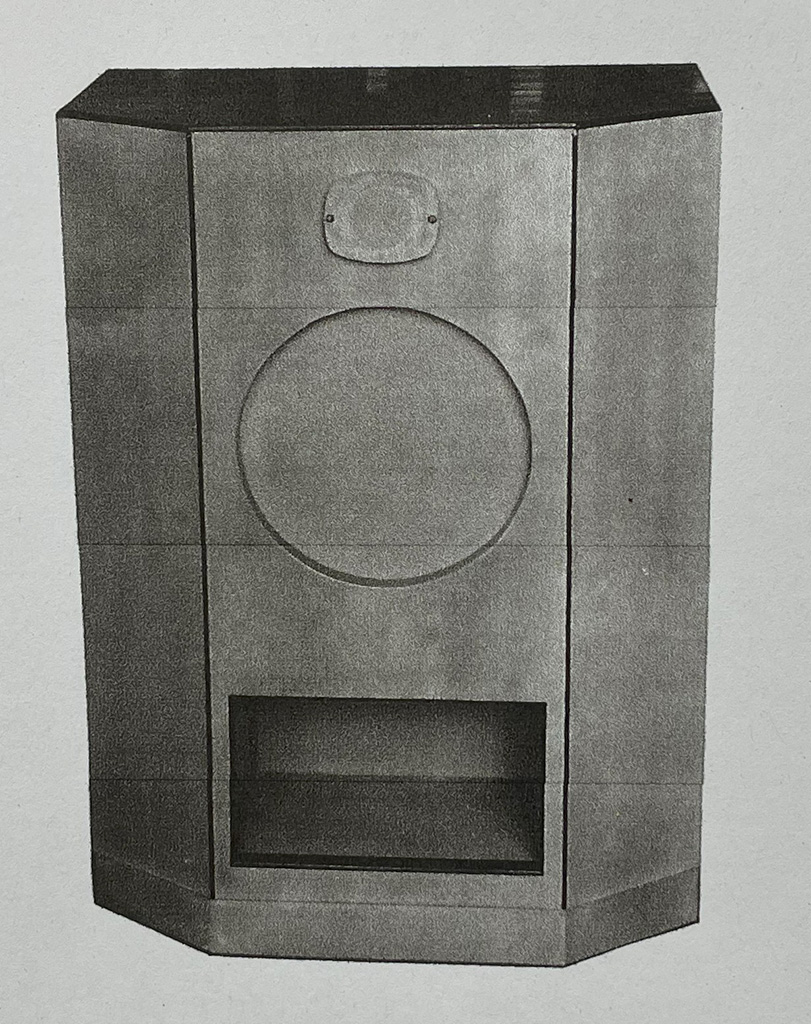

このため、試作品を製品化することが急務となり、三菱電機では試作品SC-5型を基本に製品化して、年末には2S-660型が誕生しました(写真4-4)。外観は設計通りのオルソンタイプのエンクロージャーでした。

写真4-4 製品化した2S-660型

NHK放送用モニタースピーカー(1955年)↑

しかし、三菱電機の担当窓口の藤木一は、性能を維持し生産性を高めるためには、さらに改善する必要を感じました。このため入社後の研修期間が終わった佐伯多門に担当させ、NHK技研と折衝し試作品を基本にしながら改善項目を作り上げました。低音再生を40Hzと低くし、エンクロージャーをラウンドバッフルにして中音域の回折効果による特性悪化を防ぎ、意匠的にも特徴を持たせました。

また、高音用スピーカーのボイスコイルを銅線に変更して、能率の低下を防ぐため磁気回路の磁極材料に最高の飽和磁束を持つ鉄・コバルト合金のパーメンジュールを三菱製鋼の協力を得て調達し、空隙磁束密度を20000ガウスに高める対策を行い、性能を維持することできました註4-2。

こうして出来上がったのが2S-305型(写真4-5)モニタースピーカーを、当時NHKで使用中の八欧無線(ジェネラル)のモニタースピーカーや、米国RCAのLC‐1A型スピーカーシステムとの比較試験を行いました。

写真4-5 完成した2S-305型

NHK放送用モニタースピーカー(1958年)↑

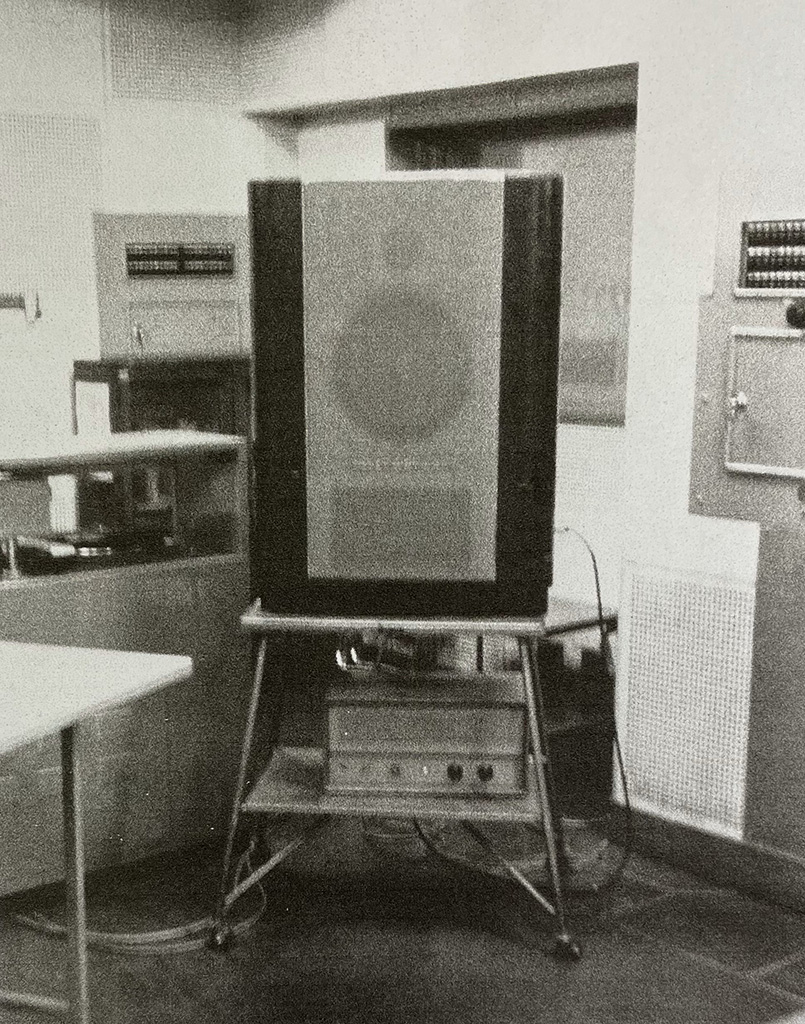

また、2S-305型モニタースピーカーを使って録音し放送して、試聴したアンケートを取っての評価など慎重に色々な試験を行うと共に、BTS規格に合格できるか物理的な性能試験も行い、1年後の1958年にNHKの放送用モニタースピーカーとして正式に採用されました。そして各地の中央放送局に次々と納入が開始されました(写真4-6)。

写真4-6 NHK放送会館の副調整室に設置した

2S-305型放送用モニタースピーカーシステム

(設置台にモニターアンプと共に載せて孤立型の

設置方法としている)↑

一方NHK技研では、この開発の設計手法の細部を「NHK技術研究」誌に発表し註4-3、国内外から注目されました。その反響の一つは、英国BBCやベルギーの国営放送から検討用と思われる台数の注文があり納入したことでした。

生産面では、この高性能な放送用モニタースピーカーシステムの性能を長期にわたって維持しながら生産することに苦労がありました。このため一台一台出荷前に無響室で音響測定して性能を確認、添付して出荷するとともに、メンテナンスで帰ってきたスピーカーを測定して劣化程度を把握するなど品質維持するためのデータ収集を行い生産にフィードバックするなど行われました。

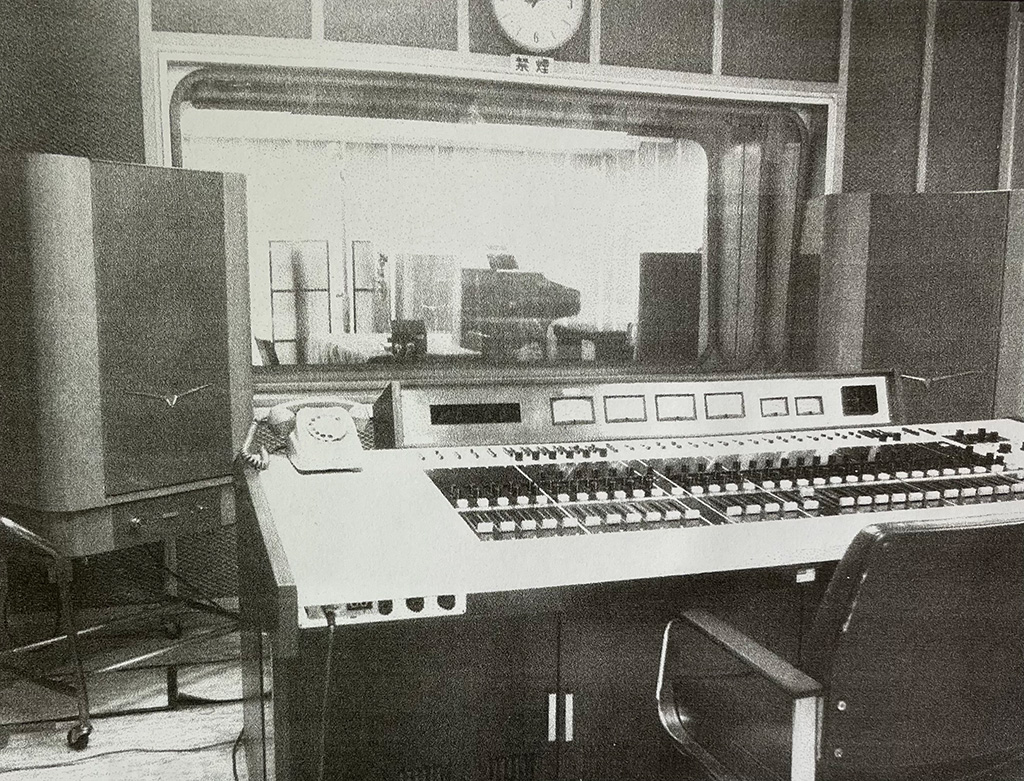

写真4-7 モノラル時代の副調整室に設置した調整卓とモニタースピーカーシステムの設置状況例

5. 放送のステレオ化に伴うNHKの放送用モニタースピーカー

時代が大きく変わったのは、テレビ放送に観客を奪われた映画会社が観客増員を狙って1953年に「シネマスコープ方式」など次々と立体音響再生で話題を創り、立体音響の素晴らしさをアピールしたことでした。放送でも立体音響の放送に目を付け1952年に米国のオーディオフェアで2局のラジオ放送局が共同で2チャンネルステレオ放送を行い、そのステレオ効果を多くの聴取者が体験して大きい反響を得ていました。

NHKは海外の動向から,同年の1952年に日本オーディオ協会の第1回全日本オーディオフェアに協賛して、12月5日から3回、定時の放送終了後にNHKの第一放送と第二放送の電波を利用して立体放送を行いました。この反響は大きく、NHKは早速1956年に「立体音楽堂」を定時番組として毎日曜日に放送を行いました。

また、レコード会社から45/45方式のステレオレコードが1958年に発売され、聴取者からは放送にもステレオ再生による音楽鑑賞やラジオドラマが待望されました。このためNHKでは、放送を1波で2chステレオが出来ないか研究が進み、FM多重変調方式でステレオ放送が可能な開発を行い1963年から実用化される見通しが付きました。

この結果、NHKの放送設備を大幅に改造する必要が出てきました。モノラル放送からステレオ放送が将来的に主体となるためには全体の設備を一新する必要があります。NHKではオリンピックの放送で使用した代々木の放送センターをオリンピック終了後に、ステレオ放送設備の工事を行ない、1964年10月に第1期工事が完成し、内幸町の放送会館から順次移転してステレオ放送に対応できる設備を充実させました。移転完了は1973年でした。

この間にステレオ番組制作のモニタリングのための聴取位置、音の広がり、音の定位感などステレオ聴取条件について色々の角度から検討が行なわれ、左右のスピーカーの間隔や設置方法、スピーカーの音軸の高さなどの方向が決めらました(写真5-1)。

写真5-1 ステレオ番組制作ために設置したモニタースピーカーシステムの配置例↑

こうした成果は次々と論文として発表しました註5-1。これがステレオ再生の基本的な考え方としてまとめられ、後世に残るステレオ再生の原点として役立ちました。この結果、代々木の放送センターに納入する放送用モニタースピーカーは、NHK技研が指導してスピーカーシステムの左右の位相差やレベル差などを細かく検討して、現用の2S-305型スピーカーシステムをベースに、スピーカーユニット配置は変えず音軸の高さを1m20cmになるよう台車の高さを設定し、モニターアンプをエンクロージャー下部に内蔵させ、アンプに左右のレベル差を補正するスイッチを設けるなど万全を期しました。

このNHK放送用モニタースピーカーを三菱電機のAS-3001型(写真5-2)として生産し、初期には納品にあたり再生周波数特性が揃った2台をペアとして組合せるよう製品番号を指定してするなど万全を期しました。

写真5-2 ステレオ再生用2S-3001型

モニタースピーカー(1966年)↑

写真5-3 大型スタジオでステレオ番組制作ために設置したモニタースピーカーシステムの配置例

6. 放送のデジタル化(衛星放送のBモード)に伴うNHK放送用モニタースピーカーの対応

若い人達の音楽の流行はレコードによる影響が大きいため、レコード会社はポップス系の音楽を目的とした専用の録音スタジオを新設することを考えていました。

こうした中、米国西海岸で大ヒットを飛ばしていたマイケル・ジャクソンと交流があったトム・ヒドレー(Thomas L.Hidley)は、自身設計した録音スタジオをデモ用スタジオとして建設し、そこに彼の設計したスタジオモニタースピーカーを壁に埋め込んだコントロールルームを完成させ、マイケル・ジャクソンなとの著名人より高い評価得たため一躍有名になりました。

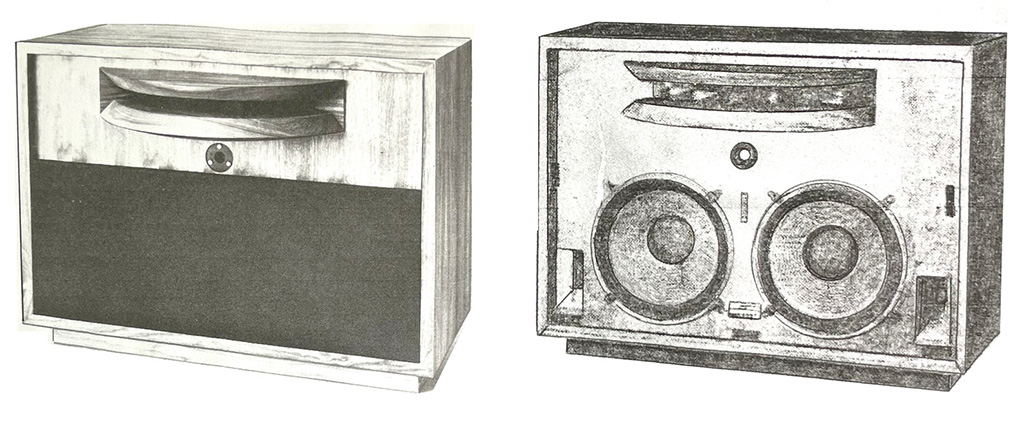

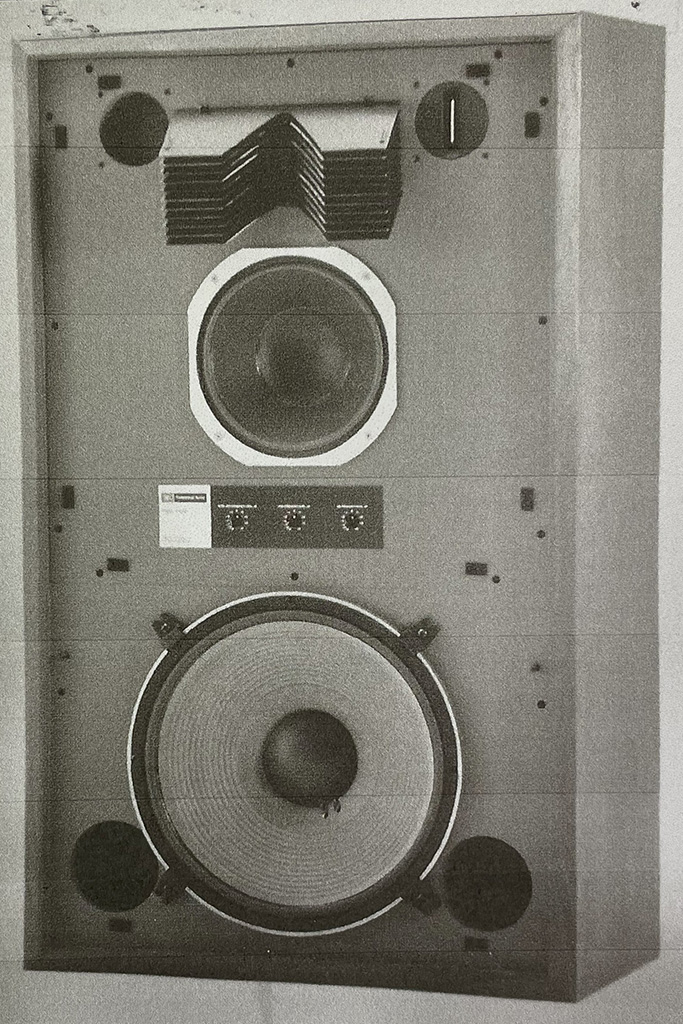

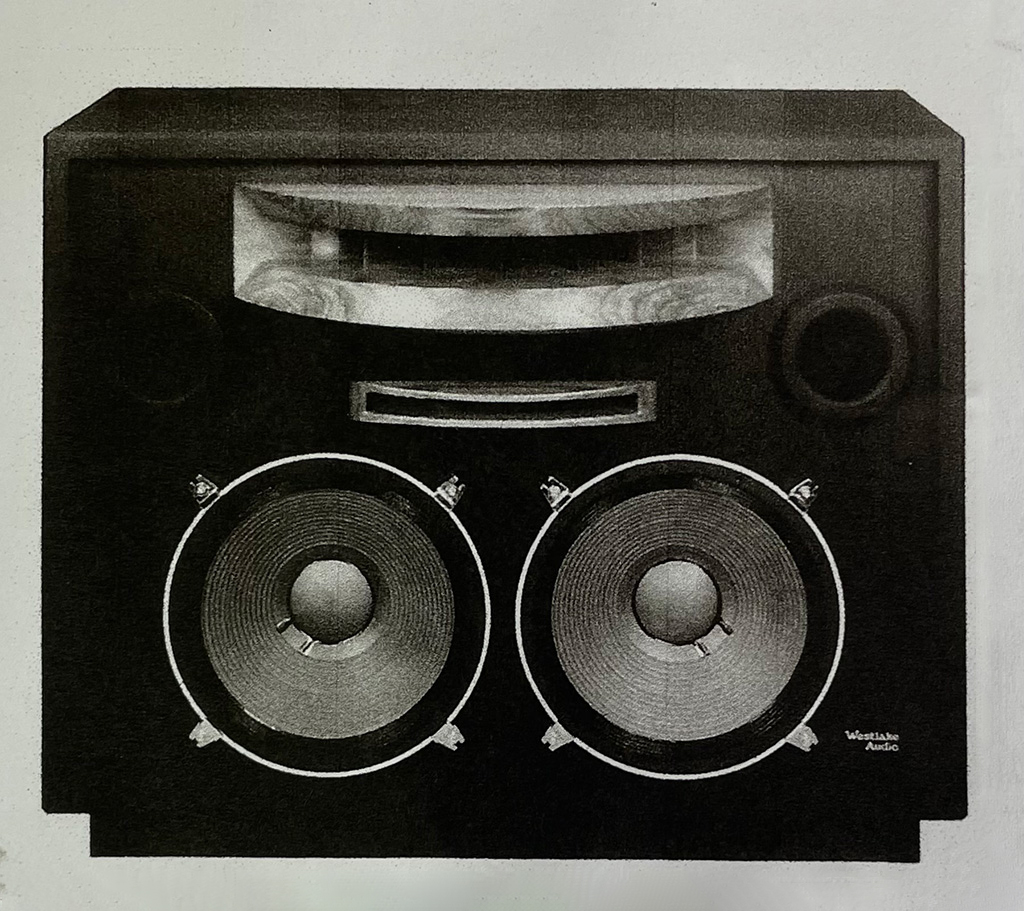

このモニタースピーカーは、横一配置のダブルウーファーの低音部に、中音、高音用にホーン型で構成した複合型3ウェイ方式で、これに300W級の高出力のアンプと組み合わせてハイパワー化したシステムでした。(写真6-1)。

写真6-1 トム・ヒドレーが設計したウエストレイク社のTM-1型モニタースピーカー

(右はネットを外した状態)↑

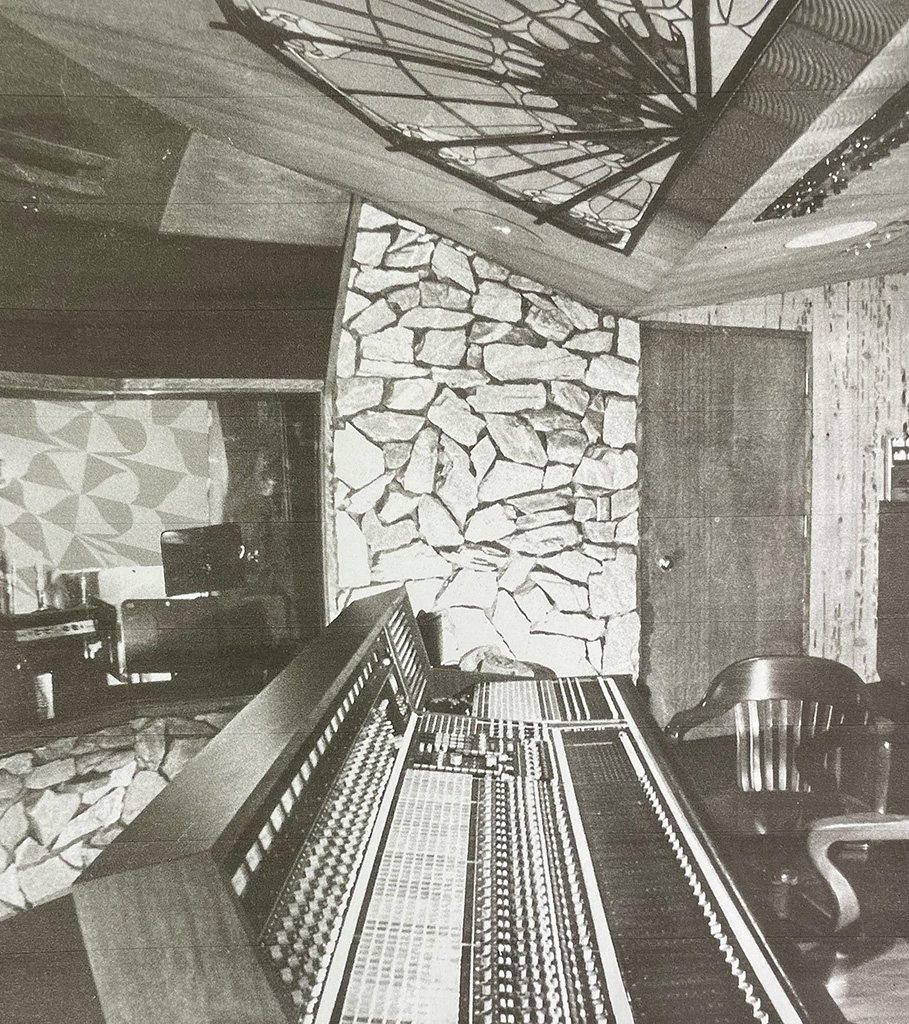

これを大型化した調整卓の前の窓上部壁に埋め込みの形で取り付けたため、これまでのスピーカー配置と一変した状態にしました。視覚的にはスピーカーが壁に埋め込まれ大型の調整卓が部屋の中心になり、ミキサーの存在感を強調した調整室でした。(写真6-2)

写真6-2 1973年頃の新スタジオでは壁面に

埋め込まれたモニタースピーカーの設置例

(スピーカーの2空間への音放射状態例)↑

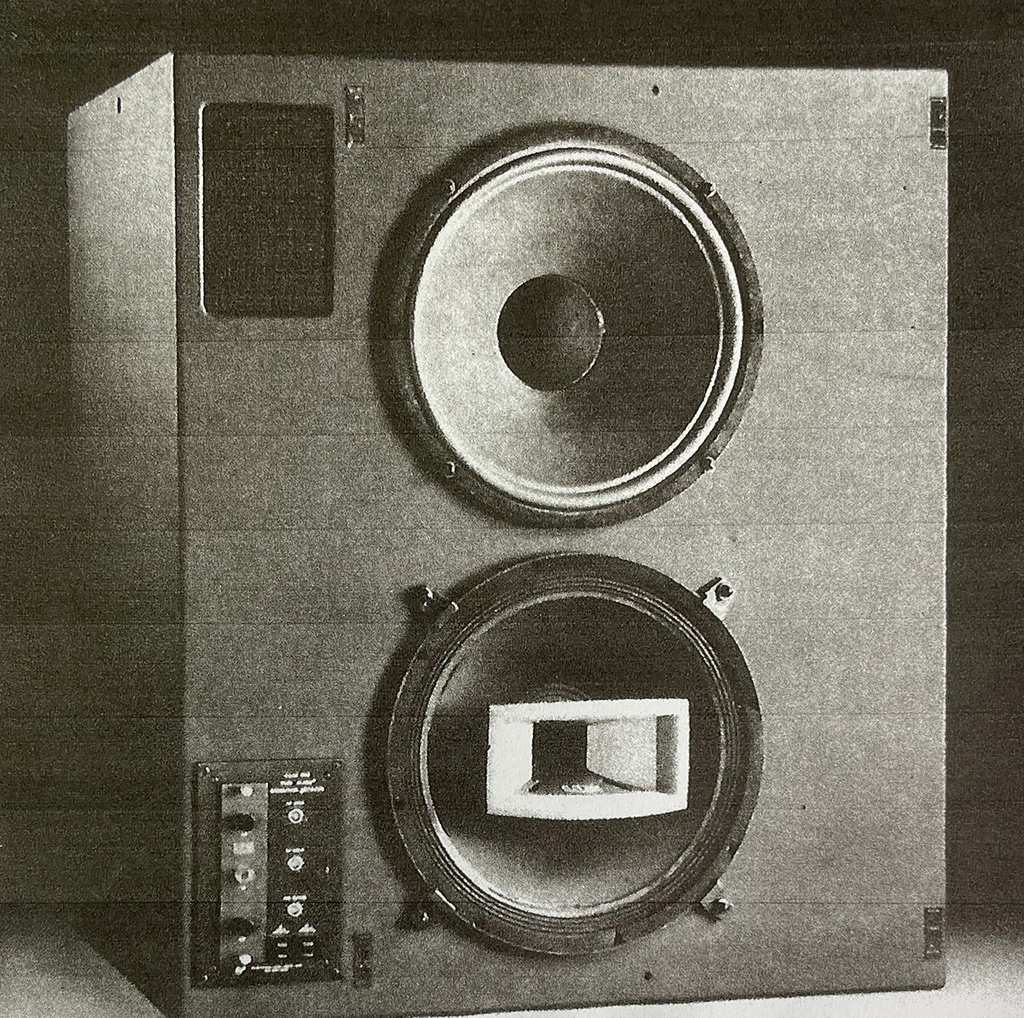

これが話題となり、ポップス音楽のレコード制作のためにスタジオとして流行となり、この影響が日本でも受け入れられ、1970年代後半には民放局や貸しスタジオなどで導入され、新しい形式のスタジオが生まれ、次第に普及すると共に評価も高くなってきました。一方、このトム・ヒドレーの設計したウエストレイクのモニタースピーカーに対抗するかのように、JBLでは4350型が1973年、JBL4343型(写真6-3)が1976年に開発が行われるとともに、ウーレイの813型が(写真6-4)1977年に登場するなど、米国では大型でダブルウーファー方式のモニタースピーカーが次々と開発されました。このためトム・ヒドレーはTM-1型、TM-2型に次いで、TM-3型(写真6-5)を1977年に開発し、大型ハイパワーのモニタースピーカーが一世を風靡しました。

写真6-3 JBL社が開発した4343型複合方式の

4ウェイスピーカー(1973年)↑

写真6-4 ウーレイ社が開発した

813型ダブルウーファーのモニタースピーカー↑

写真6-5 ウエストレイク社がTM-1型を改良して発表した

TM-3型モニタースピーカー↑

こうしたモニタースピーカーの動向のある中、NHKでは1984年に衛星放送を開始するに当たって色々技術開発が行われていましたが、その中で衛星放送のAモードとBモードがあり、Bモードでは取り扱う周波数帯域とダイナミックレンジは放送という枠を超えて広く、レコード業界となんら変わらない領域に達しました。

このため現状の音質を維持し、ダイナミックレンジの拡大に対応できるよう耐熱強化したユニットを搭載し、出力100Wモニターアンプで駆動する、新しいNHKの放送用モニタースピーカーをNHK技研の指導により三菱電機でAS‐3002型(写真6-6)として開発し、1975年から納入が行なわれました。

写真6-6 三菱電機がパワー強化して開発した

AS-3002型放送用モニタースピーカー(1975年)↑

7. 大音量再生が求められたモニタースピーカーの開発

1970年代後半から1980年代前半の時期にポップス系の音楽収録で、モニタリングの再生音圧レベルが極度に高く再生できるモニタースピーカーが求められました。

この要因は、この時期コンサートツアーがアーティストの主要音楽活動となって大規模の野外コンサートが多く開催され、SRスピーカー装置の規模も段々と大型化され、ステージサイドにハウススピーカーが設置されるなどして、ステージの演奏家には高い音圧レベルの中で活動したため、スタジオで演奏収録後のプレイバックを聴く演奏家の人達は聴取レベルをステージ上と同じくらいの音量で再生することを求められ、従来からのモニタースピーカーでは過大入力となり、破損が生じるなどの問題へと発展しました。

これは通常のオーディオ関係者では耐え切れないような音量を求められることで、このためミキサーの人々が難聴にならないよう忠告が出るほどでした。一方、スピーカーメーカーではこれに対応して、最初はモニターアンプの出力増強で対応しましたが、これまで著名であったALTECの604型系のスピーカーが破損するなどして次第に従来から使用されてきたモニタースピーカーの姿が消え、これに変わって登場したのが先ほど述べたような高能率の大型スピーカーでした。

NHKでもこの動向に対し、ポップス系の音楽収録スタジオには対応できるモニタースピーカーの検討が行なわれました。このため1983年から、放送センターの技術局において試聴会を開催し、三菱電機では次々と試作品を開発(写真7-1)して試聴会を行う一方で、1983年に開発したパイオニアのExclusive 2401型(写真7-2)や、JBLの4343型との比較試聴実験が行われ、最終的にExclusive 2401型が選定されました。

写真7-1 三菱電機で帯域拡張と出力音圧レベル拡大を

狙った開発試作品例

(低音用に口径45cmの4ウェイ方式 孤立設置)↑

写真7-2 1983年に開発したパイオニア社の

Exclusive 2401型スピーカー↑

一方、三菱電機には中音以上のユニットをホーン型スピーカーにすることが望ましいといわれ、これを搭載したモニタースピーカーを早急に開発するよう迫られました。このため、三菱電機では開発の担当を替えて、写真7-3のようなダブルウーファーとホーンスピーカーで構成したモニタースピーカーを1990年に開発しましたが、既に時代は変っていました。

写真7-3 高音域再生にホーンスピーカーを搭載し

出力音圧レベル拡大を狙った開発試作品例

(三菱電機のダブルウーファーと

コンプレッションホーンドライバー構成試作品)↑

三菱電機では、再びNHKの放送用モニタースピーカー2S-305系を高性能化することに取組み、新開発の素材を使って広帯域化するとともに、ハイパワー化したユニットを搭載したNHK放送用モニタースピーカー2S-3003型を1990年に開発しました(写真7-4)。これをNHK内部で3年ほどの年月を掛けて検討して採用され、2001年までの11年間活躍しました。一方、これまで35年間使用してきた2S-305系の放送用モニタースピーカーシステムは、1993年に生産を終了しました。

写真7-4 三菱電機が新素材を搭載して広帯域、高性能化を

図った2S-3003型NHK放送用モニタースピーカー

(音軸高さを変えず孤立設置のための台車付)↑

8. 放送の高品位再生のために高音域の改善など新放送用モニタースピーカーへの動向

1990年代になると再び放送用モニタースピーカーの高性能化が求められました。

その一つは小型化を狙って新しい設計思想を採り入れたスピーカーシステムでした。小型化のためには電気音響変換能率を犠牲にしても、低音用スピーカーの振動系の質量を大きくして低音域を伸ばすことや、能率の低下に伴って中音用や高音用にドーム型スピーカーが使用してホーンドライバーによる歪みを軽減することや、高音域を延ばして広帯域化するなど、一段と高性能化することを狙いました。

この要因にはモニターアンプのハイパワー化が比較的容易に調達できるようになったことがあります。また、この時期になってタイムアラインメントを整合させる設計思想が生まれ、複合方式のユニット配置を整えて、エネルギータイムレスポンスを改善するとともに、マルチチャンネルアンプ駆動による方式を採用するなど、一段と放送用モニタースピーカーの性能を向上させることが行われました。

一方、高品位の番組制作のため、これまで使用してきた放送用マイクロホンの多くが高音域で10000Hz程度までしか伸びていなかったのに対し、近年のマイクロホンが20000Hz以上に伸びた製品も使われるようになったため、この違いがわかるモニタースピーカーの開発が求められ、写真8-1のようなスーパーツイーターを付けた3ウェイ構成の試作品を検討するなど、モニタースピーカーの高音域の特性が重視されました。

写真8-1 AS-3002型に超高音再生用トウイターを設けて

広帯域化した試作品↑

こうしたことから、NHK内部で新しい動きがあり、1995年に現用の2S-3003型とパイオニアの2401TWIN型に対し、新しい(株)バップのNES‐221S型(写真8-2)のモニタースピーカーを推薦する動きがあり、このため3機種を一同に集めて比較試聴する会が行われました。試聴会では色々のプログラムソースを用意し、テストに時間をかけて実施して、その結果バップのNES‐221S型が良いとされる結果が出ました。

写真8-2 バップ社が開発したNES-221S型モニタースピーカー(1995年)↑

このモニタースピーカーは1998年に早速NHKのスタジオCD-606やCD-602スタジオに設置され、このモニタースピーカーで収録した番組を放送し、聴取者の反応を調べるなど検討が行われました。

このように1990年代になって、これまでNHKの放送用モニタースピーカーの開発は、NHK技研がユニットから開発し生産する体制だったものから、他社のユニットを選択してスピーカーシステムを組み立てるアッセンブリメーカーのモニタースピーカーが採用されるケースが生じたことは、時代に沿ったモニタースピーカーシステムの開発に対し新しい風潮が出てきたように見えました。

9. 2001年以降のNHKの新しい放送用モニタースピーカーの動向

こうした流れの中で大きな事件があったのは、1999年に三菱電機がスピーカー事業から撤退することになったことでした。これまで市場に「ダイヤトーン」スピーカーとして販売していた製品群がマーケットから消えてゆくとともに、これまで長年NHKの放送用モニタースピーカーシステムの開発・生産してきた事業からも撤退することになり、期間を2年間延長して、この間に生産やメンテナンスを行い、2001年には完全に撤退することになりました。

このためNHKは早急に新しい次のモニタースピーカーの開発を立ち上げる必要が生じ、再びNHK技研が主体なって開発に取組みました。開発期間を2年間とした選定でプロジェクトを設定し、主要メーカーからモニタースピーカーの応募を行うと共に、選定評価方法などの検討が行なわれ後継機種の選定が行なわれました。

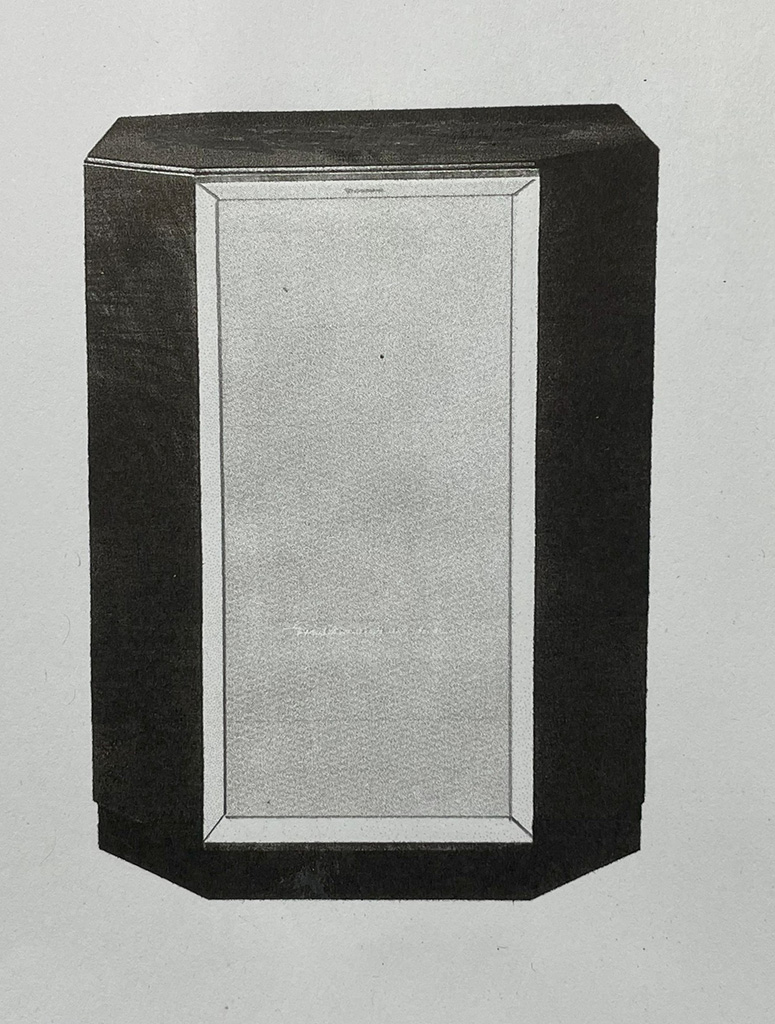

こうして選ばれたのがフォステクス社のRS‐N2型放送用モニタースピーカーで、放送番組制作の現場で色々試験が行われ、その結果、新しいNHK放送用モニタースピーカーシステムが誕生しました(写真9-1)。

(註:秋田正二著 プロサウンド誌2004年10月号)

写真9-1 NHK放送用モニタースピーカーに採用された

フォステクス社のRS-N2型(2004年)↑

このスピーカーシステムはフォステクスの宮下清孝によって開発されたもので、直接放射型の3ウェイ複合方式のスピーカーシステムで、エンクロージャーはバスレフ方式になっています。低音用は口径30cmで、振動板にはHP(Hyperbolic Paraboloidal)形状を基本にした凹凸のある特徴ある振動板を採用しています。中音用は口径13cmで低音用と同じHP形状の振動板で構成です。高音部は口径20mmのハードドーム(素材は新開発のバイオダイナ)になるなど、新技術が投入されNHK放送用モニタースピーカーに相応しい内容になっています。

定格出力音圧レベルは92dB/1mで、300Wのパワーアンプ2台で駆動するは2ウェイマルチチャンネル方式の構成です。そして設置方法は孤立型にできる台脚が用意されています(写真9-2)。

写真9-2 NHKのモニタールームに設置したフォステクス社のRS-N2型の設置例↑

一方、バップのNES‐221S型は、その後特定の放送番組における放送用モニタースピーカーとして採用され、2001年にNHKのCP-603スタジオや大阪ホールに、また2002年には東京のNHKホールなどにも設置され使用されています(写真9-3)。

写真9-3 スタジオに設置したバップ社のNES-221S型モニタースピーカー↑

10. 今後のモニタースピーカーへの課題

最後に、今後の課題について述べておきたいと思います。放送メディアやパッケージメディアにおける制作側と需要者側のスピーカーシステムの音放射条件を一致させることが、音響再生システムにおいて重要になると考えています。

これは制作側の素晴らしいサウンドをユーザー側でも同じように鑑賞出来て感動を共に味わうことになると思います。これは受聴者であるユーザー側が、近年5.1chサラウンドやマルチチャンネル再生を狙って広い音空間を得るために、高品位スピーカーシステムの大部分が幅の狭いスリムなトールボーイ型でバッフル板の幅が狭くなったスピーカーシステムが近年多く販売され市場の主体としていることから、スピーカーの設置条件は床置き形か孤立形が定着しています。

これは点音源を狙った球面波的な音放射で、ステレオ再生における定位感や水平面の広がり感を狙っています。これに対し制作側のモニタースピーカーの設置は、壁側に埋め込む方式は無くなりましたが、その傾向が強く残り、壁に接近した取り付けが多く、音の放射の条件が平面波的で、需要者側と一致した孤立型の設置は少ない状況になっています。

NHKの新しい6世代目の放送用モニタースピーカーシステムでは台枠を使って孤立型の設置が継承されていますが、まだ音楽系のモニタースピーカーの設置は孤立型設置が採用されていない状況になっています。このスピーカーシステムの設置条件の異なった状態は、低音域から中音域に掛けて影響がでるため、モニタースピーカー本来の性能が発揮できません。これを後で補正することは極めて難しい問題です。これは音放射のシミュレーションにより、明確な違いが知られています。

国際的な動向としても、IECのスピーカーの試聴条件の推奨としては壁から1m以上はなすよう孤立型か床置き型になっています。今後のモニタースピーカーはさらに高性能化すると共に、スピーカー設置条件をスピーカー自身の性能がそのまま発揮できる4π空間に音放射する孤立型に徹底してゆくことが望ましいと思います。

11. むすび

以上、NHKで業務用として使用されてきた「放送用モニタースピーカー」について、放送開始から100年にわたる変遷を述べてきました。そしてこの間に、性能や機能が時代と共に向上して、ミキサーの求める要望に寄り添って進歩してきたことを知ることができました。

一方、他の機材と違って取り扱う信号はアナログであり、熟練度によって人間味のある「音の物尺」にも違いがあり、「さば読み」のできる世界が残っています。また、残った問題としてこの「放送用モニタースピーカー」を継続して製作する生産体制の確保・維持があります。

今後ますますのモニタースピーカーシステムの進化に期待をしております。

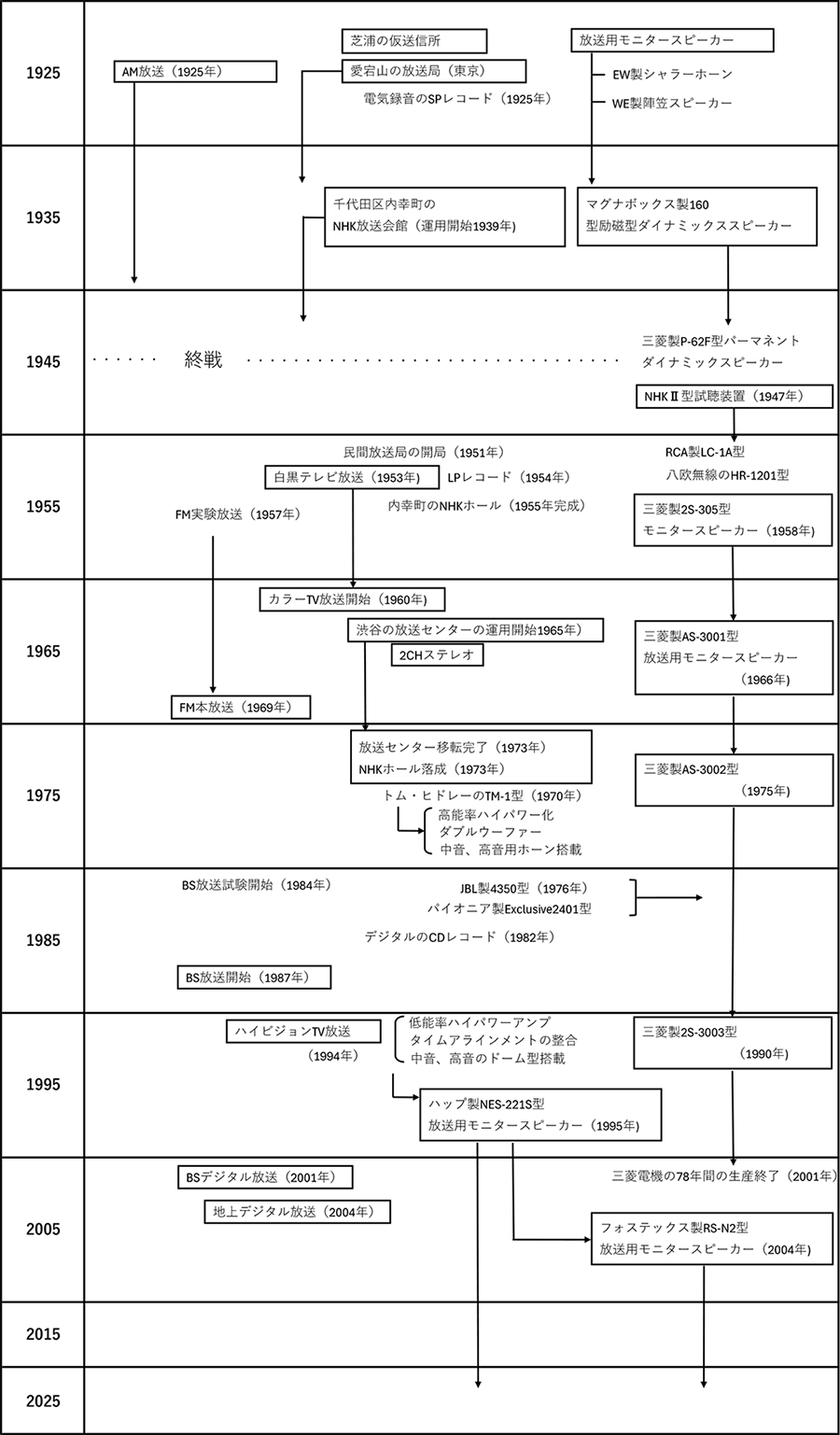

NHK放送用モニタースピーカーシステムの100年間の概略的な流れ

参考文献

- 2-1 NHK放送博物館資料より

- 2-2 相良忠道:大阪放送局沿革史 1934年5月

- 2-3 ラジオの日本 1928年1月号の広告

- 2-4 NHK放送博物館所蔵品より

- 3-1 佐伯多門:モニタースピーカー「610物語」 JAS Journal誌 1992年10月号

- 3-2 NHKハンドブック 第2章演奏設備 P32ページ 1954年3月より

- 4-1 グラビア:ゼネラルの大型試聴装置 ラジオ技術 1953年12月号

- 4-2 電波科学編:NHK技研で行われたスピーカー試聴試験の概要 電波科学 1955年8月号

- 4-3 藤木一 佐伯多門:Co-Fe合金を用いた磁気回路 日本音響学会論文集 1959年11月

- 4-4 中島平太郎 西村良平 山本武夫 高柳裕雄:2ウエイ複合型スピーカーの設計 NHK技術研究 第27号 1956年8月号

- 5-1 田辺義博 倉掛泰治 友末幸雄 谷正方:NHK放送センター放送設備の機能について 電子通信学会 Vol.57 1974年3月

- 5-2 高橋良 藤田尚:FMステレオ放送技術 日本放送出版協会 1965年1月

- 6-1 阿部美春 水上市三:トム・ヒドレー・システム 放送技術 1974年6月号

- 7-1 石塚徹:モニタースピーカーの動向 JAS Journal誌 1983年5月号

- 7-2 佐伯多門:放送用モニタースピーカー35年のロングラン製品に思うこと 日本音響学会誌 69巻6号(2013年)

- 8-1 石野和男 忠平好生 高島和博 福満英章:NESスピーカーシステムの概要と録音スタジオ・コントロールルームの音場解析 放送技術 1999年2月

- 9-1 秋田正二:NHK汎用スタジオ用新リファレンス・モニター・スピーカーの選定 プロサウンド誌 2004年10月号

- 9-2 新型標準モニタースピーカー導入 無線と実験 2004年11月号

執筆者プロフィール

- 佐伯多門(さえき たもん)

愛媛県今治市出身。1954年に三菱電機株式会社に入社。1955年よりダイヤトー

ンスピーカーの開発に携わり、スピーカー用新素材や新技術を開拓した。「スピーカー&エンクロージャー大全」や「スピーカー技術の100年」など著書あり。日本オーディオ協会 元・理事。