- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年春号

- NHK電子音楽スタジオの軌跡と未来への展望

JASジャーナル目次

2025spring

NHK電子音楽スタジオの軌跡と

未来への展望

音楽プロデューサー/エンジニア

日永田広

はじめに

ラジオ放送開始100周年、誠におめでとうございます。ラジオが文化の中心にあり、人々がラジオから流れる様々なメッセージや音楽に耳を傾けていた時代、その音の風景に新たな潮流を生み出すべく、NHK電子音楽スタジオは1954年に産声を上げました。

黎明期の電子音楽は、既存の楽器の音色や演奏技法といった制約から解放され、全く新しい音響世界を創造しようとする、実験精神に満ちた試みでした。それは、ラジオというメディアを通じて人々の耳に届けられる音楽の概念そのものを揺るがす、革新的な挑戦だったと言えるでしょう。

私は大阪芸術大学で元NHK電子音楽スタジオ初代チーフエンジニアの塩谷宏氏に師事し、元NHKチーフディレクター上浪渡氏に出会い、多くを学びました。1986年からETV『さわやか3組』『銀河戦闘パンタくん』『はりきり体育の介』の番組音楽制作、ラジオ番組『DJ日本史』のテーマ曲の制作にも携わり、40年近く音楽プロデューサー/エンジニアとして音でNHKと関わっています。NHK電子音楽作品集である「音の始原を求めて」は、故・塩谷宏の追悼として1993年に制作をスタートしました。詳しくは https://sound3.co.jp/denshi-ongaku/ をご覧ください。また、上浪渡氏、塩谷宏氏については、後述いたします。

誕生、そして胎動

1954年、NHK電子音楽スタジオは内幸町のNHKホール見学者用観覧室を転用した仮設のスタジオとして、ひっそりとその活動を開始しました。当時のNHKには充分な台数の録音機がなく、音響合成に必要な発振器やフィルターはNHK技術研究所から借り受けるという、手探りの状態からのスタートでした。しかし、NHK音楽課のプロデューサーや技術者たちは、今のようにすぐに情報が得られるわけではない、まだFAXすら無い時代に、北西ドイツ放送局(NWDR)の技術報告書特別号を通じて電子音楽の存在を知り、その可能性に魅せられ、自主的に集まって実験的な制作を始めたのです。

この頃、世界では電子音楽の萌芽が各地で見られました。1949年にはピエール・シェフェールが具体音楽(ミュージック・コンクレート)を発表し、1951年にはヘルベルト・アイメルトが電子音楽を発表。1952年にはジョン・ケージがテープ音楽の先駆的な作品「ウィリアム・ミックス」を発表し、オリヴィエ・メシアンやフランシス・プーランクといった巨匠たちも具体音楽の実験に参加していました。日本においても、1953年には黛敏郎氏が初の具体音楽「ミュージック・コンクレートのための作品 X・Y・Z」を発表。さらに1955年には、日本初の電子音楽作品となる「素数の比系列による正弦波の音楽」などを発表し、日本の電子音楽の幕を開けました。

黛氏が文化放送で「ミュージック・コンクレートのための作品X・Y・Z」を発表した後、スタジオの初期メンバーの一人である諸井誠氏に「ドイツでは発振器を使って音楽を作っているらしい」と語ったことが、NHKにおける電子音楽研究の本格的な始まりを告げます。諸井氏とメンバーは、まさに暗中模索の状態で実験を続け、やがて諸井氏はヨーロッパへと渡ります。そこでドイツの放送局WDRから発表された電子音楽の制作資料を入手し、ドイツ語の文献を解読しながら、電子音楽の制作方法を懸命に学んだのです。そうした地道な努力を経て、黛氏は本格的な電子音楽作品の制作へと着手していきました。

黛氏自身が作品のコメントで述べているように、「従来の音楽に近い響きを出来るだけ避けられると考え、部分音構成の基準に素数の比を選んだ」という彼の言葉には、当時の作曲家たちが既存の音楽語法から脱却し、全く新しい音響世界を創造しようとする強い意志が表れています。彼らは、これまでの音楽とは異なる、未知の響きを生み出すことに夢中でした。当時、彼らはまだ意識していませんでしたが、黛氏が音を一つ一つの独立した響きとして捉えようとしていた姿勢は、音の組織化を追求するセリエル音楽(音高だけでなく、リズム、音価、強弱、音色といった音楽の様々な要素を、あらかじめ定められた「音列(Series)」に基づいて組織化する作曲方法)の美学と深く共鳴するものでした。

黛氏が制作の参考にしていたシュトックハウゼンの初期作品、特に「習作II」は、まさにセリエル音楽の影響を強く受けた作品でした。第二次世界大戦によって価値観が大きく揺らいだ時代、失われた美の基準を数学的な論理に求めようとする潮流は、西洋音楽の根底にある数学と音楽、数と芸術の深いつながりからすれば、ある意味で必然の流れだったのかもしれません。

1956年には、放送会館にNHK電子音楽スタジオが正式に開設され、その活動は本格化していきます。国内外の様々な作曲家に作品が委嘱され、作品ごとに音響技術スタッフが集められるという、柔軟な制作体制が築かれました。また、当時、ヨーロッパの放送局においても以下のように次々と電子音楽スタジオが生まれていました。

- 1951年:西ドイツ放送 (WDR) 電子音楽スタジオ (ドイツ)

- 1955年:イタリア放送協会 (RAI) 音響学スタジオ (イタリア)

- 1958年:フランス国営放送 (ORTF) GRM (フランス)

- 1955年:オランダ放送協会 (NRU) 実験スタジオ (オランダ)

- 1958年:BBC Radiophonic Workshop (イギリス)

- 1960年:スウェーデン放送 (Sveriges Radio) 電子音楽スタジオ (スウェーデン)

- 1950年代後半:東ドイツ放送 (Rundfunk der DDR) 電子音楽スタジオ (東ドイツ)

黄金時代の幕開け

1960年代後半から1980年代にかけて、NHK電子音楽スタジオは世界の最先端を行く電子音楽スタジオとしての地位を確立しました。日本の多くの著名な作曲家、すなわち諸井誠、黛敏郎、武満徹、湯浅譲二らが夜を徹してスタジオで創作活動に没頭しました。さらに驚くべきことに、ドイツのカールハインツ・シュトックハウゼンやフランスのジャン=クロード・エロワといった海外の巨匠たちもNHK電子音楽スタジオにおいて、数々の重要な作品をこの地で生み出したことは、日本の音楽史における特筆すべき出来事と言えるでしょう。

NHK電子音楽スタジオの大きな特徴は、作品制作において、複数の音声技術スタッフが作曲家と密接に連携し、作品のためにどのような音響素材を作り出すべきか、その素材を生成する初期段階から徹底的に協力した点にありました。技術者と作曲家が、あたかも一つの創造的な有機体のように、音楽の根源的な部分から協働して作品を作り上げていくというスタイルは、当時の他の電子音楽スタジオには見られない、NHK独自の強みでした。

黎明期の電子音楽においては、その制作技術的な側面が非常に重要であり、チーフエンジニアとして塩谷宏氏をはじめとする優秀な技術者たちが中心的な役割を果たしました。彼らは単なる技術者ではなく、作曲家と共同で芸術的な表現を追求し、作曲家の斬新なアイデアを具現化するために、自らの知識と技術を惜しみなく提供しました。作曲家と共に音楽論を交わす塩谷氏の姿は、技術スタッフにとっても音楽そのものを深く理解することの重要性を教えていたと言えるでしょう。

初期の電子音楽制作は、フーリエ解析の理論に基づき、オシロスコープで生成された音の波形を視覚的に確認しながら、単純な正弦波などの要素的な音を丹念に組み合わせ、新たな音響を探求する試みでした。フーリエ級数という数学的な理論を応用し、複雑な音の波形を正弦波の重ね合わせによって合成することで、様々な音色を作り出すことが可能であると考えられていたのです。

しかし、単純な正弦波の合成だけでは、作曲家たちが求める多様な音色を生み出すには限界がありました。そこで、技術者たちは、音素材のバリエーションを拡充するだけでなく、既存の音を加工・変容させるための技術開発にも積極的に取り組みました。様々な信号音発生回路が独自に開発され、フィルターや変調といった音の加工技術も飛躍的に進化しました。

当時の最先端の音響機器が豊富に揃えられ、技術者たちはこれらの機材を自在に操り、作曲家の構想に基づいた様々な音色を創り出し、それらを緻密に加工・編集していきました。作品制作のプロセスにおいては、まず素材となる音を生成し、それを様々に変調、フィルタリングを繰り返し施すことで、音色や音の動きに多様な変化を加えました。そして、タイミングコンテと呼ばれる詳細な設計図に従って、磁気テープを用いた精緻な編集作業が行われ、各声部が丹念に作り上げられました。最後に、これらの複数の声部を同期させながら再生することで、一つの複雑な電子音楽作品が完成したのです。

1960年代において、NHKが電子音楽スタジオの先進的な技術と創造性を活かしてイタリア賞(イタリア賞は、イタリア公共放送RAIが主催する権威ある国際放送コンテスト、単なる賞以上の価値と意義を持つ。1948年の創設以来、テレビ、ラジオ、オンライン作品を対象に、クオリティ、創造性、そして何よりも革新性を重視した作品を表彰した)で高い評価を得たことは、日本の放送技術と芸術性の高さを国際的に示すとともに、イタリア賞が単なる競争の場ではなく、世界的な放送文化の発展に貢献する重要なプラットフォームであることを示しました。

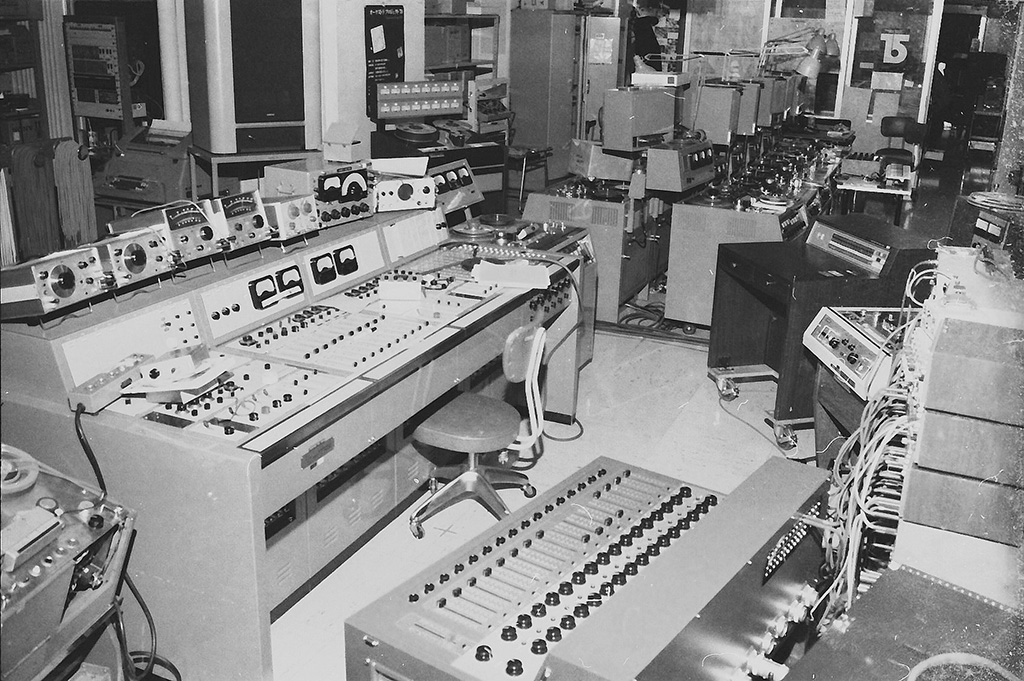

写真2 電子音楽スタジオCC-500コンソール周辺の機材(神南)

| 1 | モニタースピーカー/三菱 R305 |

|---|---|

| 2 | コロンビア(デノン)/可変速テープレコーダー 型式不明 |

| 3 | LAM(直線増幅器)リニアアンプリチュード モジュール |

| 4 | モニターレベルコントローラ(微調整付きアッテネーター) |

| 5 | エコーリモート/エコー室、鉄板エコー等の残時間などを調整 |

| 6 | VR(可変抵抗器)/シーメンスKEYでON/OFFし各ユニットへのコントロール電圧を発生 |

| 7 | セレクター |

| 8 | VR(可変抵抗器) |

| 9 | NF回路ブロック社 HIGH PASS、LOW PASS フィルター組み合わせてBPF回路 |

| 10 | VR(可変抵抗器) |

| 11 | 菊水電子リサージュモニター/位相確認 |

| 12 | リジェクター |

| 13 | ワイドレンジ オシレーター |

| 14 | オシレーター/サイン、方形、鋸歯状、三角波を選択発生 VCF入力あり |

| 15-1 | 3列各10ユニットあり、VR(両手の指の数にあわせて10ユニットに設計された) |

| 15-2 | 中列はアッテネーター(現在のVRフェーダー)と同じ物 |

| 15-3 | インテグレーター/VRで発生したコントロール電圧のガリを積分回路によりピークが出ないようにする |

| 16 | レベルメーター/ー60dBから+10dBまで視 |

| 17 | VRのツマミの色違い |

| 18 | オシレーター/サイン、方形、鋸歯状、三角波を選択発生VCF入力あり |

| 19 | コロンビア(デノン)/可搬型テープレコーダー 型式不明 |

1968年、NHKは千代田区内幸町の放送会館から渋谷放送センターへと拠点を移転していました。それに伴い放送センター東館の5階に最新鋭の電子音楽スタジオ「CC-500」が新設されました。1970年の大阪万国博覧会の頃、NHK電子音楽スタジオはその活動の最盛期を迎え、万博の芸術展示作品の制作を委嘱された多くの作曲家たちが、放送会館と新設された放送センターの二つのスタジオを並行して利用し、精力的に電子音楽の制作に取り組んだのです。1980年代の初めまで、このスタジオから生み出される電子音楽は、依然としてNHKの熟練した技術者たちの手厚いサポートを受け、他に類を見ない独創的な音響世界を築き上げていました。

NHK電子音楽スタジオが抱いていた根源的な夢、それは既存の楽器という制約から解放された、全く新しい音楽を創造できないか、という純粋な探求心でした。伝統的な楽器の音色や演奏技法といった既成概念にとらわれることなく、自由な発想に基づいた音楽表現を追求しようとしていたのでしょう。アナログ技術が主流であった時代に、過去の技術を最大限に活用しながら、未来の音楽の可能性を切り拓こうとした、まさにpioneers(先駆者)たちの実験場でした。

アナログの哲学、そして未来への示唆

NHK電子音楽スタジオには、「音楽制作においては、テクノロジーは常に美学(音楽思想)によって司られるべきだ」という確固たる哲学が存在していました。アナログ技術にも当然限界がありましたが、その制約こそが、逆に作曲家や技術者たちの自由な発想を触発し、他に類を見ない独自の音楽を生み出す原動力となったのです。

NHK電子音楽スタジオの特筆すべき点は、多様な音楽観を持つ作曲家たちが、それぞれの異なる美学に基づき、この根源的な問いに真摯に向き合い、それに対し、技術者たちが作曲家の創造的な要求に柔軟かつ献身的に応え、緊密な協力体制を築きながら数々の音楽作品を実現していったことです。その結果、このスタジオからは、単一の様式に留まらない、極めて多様な音楽的表現を持つ作品群が生まれたのです。

現在の電子音楽はデジタル技術を用いて制作されるのが一般的ですが、アナログ技術とデジタル技術は、その原理や特性において本質的に異なる側面を持っており、音楽的・美的な観点から見れば、一方が他方を完全に代替することはできません。音楽は、それを構成する素材によって大きく左右されます。アナログ技術によって生成された電子音響は、生楽器の音色やデジタル技術によって作り出された音響とは異なる、独自の質感と豊かな表現力を持ち合わせており、まだ十分に探求されていない、新たな音楽的創造の可能性を秘めていると言えるでしょう。NHK電子音楽スタジオでは、まさに「アナログ技術を用いることで、いかなる音楽が創造できるのか?」という問いに対し、作曲家と技術者が一丸となって答えを追い求めた場所でした。

NHK電子音楽スタジオは、「過去の技術」と見なされがちなアナログ技術を最高度にまで洗練させ、駆使することで、「新たな技術」がもたらし得る音響とは異なる、独自の音響と音楽の可能性を深く探求しました。その探求の成果は、半世紀以上を経た今もなお、私たちに新たな音楽のあり方や可能性を示唆し続けています。かつての技術的な遺産は、単なる過去の記録ではなく、実は未来の音楽への扉を開くための鍵となるのかもしれません。NHK電子音楽スタジオの真骨頂は、まさにその逆説的な視点、すなわち、音楽制作においては、テクノロジーは常に美学(音楽思想)によって導かるべきである、という不変の哲学にこそあったと言えるでしょう。

ディレクター上浪渡の存在

NHK電子音楽スタジオの輝かしい活動を語る上で、ディレクター上浪渡の存在は決して欠かすことはできません。彼は、スタジオの運営全般を支え、多くの個性的な作曲家と卓越した技術者たちを結びつけ、数々の歴史的名作の誕生に大きく貢献しました。彼の卓越したプロデュース能力と献身的な努力なくして、NHK電子音楽スタジオの比類なき歴史は語り得ないでしょう。120曲を超える多様な電子音楽作品が生み出されただけでなく、数多くのテレビ番組やラジオドラマの背景音楽や効果音の制作にもNHK電子音楽スタジオは活用され、放送文化の発展にも大きく寄与しました。しかし、1982年に上浪渡が惜しまれつつ退職した頃から、スタジオにおける新たな作品の発表は徐々に減少し、1999年に発表された「分解Ⅱ:ゲートの向こうで」を最後に、その長い歴史に幕を閉じたのです。

NHK電子音楽スタジオの技術者たちは、常に未知の音響を求めて研究を重ね、数々の実験的な試みに挑戦しました。彼らは、作曲家たちの創造性を最大限に引き出すために、自身の持つ知識、技術、そして情熱の全てを注ぎ込み、惜しみない努力を続けたのです。彼らの献身的なサポートと技術的な貢献がなければ、NHK電子音楽スタジオからこれほど多くの革新的な名作が生まれることは決してなかったでしょう。

最後に

写真5 2枚組LPレコード

音の始源を求めて①「電子音楽室」(1955-1968)

2024年に実施したクラウドファンディング

「日本の電子音楽遺産『音の始源を求めて』をヴァイナルに刻め!」で、

239人の支援者を集めて作られた

放送開始100周年を迎え、電子音が活用される音楽は、デジタル技術の進化とともにますます多様化し、その表現の可能性を広げ続けています。NHK電子音楽スタジオは、日本の電子音楽の黎明期を力強く支えた極めて重要な施設であり、そこで培われた実験精神、技術、そして哲学は、現代の音楽制作においても依然として色褪せることなく、大きな影響を与え続けています。NHK電子音楽スタジオの先駆的な挑戦は、日本の電子音楽の発展史において、決して忘れることのできない輝かしい足跡を残しました。この素晴らしいスタジオの活動に関わった全ての人々、とりわけ、黒子として作曲家たちの創造性を支え続けた名もなき技術者たち、そしてスタジオの運営を最後まで情熱を持って支え続けた上浪渡に、改めて心から敬意を表します。彼らの偉大な功績は、日本の音楽史に永遠に語り継がれることでしょう。

私たち後輩は、NHK電子音楽スタジオの未知への挑戦する精神を受け継ぎ、挑み続けます。

執筆者プロフィール

- 日永田広(ひえいだ ひろし)

1958生まれ。音楽プロデューサー/エンジニア。

大阪芸術大学音楽学科音楽工学専攻卒。塩谷宏に師事。

1980年から有限会社コジマ録音。

1982年に有限会社サウンドスリーを設立し、現在に至る。

2025年11月の日本電子音楽70th anniversary に向けて活動中。