- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年春号

- PCMデジタル録音機 開発秘話

JASジャーナル目次

2025spring

PCMデジタル録音機 開発秘話

日本コロムビア

スタジオ技術部長 冬木真吾

はじめに

日本コロムビアは、1907年にF.W.ホーンによって現在の川崎市に設立された日米蓄音器製造株式会社に端を発する、国内で蓄音器とレコードの製造を開始した日本で最初のレコード会社です。1910年に株式会社日本蓄音器商会を設立、日米蓄音器製造で製造された国産の蓄音器と音盤(レコード)の販売を開始しました。

その後、時代ごとに最新の録音、製造の技術を導入し、数々の製品を世に送り出していきますが、この100年を超えるレコード産業の歴史の中で、数多くNHKとの接点があり、お互いの影響も大変大きなものでした。本稿では、NHKと日本コロムビアの接点をご紹介しつつ、今では当たり前のように行われている「PCMデジタル録音」スタートの経緯と、その後の録音機開発について、あらためてご紹介したいと思います。

日本蓄音器商会時代のSP盤普及と高音質化への取り組み

電気録音の導入とラジオとの共存

日本蓄音器商会は、明治時代から大正時代にかけて、SP盤(当時は音盤と呼ばれていました)と蓄音器の普及に努めます。ニッポノホンレーベルの立ち上げ後は、海賊盤対策に追われますが、両面盤SP盤の製造開始や、大正9年には念願の著作権法の改正が行われ、日本蓄音器商会は一大勢力を築きました。1923年の関東大震災では工場、本社とも壊滅的な被害を受けますが、関西圏の工場稼働と川崎工場の再建を急ぎ、いち早く首都圏での制作活動を復活させました。

一方、当時、海外ではラジオ放送が本格的にスタートし、アメリカではレコード会社、蓄音器製造会社が苦境に立たされていました。昭和に入り、国内でも同様の状況が危惧される中、大きな転機となったのは、1927年の英国コロムビア、米国コロムビアとの業務提携でした。

これにより、米英コロムビアの洋楽レコードを国内プレスで発売できるようになっただけでなく、電気録音の技術もスタジオ(吹込所)に導入されました。それまでは電気を使わない機械式録音が行われておりましたが、1927年に米国製電気録音機を導入、翌1928年4月、英国コロムビア式電気録音機に変更しました。その後も録音品質の改善に取り組み続け、これらの新たな録音機で、肉声そのものを録音するという「ヴィヴァトーナル式録音」を謳い、それまでのニッポノホンの鷲印をマジックノートのコロムビアマークに改めました。

1925年3月にラジオ放送が始まった時は、売れ行き低下が危惧されたレコードですが、ラジオの技術を端とする電気録音技術の導入による音量や音質の著しい進歩に加えて、ラジオが絶えず音楽を流してくれることが宣伝となり、レコードの売れ行きは増大していきました。また、流行歌、ジャズ・ソングと呼ばれる新しい音楽中心に、映画の主題歌、宝塚少女歌劇団の楽曲など、明治大正時代とは異なる新しい音楽でヒットが生まれていきました。1935年に来日したエフレム・ジムバリストの東京吹込みは日本盤の評判を高め、その後も来日した英米コロムビア専属アーティストの公演にあわせて、レコードの需要につながっていきました。[1]

戦前のNHKとの接点

大正時代、日本蓄音器商会の吹込所は赤坂霊南坂にありましたが、数回の移設の後、1933年12月に内幸町の東洋拓殖ビルディング(後の第二大蔵ビル)に移設され、1965年に赤坂に移るまで、スタジオとして稼働し続けました。

1938年にNHKが内幸町の東京放送会館を竣工、運用開始すると、東拓ビルのコロムビアとは距離も近く、作家、演奏家は頻繁に行き来をしていたとの記録があります。また、東拓ビルのスタジオを知っているOBより「非常に長いケーブル類が設置されていて、NHKとコロムビアのスタジオを直結していた」と聞いていました。NHKアーカイブスにも、1940年12月18、19日に内幸町にあったNHKの第1スタジオで「紀元2600年祝典音楽」が演奏され、スタジオから直接ケーブルを引いて道を隔てたレコード会社のコロムビアに送られレコードに録音されたとの記載[2]があり、放送と録音でそれぞれの役割を担っていたことを窺い知ることができます。

また、戦時中はNHKの放送用音源のレコード化をコロムビアが行っており、大本営発表などのラジオ放送や、戦地の記録などもSP盤で残されています。これらの音源は当時のニッチクレーベルから発売され、現在も日本コロムビアがCD商品化したものが貴重な歴史的記録として、今でも調査、研究に用いられています。

高品質アナログ盤制作への取り組みとデジタル録音への歩み

アナログレコード高品質化への取り組み

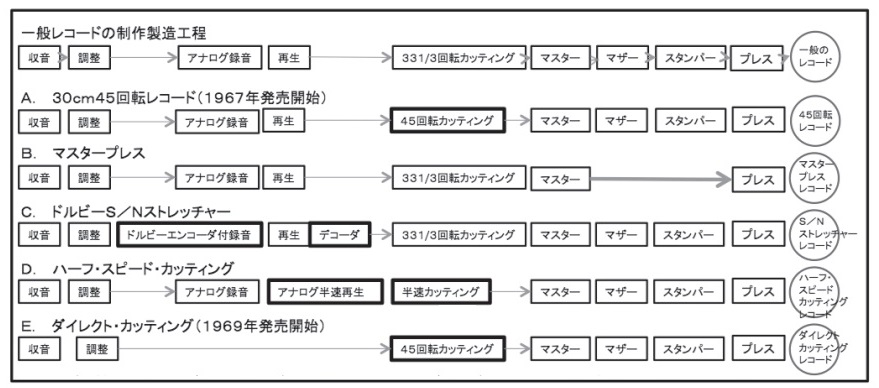

戦後になると、1948年に米国コロムビアから塩化ビニール製のLP盤が発売され、新しい音楽メディアの時代に入っていきます。国内では、日本コロムビアが1951年に海外からLPの原盤と材料を取り寄せて国内で最初にLP盤の生産発売を開始。その後、日本ビクターが45回転のEP盤、50年代後半にはステレオ記録のレコードが発売され、アナログレコードの規格策定と一般流通への取り組みが進められました。1960年代後半になると、レコード会社、放送局などでは、より一層の品質向上を求めて、図1にあるような様々な音質改善への取り組みが始まりました。

図1 1960年代後半から始まったアナログレコードの音質改善の試み 文献[3]より抜粋

(A)の45回転の30cm盤レコードや、(B)のマスタープレスによる製造工程の簡素化は、再生時間減少や量産性の低下などのデメリットはありましたが、高音質盤制作の手法として、今日でも採用されています。アナログテープのノイズリダクションシステムをドルビー社が開発し、(C)のようにテープ再生の高品質化も進められました。(D)のハーフ・スピード・カッティングは、高音域でのカッターヘッドの溝切削性や音質改善を目的として、カッティングマシンに送る楽音信号再生のテープ速度とカッティング速度の両方を1/2にする手法です。低音が多く含まれている楽曲でのハーフ・スピード・カッティングでは、低音域でのレベル低下やひずみの増大が伴うリスクも抱えていましたが、三味線等低音域成分の多くない楽曲でのハーフ・スピード・カッティングの音質改善効果は良く知られていました。

これら(A)~(D)の試みにより、記録周波数帯域、ダイナミックレンジなどが改善されていきましたが、一方で高品質になったアナログディスクでは、アナログ磁気テープの録音再生時に発生するワウ・フラッター、雑音、高調波歪、変調歪が次の課題としてあぶりだされてきました。そこで、これら磁気テープ起因の音質劣化問題を解決できることを確認するために、磁気テープレコーダーを省略する(E)のダイレクト・カッティングの実証実験を実施いたしました。

この音質評価実験は、1969年2月に日本コロムビアの赤坂スタジオで行われました。第2スタジオでの生演奏の出力信号を同じビルの階下にある3室のカッティングルームに直接伝送し、それぞれの部屋にあるカッティングマシンのカッティングレベル、溝ピッチ、溝の深さを1台ずつ変えて、条件の良いものを選出するという方法が採用されました。

曲目は演奏ミスの発生確率の低い即興性のある音楽の中からアルゼンチンタンゴとフラメンコとジャズが選ばれ、音質と演奏や操作ミスの発生確率を考慮して45回転で片面15分強の収録を行いました。

合計6タイトルのアナログ盤を制作した結果、音質評価では、立ち上がりの鋭さ、あざやかな音がするとの高評価を得ました。一方で、片面15分でも休むことが出来ず、その間に雑音も出せないということで、演奏者、録音エンジニアは大変な苦労をしいられ、音は素晴らしいが、残念ながら実用には難しいという結論に至りました。

前述(D)のハーフ・スピード・カッティングも音質改善効果で高い評価を得ていましたが、ダイレクト・カッティングとハーフ・スピード・カッティングを同時に実現することは不可能であり,抜本的な解決手法を探す必要がありました。ちょうどその頃に次の新しい録音技術として実証実験が行われたのが、当時、NHK技術研究所が研究していたPCMテープレコーダーでした。

NHK放送技術研究所開発のPCMデジタル録音機の試用

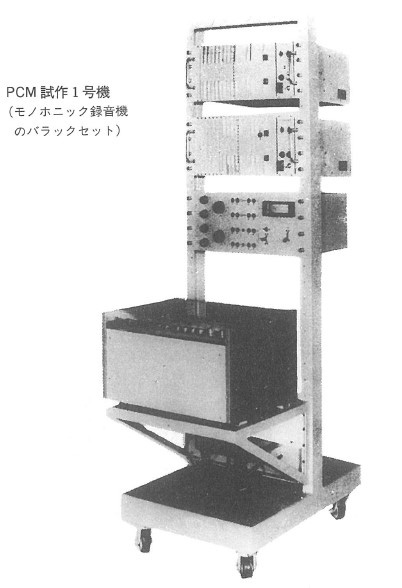

NHKでも1960年代後半にFM放送の音質劣化の原因調査を開始、FM放送全系統を調べた結果、アナログテープ録音機が原因の1つだと判明しました。林(NHK)らにより、アナログテープ、運用時のイコライザ、記録レベルなどで様々な検討が行われ、その中でPCM録音機が特性改善の一環として取り上げられたことから、PCM録音機の開発がスタートいたしました。記録にはVTRを利用すること、エラー処理などの研究を進め、1967年にモノフォニック録音のPCM試作録音機第1号が完成しました。[4]

写真4 NHK開発 PCM試作1号機(1967年)

文献[4]より抜粋

その後、ステレオ化とアナログ部改良などを進め、1969年5月にNHK技術研究所の技術公開でステレオのPCM録音機と世界初のデジタル音が公開されました。公開されたスペックは下記の通りです。

- サンプリング周波数:30kHz

- クロック周波数:960kHz

- 量子化精度:12bit(非直線符号化)

- テープ記録機:ヘリカルスキャン・デュアルヘッドVTR

- テープスピード:19.05cm/s

このPCM録音機は、ADコンバーター、DAコンバーター、バッファメモリ、エラー補正回路、そしてVTRユニットで構成されており、録音再生周波数帯域30Hz~13kHz、ダイナミックレンジ75dBを達成していました。[5]

写真5 NHK開発 PCM Stereo Recorder(1969年)

文献[4]より抜粋

このPCM方式によるデジタル記録は、従来のアナログ記録方式と比較し、以下のようなメリットがありました。

- (1)符号化のビット数によりダイナミックレンジを任意にとることができる

- (2)歪率も(1)と同様に低下させることができる

- (3)ワウ、フラッターが発生しないようにすることが出来、位相変動、スピード偏差もなくすことが出来る

- (4)記録系でのクロストークが発生しない

- (5)広帯域でフラットな周波数特性を得ることができる

- (6)AM、FM変調が発生しない

- (7)転写等によるゴーストが発生しない

- (8)ダビングによる劣化が殆ど無い

1960年代後半から1970年代前半にかけては、コロムビアでも前述の音質改善に取り組む一方で、様々な音場の研究、特に4ch再生の研究開発が行われていた時期でした。1970年6月、武蔵野音楽大学ベートーベンホールにオーケストラを入れてのサラウンド音場録音実験をコロムビアで計画していましたが、それと相乗りする形で、NHK技研のPCM録音機による録音実験も合同で行われることになり、この時がNHKの持ち込んだPCM録音機との初めての出会いになりました。

このPCM録音機は、編集も出来ず、エラーに起因する多くのノイズが発生していましたが、音はしっかりしていたため、コロムビアの高須らはPCM方式に可能性を見出します。そこで、このNHKのPCM録音機を録音およびカッティングに用いて、より一層の高品質なアナログディスク制作を目指すことにしました。

レコードマスター用PCMデジタル録音機の開発

PCM録音音源でのレコード制作と問題点

1970年9月から実施したNHKの試作PCM録音機による評価実験では、LP十数枚ほどの録音が行われました。PCM録音の音質の良さは目的通り確認することができましたが、この録音機を使用してアナログレコードを制作するとなると、多くの問題が発生しました。編集ができないヘリカルスキャンでの記録にもかかわらず、ドロップアウトの発生が非常に多かったため、殆どの収録テープがLP片面分の再生も出来ずにお蔵入りになってしまいました。唯一、日本コロムビアの第2スタジオで収録された“スティーブ・マーカス+稲垣次郎とソウル・メディア”の録音テープが、LPのA面、B面分を再生することができ、世界で最初のPCM録音によるレコードの原盤となりました。

写真6 NCB-7003

スティーブ・マーカス+稲垣次郎&ソウル・メディア「サムシング」

(1971年1月発売)

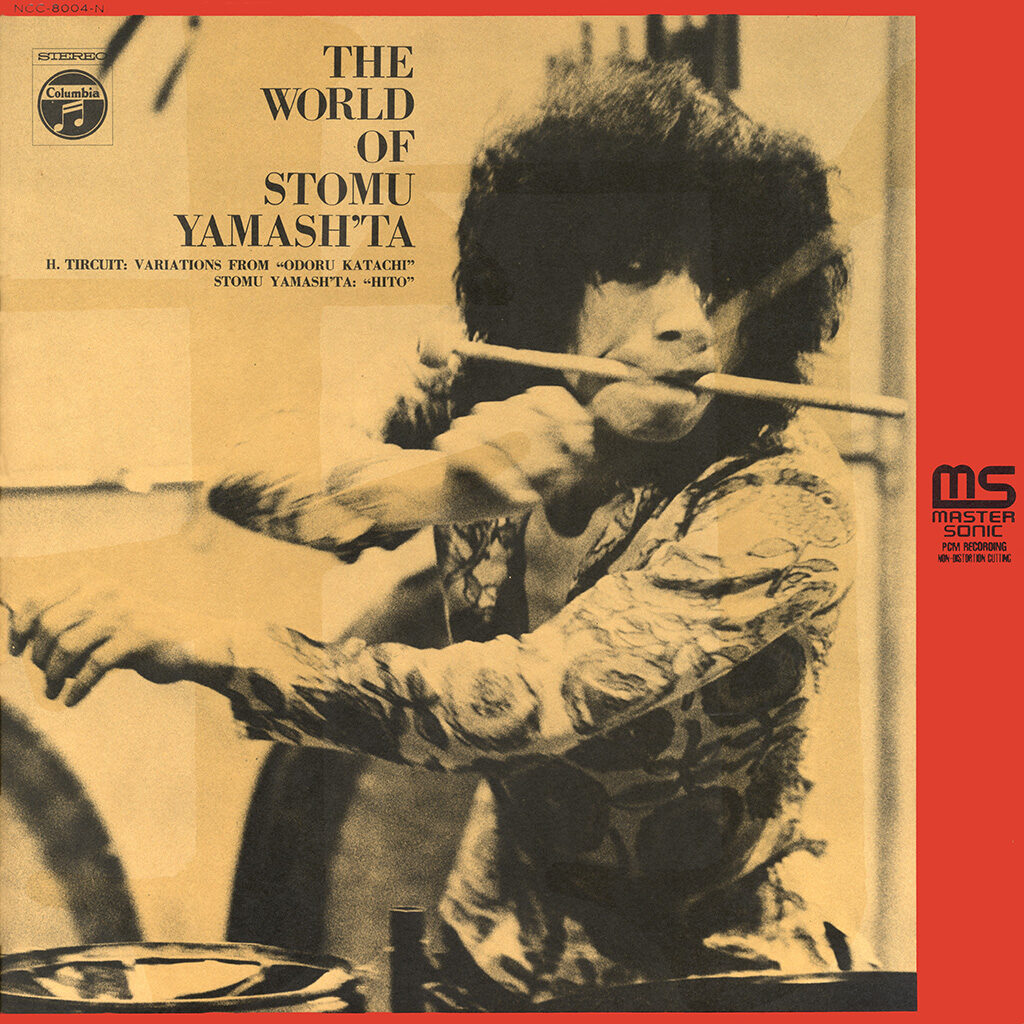

また、翌1971年1月には、この録音機を東京文化会館小ホールに持ち込み、ツトム・ヤマシタの演奏会を収録しました。この時点では録音機の改善と、オペレーターの慣れもあり、比較的順調にカッティングが完了、同年4月にPCM録音レコード第2弾として発売されました。

写真7 NCC-8004

ツトム・ヤマシタ「「打!」ツトム・ヤマシタの世界」(1971年4月)

ドロップアウトの発生は、状況により大振幅ノイズを生じさせ、レコードカッティング時にカッターヘッドを破壊してしまう可能性もあり、PCMでの再生は大変リスクもありました。一方で、音質に関しては非常に高い評価を得ていました。そこで、NHKより借用したPCM録音機の録音経験とカッティングに必要な機能なども盛り込み、以下のアナログレコード原盤制作用のPCMデジタルレコーダーへの要求仕様をまとめました。

- (1)ダイナミックレンジが広いこと:75dB以上

- (2)歪率が低いこと:0.1%以下(動作レベル時)

- (3)ワウ・フラッターが発生しないこと:測定限界以下

- (4)チャンネル間クロストークが発生しないこと:-80dB以下

- (5)広帯域で平坦な周波数特性であること:0~20kHzで偏差±0.5dB以下

- (6)4チャンネル以上の多チャンネルの録音再生ができること

- (7)チャンネルごとのデータコピーが可能であること

- (8)ハーフ・スピード・カッティングが可能であること

- (9)保存時の音質劣化が生じないこと

- (10)ゴースト等が発生しないこと

- (11)カッティング用のアドバンス信号を出力可能であること

- (12)編集が可能であること

これらの仕様を実現すべく、1970年10月にNHKと技術契約を結び、日本コロムビア株式会社の三鷹工場にて実用的なPCM録音機の開発に着手いたしました。

実用PCM録音機「DN-023R」の開発

まずは、高品質録音を目的としているので、記録する音声の周波数帯域、ダイナミックレンジ、歪特性などの検討が開始されました。帯域に関しては、20kHz程度が必要であり、ダイナミックレンジも、入出力に使用する他の音響機器とのバランスから75~80dBを目標としました。これらの信号を記録することを考えると、サンプリング周波数は40kHz以上、レコーダーとしてVTRを使用するため、NTSC方式の水平同期周波数15.75kHzの3倍、47.25kHzを用いることにしました。

また、75dBのダイナミックレンジ確保には13bitの符号化が必要になり、その特性を出すためには入力フィルタ、サンプルホールド等のS/Nも同様に必要になります。そこで、高速で高精度なA/D変換を行うために、帰還形の逐次比較方式を採用しました。

なお、1971年当時では13bitのA/D、D/Aコンバーターは市販されておらず、12bitのD/Aコンバーターに1bitをディスクリートで付加したA/D、D/Aを構築し、75dBのダイナミックレンジを実現しました。

また、4チャンネル再生も想定して8チャンネルの録音再生機能を実装、ミス検出や信号補間ができるようにパリティや位相検出ビットを追加、チャンネルの使い方によって、信頼性向上にもなる機能を搭載しました。

これらのデータを送るとなると、5.7Mbit/secという高い周波数が必要になりますが、加えて、手切り編集ができる機能、約1秒前の信号を再生するカッティング用のアドバンス信号生成、ハーフ・スピード・カッティング用の1/2スピード再生機能などを可能とする記録機を探したところ、放送局用の4ヘッドVTRにたどり着きます。当時、放送局用4ヘッドVTRは芝電機株式会社が製造していましたが、コロムビアと同時期に日立グループの一員となり、日立グループ内でVTRの改造もスタートしました。

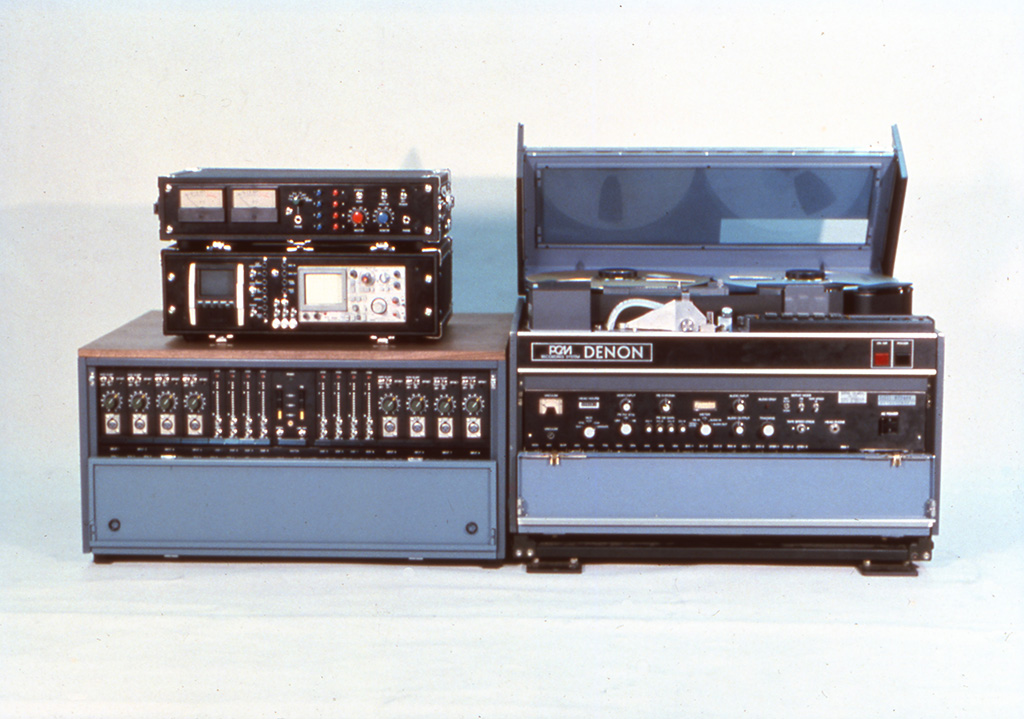

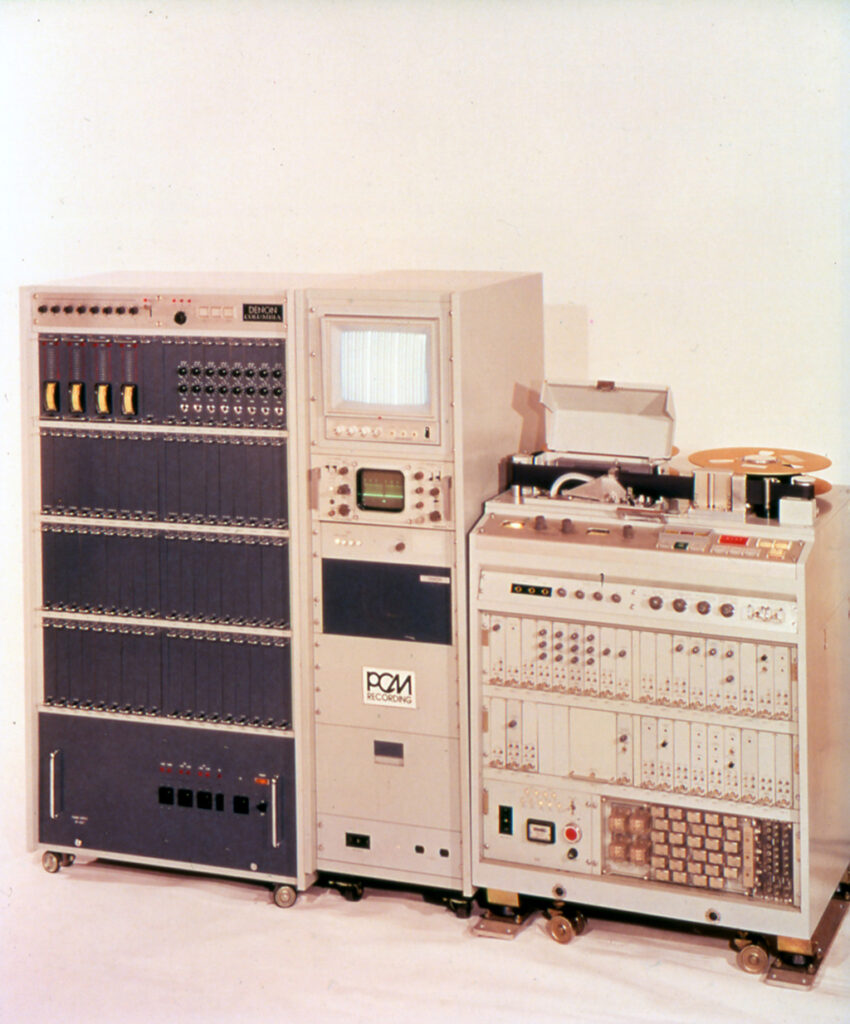

アナログ・テープレコーダーでできることは何でもできるようにするという、当時、必要とされる機能を可能な限り搭載した、ハイスペックPCM録音機は1972年3月に完成、DN-023Rと名付けられました。表1の特性に加え、8チャンネルの記録再生を可能としながら、手切り編集、カッティング用のアドバンス信号再生、ハーフスピード再生といった、後のデジタル録音機でも持っていない多くの特徴を有していました。

写真8 PCM Recorder DN-023R(1972年)

写真9 PCM記録用VTR

芝電気株式会社(現 株式会社国際電気)SV-7100

| 方式 | |

|---|---|

| 符号構成 | 13bit |

| クロック周波数 | 7.1825MHz |

| 音声サンプリング周波数 | 47.25kHz |

| 伝送波形 | 標準TV信号(NTSC、V同期信号は含まず) |

| 音声チャンネル | 8,4,2 |

| アドバンス信号記録 | 2チャンネル |

| 磁気テープ装置 | 4ヘッド ローバンドVTR |

| テープ速度 | 記録時 38cm/sec 再生時 38cm/sec、19cm/sec |

| 使用テープ | 2インチ幅ビデオテープ |

| ヘッド、テープ相対速度 | 40m/sec |

| 特性 | |

| 周波数特性 | 0~20kHz ±0.5dB(38cm/sec) 0~10kHz ±0.5dB(19cm/sec) |

| ダイナミックレンジ | 75dB以上 |

| 歪率 | 0.1%以下(動作レベル) |

| ワウ・フラッター | 測定限界以下 |

この世界初の実用的PCM録音機「DN-023R」は、同年8月21日に音楽専門家、報道陣に公開され、音楽業界に大きなインパクトを与えました。

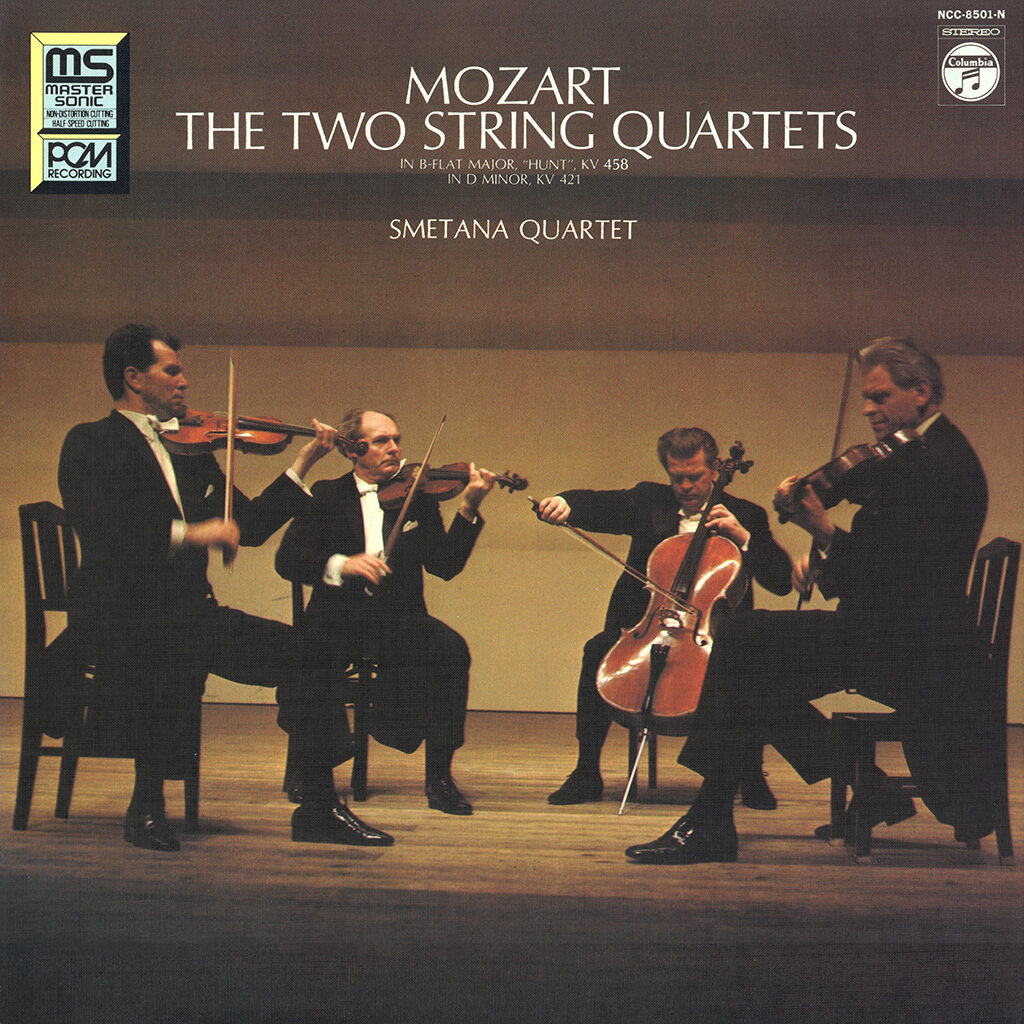

PCM録音レコードの制作

1972年3月に完成したDN-023Rは、すぐに録音現場に投入され、テストが開始されました。最初の録音は瀬上養之助とエキサイティングカンパニーによるラテン・パーカッションで、PCM録音とハーフ・スピード・カッティングの相乗効果により、従来のレコードを超える品質が確認できました。そこで、同年4月に、来日中のスメタナ弦楽四重奏団(チェコ)の演奏による、モーツァルトの弦楽四重奏曲「狩」他を、東京青山タワーホールで収録いたしました。

録音後には、収録テープの編集作業も行われました。これは、編集位置付近の2インチ磁気テープに揮発性の液体に溶かした磁性紛を塗布し、顕微鏡で記録トラックの位置を探って、記録トラックがつながる位置でテープを切断、薄いアルミのスプライシングテープで接着するという方法がとられました。

このように、世界最初の編集が可能な実用的PCM/デジタル録音機で録音し、アナログレコードに記録したPCM RECORDINGシリーズ全8タイトルが会社の創立記念日である1972年10月1日に発売されました。ここにコロムビアのデジタル録音の歴史がスタートしました。

写真10 NCC-8501-N スメタナ弦楽四重奏団

「モーツアルト作曲 弦楽四重奏曲第17番「狩」、第15番」

1972年10月)

PCMデジタル録音機の改善と現場実績

2号機の開発とヨーロッパ録音の開始

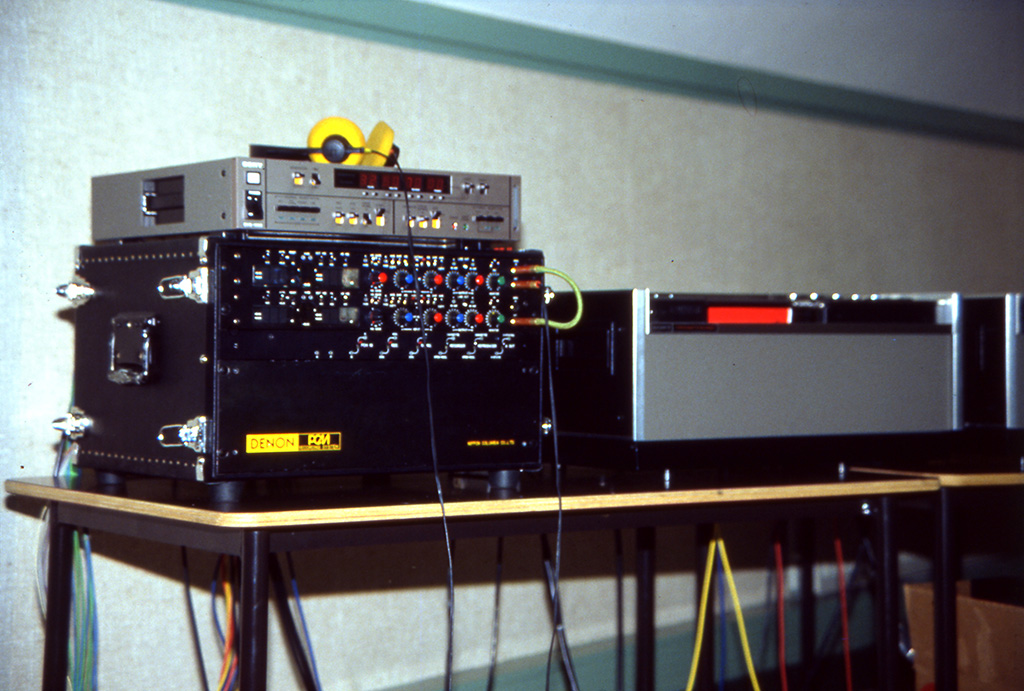

1972年に開発された第1号PCM録音機DN-023Rは、高速なAD/DAコンバーターを実装するために高精度なパーツ類を使用し、その記録機にも高価な性能の優れた4ヘッドVTRを用いたおかげで、録音機としては前述したレコードカッティングのための贅沢な仕様を満足することができていました。ですが、録音機が1台しかないこと、またクラシック録音のためには海外に録音機を持って行き、現地録音をしたいことなどから、次のPCM録音機第2号の開発に着手いたしました。

1号機は写真8の通り大型で、プロセッサー部だけでも約180kgであったため、まずは出張録音のために小型化、軽量化が進められました。

1974年7月、1号機とほぼ同じ仕様を持ちながら小型化を図った2号機「DN-023RA」が完成し、同年11月より第1次ヨーロッパPCM録音が始まりました。海外への運搬を考慮して小型堅牢な筐体にした結果、コンバーター部は150kgにしか軽量化できませんでしたが、VTRは1号機とおなじ2インチバーティカルスキャンヘッドを搭載した車載用に変更、250kgから100kgに大幅軽量化となりました。

それでも機材全体では録音用の諸機材、録音テープなどを含めると約1トンという、大がかりな空輸となりました。

パリ市内のリバン教会で、パイヤール室内管弦楽団によるモーツァルトの協奏交響曲他、その後、シュトゥットガルトでヘルムート・リリングのオルガンを録音しました。これらは翌1975年6月、PCMヨーロッパ録音シリーズ第1回として発売されます。

写真12 OX-7021-ND

フランソワ・パイヤール指揮 パイヤール室内管弦楽団

「J.S.バッハ「音楽の捧げもの」」(1975年6月)

第2次ヨーロッパ録音は同年5月から6月にかけて実施され、スメタナ四重奏団、スーク・トリオの録音など、チェコ・スプラフォンとの共同制作が始まりました。なお、当時、録音の多くは4チャンネルで行われており、高品質な4チャンネル再生にも対応できるマスターが残されました。また、曲中の編集が可能であったため、1976年の第4次ヨーロッパ録音まで、2号機は国内外で数多くの録音とレコード化に貢献しました。

3号機の開発とニューヨーク録音

2号機での録音を進めながら、ダイナミックレンジの拡大を目指して、アナログ段階でのエンファシスを導入する一方、編集の効率化を目指して、編集箇所にクロスフェードを付加する編集補正装置を開発しました。1977年1月、1、2号機と互換性を持ちながら14ビット化、エンファシスの効果により89dB以上のダイナミックレンジを達成したPCM第3号機「DN-034R」の開発に成功します。

この3号機は同年3月にパリで開催されたAESで発表、第5次、6次のヨーロッパ録音を行いました。

また、1977年11月には、3号機をアメリカ、ニューヨークに搬送し、ジャズ録音を実施しました。

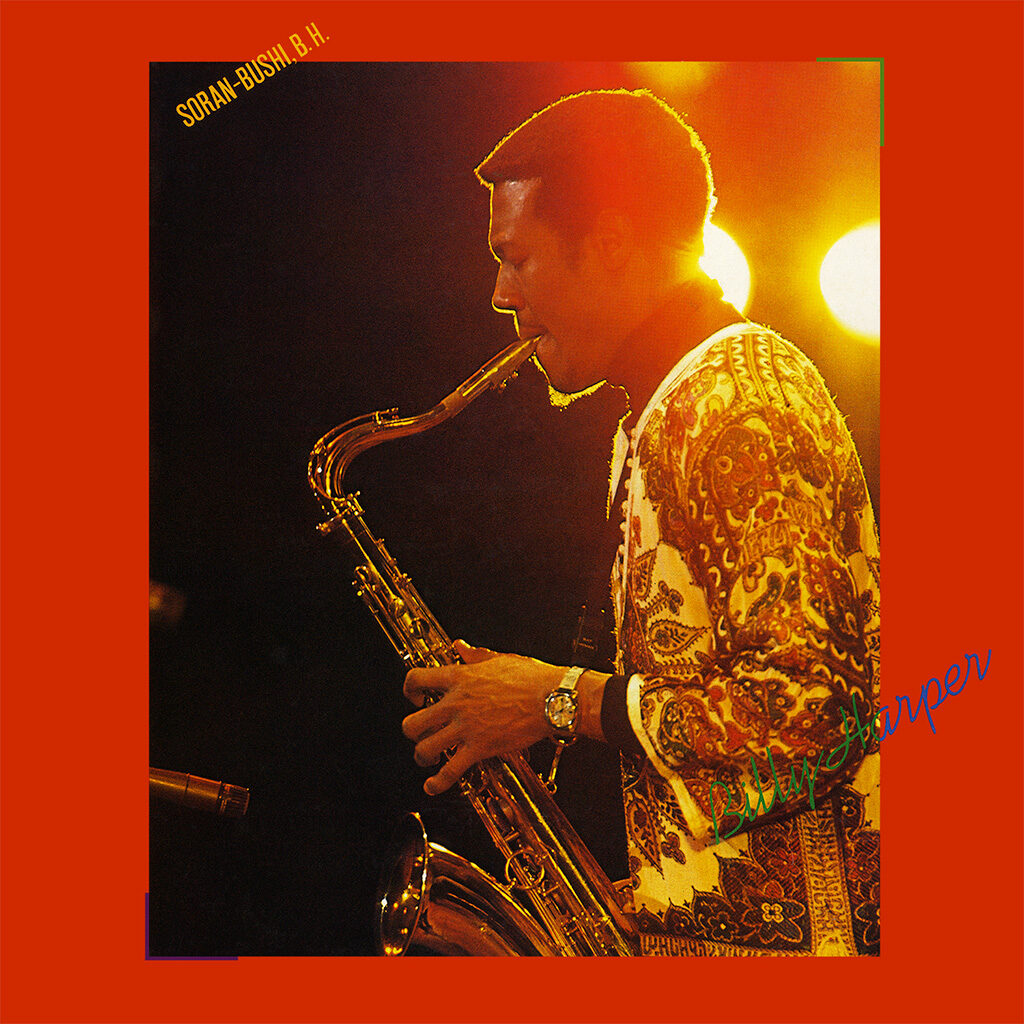

- YX-7522-ND 「Soran-Bushi, B.H.」 Billy Harper

- YX-7523-ND 「Alone Too Long」 Tommy Flanagan

- YX-7525-ND 「Lonesome Cat」 Kazumi Watanabe

他、短期間で数タイトル分の録音が行われ翌1978年4月から順次発売されました。

写真14 YX-7522-ND Billy Harper「Soran-Bushi, B.H.」(1978年4月)

これらの録音では、すべて8チャンネルのマルチトラック録音とダビングを行い、米国で最初の本格的なPCMデジタル録音として、1978年5月にビルボード誌のトレンド・セッター賞を受賞、同年10月にも第2回目のニューヨーク録音を実施しました。

なお、ここでご紹介したPCM録音機とそれらによって録音、制作されたアナログレコードは、2015年に国立科学博物館 産業技術史資料情報センターにて重要科学技術史資料(未来技術遺産)に、

- 第00198号【デジタル録音機とその制作レコード】

- 第00199号【可搬型PCM録音機(型式名:DENON DN-034R)】

として登録されています。[6]

その後、より高品質、小型化を図ったPCM録音機の開発を進め、1979年には16ビット4チャンネルの4号機「DN-035R」を開発します。新たな記録機としてU-matic VTRにも対応、エンファシスによって約100dBのダイナミックレンジを確保しました。この4号機はクラシック録音の主力録音機となり、1980年代に入ってもヨーロッパ録音で活躍し、数々の名演奏名録音を残しました。

1981年にはランダムアクセス型PCM編集機「DN-036ED」を開発、今ではあたりまえのように行われているPCMのノンリニア編集が可能になりました。データの記録には635MBの巨大なハードディスクユニットを使用、4chの入出力にも対応し、2ch(47.25kHz、16bit)の場合は46分の記録時間をとることができました。それまでは特定の手切り編集可能な録音機や、複数の録音機を使用して編集を行っていましたが、DN-036EDの導入によって、1サンプルの精度でデジタル編集することができるようになりました。

1982年10月1日に、日本コロムビアはCBSソニー、EPICソニーと同時に世界初のCDを発売いたしました。これはPCM録音機DN-023Rで録音、制作されたレコードが発売された1972年10月1日のちょうど10年後にあたります。この時に発売された10タイトルは全てPCM録音マスターから制作されており、この10年間のPCM録音・編集機開発の技術と、録音されたPCMマスター音源のストックが、世界初のタイミングでのCDリリースに大きく貢献しました。

1982年以降、レコード業界は一気にCD等のデジタルメディアの時代に変化していきました。コロムビアもこの流れに対応すべく、デジタル調整卓の開発と導入、1990年代後半には192kHz/24bitなどのハイサンプリングレートのPCMや、1bitΔΣコンバーターの開発と録音など、高品質化にも継続的に取り組んでいきました。2000年以降も音源アーカイブシステムや波形編集システムの開発、初期PCM音源のハイレゾ化技術開発など、技術開発によるスタジオ現場の下支えと作品制作を今日も続けています。

おわりに

1960年代後半にラジオやレコードなどのアナログ高音質化に向けた取り組みの中で、PCMデジタル方式の録音機が、世界に先駆けてNHKで開発され、将来性を見込んだ日本コロムビアが実運用していった経緯をご紹介いたしました。昨今、「デジタル」という言葉が広義で使用されるようになり、配信ビジネスそのものが「デジタル」と呼ばれることも増えていますが、本稿が音楽配信のメインフォーマットであるPCMデジタル方式と、PCMデジタル録音のスタート地点を再認識する機会となれば幸いです。

ここ数年のアナログレコードブームにより、弊社でもレコード制作の機会が増えていますが、1960年代に試行錯誤しPCM録音に至ったように、当時と同じ音質上の重要な要素が課題となり、同じように悩まされるケースが、今でも多々あります。今回、PCM録音機開発の経緯を調査するにつれ、当時の諸先輩方の先見性と音質改善への情熱をあらためて実感しております。

今まで培ってきた技術の継承に加えて、新たに必要とされる技術と今だからこそ導入できる技術を模索し続け、今後もより良い作品制作に向けたものづくりを次世代に引き継いでまいります。

謝辞

本稿を執筆するにあたり、貴重な資料のご提供およびご意見をいただきました日本コロムビアOBの高須昭彦氏、山本薫氏、高橋幸夫氏、斉藤徹氏に謝意を表します。

参考文献

- [1] コロムビア50年史編集委員会 コロムビア 五十年史日本コロムビア株式会社 1951 ↑

- [2] “アーカイブス編:ラジオの時代の貴重な資産” [オンライン] Available: https://www2.nhk.or.jp/archives/articles/?id=C0010305 [アクセス日: 6 3 2025] ↑

- [3] 穴澤健明 “アナログディスクレコード技術の系統化報告と現存資料の状況” 国立科学博物館技術の系統化調査報告2014 ↑

- [4] 中島平太郎 次世代オーディオに挑む いい音、心地よい音を求めて50年 株式会社風雲舎 1998 ↑ ↑ ↑

- [5] K. Hayashi “PCM STERO RECORDER” NHK LABORATORIES NOTE Serial No.134 March 1970 ↑

- [6] “2015年度登録「重要科学技術史資料(未来技術遺産)」” 国立科学博物館 [オンライン] Available: https://sts.kahaku.go.jp/material/2015.php [アクセス日: 13 3 2025] ↑

- [7] 伊藤毅、岡俊雄、高須昭彦、中島平太郎、林謙二 “PCM録音とその将来” テレビジョン学会誌 33 巻1号1979

- [8] 林英昭 “PCM録音システムの実際” 電子科学23(12) pp. 53-60, 12 1973

- [9] 高須昭彦、高橋幸夫、穴澤健明 “世界の中における日本からの展望” PROSOUND Vol 6 pp. 37-42, 3 1985

- [10] 穴澤健明 “デンオンPCM録音の技術的変遷と音質との関係について” PROFESSIONAL AUDIO pp. 81-87, 2 1981

- [11] 菅野沖彦、新忠篤、高橋幸夫 “録音の現場からみたCDの10年” STEREOSOUND pp. 228-233, AUTUMN 1992

執筆者プロフィール

- 冬木真吾(ふゆき しんご)

1998年、北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科修了。同年、日本コロムビア株式会社入社。以来、レコーディングスタジオ、マスタリングスタジオのメンテナンスの傍ら、オリジナルの波形編集システム、マスタリング関連ツールの開発、デジタルアーカイブシステムの構築などの業務に携わる。2015年 独自のハイレゾ化技術ORT Masteringを開発。現在、日本コロムビア スタジオ技術部長。趣味はドライブとサイクリングとピアノ。