- JASホーム

- JASジャーナル

- 日本オーディオ協会 創立70周年記念号

- メーカー開発者対談 デノン 酒田恵吾 × ヤマハ 熊谷邦洋

JASジャーナル目次

- 日本オーディオ協会 創立70周年記念号トップ

- 創立70周年を迎えて(小川理子)

- 創立70周年記念号について(末永信一)

- ハイレゾオーディオ発展の流れ(三浦孝仁)

- メーカー開発者対談 エソテリック 加藤徹也 × マランツ 尾形好宣

- ポータブル&ワイヤレスで楽しむハイレゾ(関英木)

- 普及・多様化が進んだハイレゾ音源の世界(山之内正)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(三浦孝仁)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(加藤徹也)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(尾形好宣)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(関英木)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(山之内正)

- アナログオーディオの10年を総括する(小原由夫)

- メーカー開発者対談 テクニクス 井谷哲也 × オーディオテクニカ 小泉洋介

- メーカー開発者対談 ラックスマン 長妻雅一 × アキュフェーズ 猪熊隆也

- 「ダイレクトカッティング」キング関口台スタジオ 高橋邦明インタビュー

- 「Lacquer Master Sound」ミキサーズラボ 内沼映二インタビュー

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(小原由夫)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(井谷哲也)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(小泉洋介)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(長妻雅一)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(猪熊隆也)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(高橋邦明)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(内沼映二)

- 加速するイマーシブオーディオ(麻倉怜士)

- メーカー開発者対談 デノン 酒田恵吾 × ヤマハ 熊谷邦洋

- BS8K放送の22.2マルチチャンネル音響(島㟢砂生)

- イマーシブオーディオ制作現場最前線 Xylomania Studio 古賀健一インタビュー

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(麻倉怜士)

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(酒田恵吾)

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(熊谷邦洋)

- 創立70周年記念鼎談(中島さち子/小林久/小川理子)

- 創立70周年を祝して(佐伯多門)

- 創立70周年に想う(校條亮治)

- 編集後記

- バックナンバー

日本オーディオ協会 創立70周年記念号2022autumn

『立体音響、飛躍の10年』

メーカー開発者対談

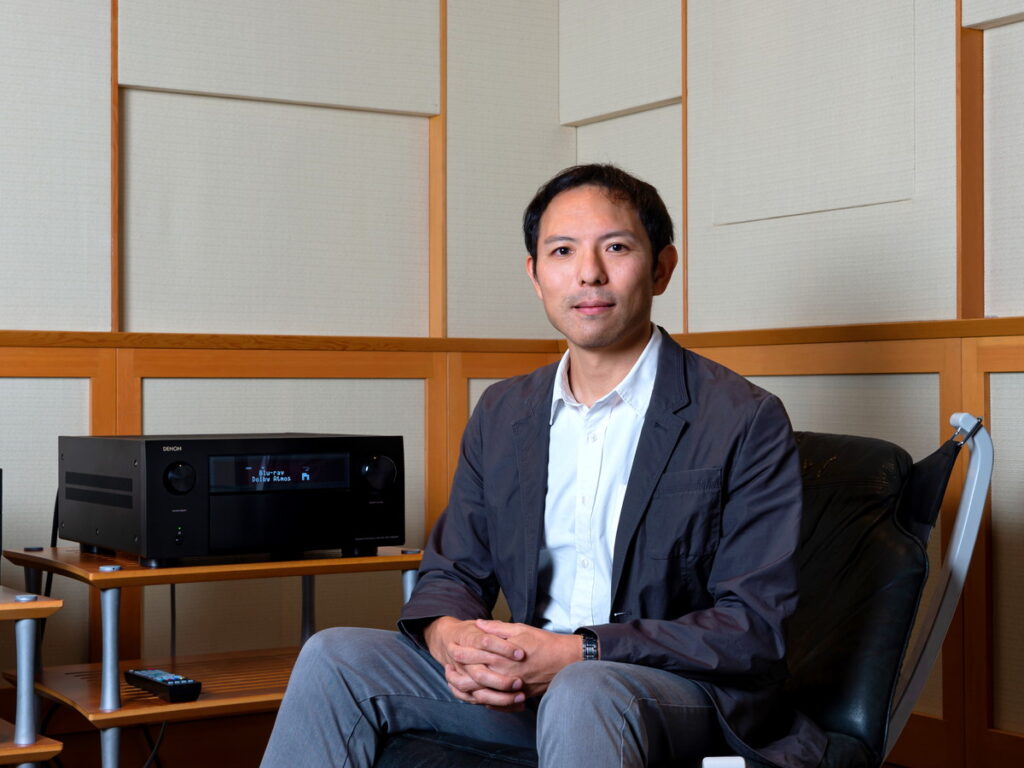

デノン 酒田恵吾 × ヤマハ 熊谷邦洋

立体音響の魅力を最大限に引き出すために。

ホームシアターの司令塔たるAVアンプにできること

この10年ほどの間に、映像コンテンツの音は二次元サラウンドから三次元サラウンド(立体音響)へと大きな進化を遂げた。そしてこの数年で、立体音響の波は音楽コンテンツにも及び、「空間オーディオ」という言葉が広く知られるようになっている。ここでは立体音響をホームシアター環境で十全に楽しむために欠かせないAVアンプを軸として、立体音響の飛躍の10年を振り返る。ステレオサウンド社のホームシアター視聴室にお越しいただいたのは、株式会社ディーアンドエムホールディングスでデノンブランドの製品開発を担当する酒田恵吾氏とヤマハ株式会社の熊谷邦洋氏のおふたり。国内AVアンプの進化をリードするデノンとヤマハの両ブランドは、いかに立体音響と向き合い、ノウハウを培ってきたのかを聞く。

――AVアンプの製品開発において、おふたりはともにDSP関連を担当されているとのことですが、本日は立体音響の普及したこの10年ほどを振り返っていただきながら、デノンとヤマハそれぞれの今後についてもお話をおうかがいしたいと思います。立体音響技術の始まりにはさまざまな考え方がありますが、そのひとつとして2010年10月開催のAES東京「Spatial Audio International Conference」でAuro Technorogiesが発表した「Auro-3D」が世界最初のデジタル立体音響技術だとする考え方があります。その後、2012年4月にDolby Labolatoriesが「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」規格を発表し、2013年に映画館での運用を開始。2014年にデノンとヤマハのほか、マランツ、パイオニア、オンキヨーから家庭用ドルビーアトモスに対応したAVアンプが発売されるに至っています。まずは当時の両ブランドの動きから教えてください。

酒田恵吾さん(以下、酒田):

デノンが初めて日本国内で発売したドルビーアトモス対応AVアンプは、2014年9月のAVR-X4100Wです。ただし、その2ヵ月前に海外市場ではAVR-X5200Wという製品を発売しており、こちらが世界初のドルビーアトモス対応家庭用AVアンプということになります。このAVR-X5200W開発のベースになっているのは、2012年発売のAVR-4520で、7.2ch構成にフロントハイト2chとフロントワイド2ch追加した、最大プロセッシングチャンネル数11.2chのトップエンドモデルでした。アナログ・デバイセズ社のSHARC DSPを3基搭載しており、開発当初は、この3基構成でドルビーアトモスへの対応を進めていました。しかし開発を進めていくうえで、思っていたよりもDSPのリソースをドルビーアトモスに割く必要があることがわかり、急遽DSPを追加して4基構成としました。

こういった紆余曲折があったAVR-X5200Wでしたが、なんとか納期に間に合わせることができたのは、国内の生産拠点である福島の白河工場(編註:株式会社ディーアンドエム 白河オーディオワークス)で設計から製造までを一貫して行なうことが可能だったからです。開発部門と製造部門の現場での密な連携がなければ、あのタイトなスケジュールのなかで世界初のドルビーアトモス対応家庭用AVアンプを世に出すことはできなかったと思います。

-

デノンブランドのAVアンプ(AVセンターとも呼ばれている)は世界各国で発売され、高い人気を博している。写真は、2014年海外市場向けにリリースされたAVR-X5200W。記念すべき世界初のドルビーアトモス対応家庭用AVアンプだ -

日本国内向け製品としては2014年のAVR-X4100Wがドルビーアトモス初対応となった。7chアンプ内蔵で、5.1chにオーバーヘッドスピーカー(天井や壁面に配置するスピーカー)を1組2本用いた「5.1.2」再生に対応。外部アンプを加えることで「5.1.4」や「7.1.2」などの再生も可能だ

熊谷邦洋さん(以下、熊谷):ヤマハの場合もデノンさんと同じ様な状態だったかと思います。初号機の開発は、まだサンプルとなる音源が何もなく、充分な情報もない状態からのスタートだったので、すべてにおいてシビアな決断を迫られる日々でした。ヤマハとしては2014年にRX-A3040/A2040をファームウェアアップデートの形でドルビーアトモスに対応させましたが、商品企画の段階から両機のドルビーアトモスへの対応は決まっていたので、実装した際にきちんと動作するDSPを積まなければならない。しかし、酒田さんのお話にもあったように、どの程度の処理量になるのか、どの程度の処理能力がDSPに必要なのかもよくわからない状況で、ハードウェアの決断を動かす前に行う必要がありました。より高速に動かせる DSP を開発いただいたりすることで、なんとか当初判断したハードウェアリソースにて実現することができました。

一方で、ヤマハではそれ以前からフロントプレゼンス/リアプレゼンスを使用して音場空間を創生する「CINEMA DSP」機能を長くご提案してきたので、チャンネル数が増えることに関する難題は特にありませんでした。CINEMA DSPのフロントプレゼンスやリアプレゼンスは基本的に壁面上部にスピーカーを取り付けることを想定しているのに対して、ドルビーアトモスは壁と天井であれば天井にスピーカーを取り付けることを奨めていますが、壁か天井かといった点に関しては早い段階で再生互換が可能だとわかっていたんです。

――ドルビーアトモス音声にCINEMA DSP処理を適用する掛け合わせ再生は、2015年発売のコントロールAVアンプ、CX-A5100で初めて実現しています。両者の掛け合わせは、具体的にいつ頃から構想されていたのでしょうか。

熊谷:RX-A3040/A2040を発売した直後から掛け合わせの検討を始めました。従来のCINEMA DSPでは、天井方向の音場もAVアンプで生成していたわけですが、ドルビーアトモスではこの方向からの音声データもあらかじめコンテンツに収録されています。そのデータをCINEMA DSPの音場創生にどのように取り込むのかで開発チームとしてはかなり苦労しました。締め切り直前までうまくいかず、ギリギリのスケジュールのなか、担当者達が丸一日スタジオにこもって試してもうまくいかない。ただ、メンバーが翌日出勤したときに、ふっとアイディアを思いついて試したらそれがうまくいった。それでなんとかCX-A5100に実装することができたんです。ヤマハとしてDTS:Xに初めて対応したのもCX-A5100でした。また、われわれとしましては、同年に世界初のドルビーアトモス対応サウンドバー、YSP-5600も発売していることも重要なポイントかと考えています。

酒田:ヤマハさんからCX-A5100が発売された時期のことはよく憶えています。ちなみに、デノンでは2016年にAVR-X7200W/WAがDTS:Xにアップデート対応、Auro-3D対応モデルは2014年海外市場で発売、2017年には日本初のAuro-3D対応モデルのAVR-X6400H/X4400Hを発売しています。

-

ヤマハ初のドルビーアトモス対応AVアンプが2014年に登場したRX-A3040(写真)とRX-A2040。ハイグレードAVアンプ製品群「AVENTAGE(アベンタージュ)」シリーズとして登場。ファームウェアアップデートでの対応となった。いずれも9chアンプ搭載機で、単体で「5.1.4」や「7.1.2」構成、外部アンプを加えて「7.1.4」再生に対応した -

ヤマハが2015年に送り出した世界初のドルビーアトモス対応サウンドバーYSP-5600。合計44個のユニットを使い、左右壁面および天井に音を反射させて、リアルな7.1.2構成の立体音響を実現する画期的なモデルだ。低音再生のため11cm口径のウーファーユニットも2基搭載している

――初めてドルビーアトモスを自社の製品で体験した日のことは憶えていらっしゃいますか?

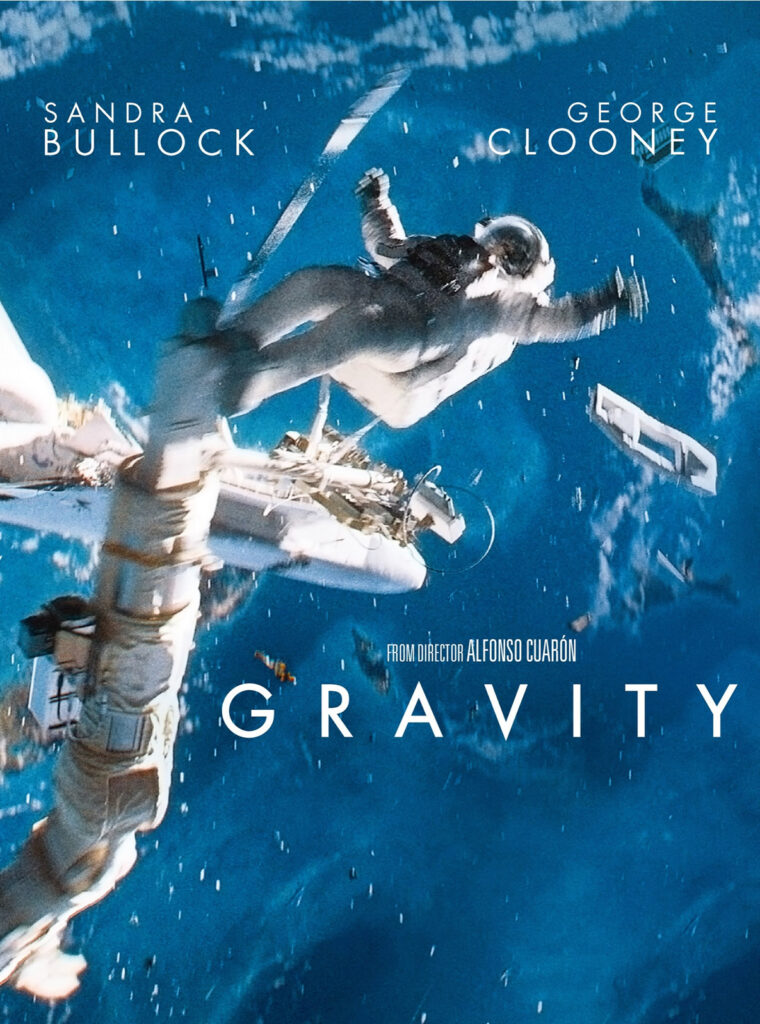

酒田:私は家庭用フォーマットのテイクオフに先立って劇場用音響としてひと足先に2013年末、『ゼロ・グラビティ』を体験していましたので、フォーマットそのものの凄さや可能性は自分なりに感じていました。その後、2014年だったかと思いますが、AVR-X5200Wの開発が終わり、関係者で「一度聴いてみよう」ということになったんです。川崎のディーアンドエム本社の視聴室で、とある映画作品の開発者向けドルビーアトモス音源を再生したところ、迫力ある雨音や雷音が頭上から聴こえるリアルさ、聴き手の上下左右をぐるりと旋回しながら落下する音像の移動感、あるいはハーフドーム状の空間でスムーズかつ立体的に音場がつながることなど、思わず息を呑みました。こうした音の再現はそれまでのホームシアターでのサラウンド再生では実現できなかった表現力で、新しい次元の立体音響だと実感できたんです。しかもその立体音響の世界をわれわれが作ったAVアンプで実現していることに感動したことを憶えています。

熊谷:わたくしが最初に自社の製品でドルビーアトモス音声を体験したのは、ドルビーラボラトリーズが制作したデモディスクの「Amaze」か「Leaf」だったと思います。事前にドルビーラボラトリーズで聴く機会がありましたが、それと比較しても確かに天井方向から音が聴こえて、これまでヤマハが取り組んできたCINEMA DSPとも親和性が高いことを改めて認識しながら視聴した記憶があります

――その後、デノンは2018年に13chアンプ搭載のAVC-X8500Hを発売しました。オーバーヘッドスピーカー6chを含む7.1.6構成のドルビーアトモス再生に対応するAVアンプを製造している国産メーカーは、現在もデノンと同じディーアンドエムのマランツのみとなります(編註:2020年に創立110周年記念モデルのAVC-A110、2021年にAVC-X8500HAを発売)。

酒田:AVC-X8500Hの開発を始めた時点で、イマーシブオーディオと呼ばれるドルビーアトモス、DTS:X、Auro-3Dなどの音声フォーマットはひと通り出揃った状態でした。コンテンツもある程度普及し、われわれの技術的なノウハウもそれなりに蓄積されてきたということで、ここでオーバーヘッドスピーカー6chを含むドルビーアトモスの再生に対応する製品を作っておきたいと考えたんです。かつてサラウンドが5.1chから7.1chに進化したように、立体音響も確かな進化の道を踏んでいくべきだと。とは言え、全チャンネル同一クオリティを目指すデノンとしましては、ひとつの筐体に13chのアンプを積みながら従来と変わらない信頼性、安定性を確保した製品の開発には苦労いたしましたし、わたくしが担当しているDSP関連でも、より信号処理能力の高いDSPデバイスを採用することでなんとか対応できました。

デノンではAVR-X4100W以降も数多くのドルビーアトモス対応AVアンプを発売。2018年には13chものアンプを内蔵するフラッグシップモデルAVC-X8500Hをリリースした。オーバーヘッドスピーカー6本を含む7.1.6構成のドルビーアトモス再生を1台で駆動できる驚異のモデルだ

X8500Hの内部構造。筐体中央前寄りに電源部を配置して、その左右を取り囲むようにパワーアンプ回路を収める。デジタル処理基板やアナログ処理基板なども大規模な回路規模であるが、それを考えると異例に整理されているともいえる。本機をベースに110周年記念モデルAVC-A110(2020年)や8K入力対応モデルAVC-X8500HA(2021年)も登場した

――一方で、ヤマハではドルビーアトモスとCINEMA DSPの掛け合わせを先のCX-A5100で実現させたのち、2018年にまったく新しい「SURROUND:AI」という技術が投入されています。「シーンごと」に最適な音場効果を創り出すという画期的なものです。

熊谷:はい。以前から「CINEMA DSPにはたくさんのプログラムがあるけれど、どれを使ったらいいのかわからない」という声はかなり以前からいただいていたのですが、直接的な開発のきっかけになったのはCX-A5100の発売後、ドルビーアトモスとCINEMA DSPの掛け合わせを担当したエンジニアが研究開発部門に異動したことでした。そこで彼が「AI(人工知能)を使って何かできるんじゃないか」と思い立ち、研究が始まったわけです。ドルビーアトモスとCINEMA DSPをどのように掛け合わせると効果的なのかを検証してきた彼の蓄積のすべてをAIに教え込んでいきました。開発のプロセスはきわめて人間的であり、彼を教師として鍛え上げて知識を吸収させました。極端にいえば「彼の教え子がそのまま入っている」と言っても過言ではありません。ひとりのエンジニアの知識、感性をすべてAIに置き換えているわけですから。その分、開発には膨大な時間がかかりました。

-

2015年にリリースされたのが、ヤマハのセパレートAVアンプのCX-A5200(左)とMX-A5200(右)のコンビ。CX-A5200は、ドルビーアトモス、DTS:X音声にヤマハが長年に渡って追求してきたCINEMA DSP処理の掛け合わせを実現。より高度な立体音響再生の構築を目指す -

CINEMA DSPは、多数の「再生モード」があらかじめプログラムされており、ユーザーが任意のモードを再生時に選ぶスタイルで使われてきた。それを再生中の音声に合わせてアンプ側が自動的に最適な音場効果を創り出す、という技術が「SURROUND:AI」。2018年発売の製品群から採用された。写真はそのうちの1台となるRX-A3080

――ここで、ステレオサウンド社に常設しているHiVi視聴室のリファレンス機器にデノンAVC-X8500HAとヤマハRX-A8Aをそれぞれ組み合わせ、映像コンテンツを再生してみました。まずはデノンAVC-X8500HAで、酒田さんにお持ちいただいたドルビーアトモス音声を収録したブルーレイ『ゼロ・グラビティ』とDTS:X音声を収録したUHDブルーレイ『ジュラシック・パーク』を再生しました。

酒田:先ほどお話ししたように、『ゼロ・グラビティ』は私が初めて体験したドルビーアトモス作品です。実はひさびさの視聴だったんですが、改めて再生すると上下左右に音がぐるぐると回転するところが印象的だっただけでなく、低域のダイナミックレンジも豊かだなと感じました。音の明瞭度が高いので、ひとつひとつの音がどこに位置するかが明確にわかるのも魅力です。終盤、地球に帰還した主人公が着陸ポッドの扉を開け、船内にどっと水が入ってくるシーンがあるのですが、水面が徐々にあがっていく様子が音としてしっかり表現され、「イマーシブオーディオ」と呼ばれる所以を改めて感じました。

熊谷:デノンさんのAVアンプで再生した2作品ですが、『ゼロ・グラビティ』は、とても柔らかい再生でしたね。ことさらドルビーアトモスであることを意識させずにスムーズに空間がつながっている音で、デリケートな空間再現が印象的でした。

酒田:『ジュラシック・パーク』は、中学生の頃に映画館で観た思い出深い作品です。もちろん当時の映画館には3次元立体音響などありませんでしたが、当時の印象が更新されるような再生でした。

熊谷:デノンさんのAVアンプを聴くと、音の迫力にいつも驚かされるのですが『ジュラシック・パーク』も低音の力強さなどにその持ち味が活かされていたと思います。

デノンAVC-X8500HA。彼らのAVアンプの最高峰で、オーバーヘッドスピーカーの6本の駆動に対応した、13chアンプを内蔵した大型モデルだ。今回は7.1.6構成という大規模なサラウンドスピーカーシステムを1台で鳴らした

ドルビーアトモスの威力を世に知らしめた大傑作『ゼロ・グラビティ』(2013年)。宇宙空間のまさに立体空間を舞台に、映像と完全にリンクして自由自在に展開される音響デザインは空前の仕上がりだ。なお本作のブルーレイはいくつかリリースされているが、「スペシャル・エディション」だけにドルビーアトモス音声が収録されている

ドルビーアトモスの威力を世に知らしめた大傑作『ゼロ・グラビティ』(2013年)。宇宙空間のまさに立体空間を舞台に、映像と完全にリンクして自由自在に展開される音響デザインは空前の仕上がりだ。なお本作のブルーレイはいくつかリリースされているが、「スペシャル・エディション」だけにドルビーアトモス音声が収録されている

スピルバーグ監督の傑作『ジュラシック・パーク』(1993年)。DTSの迫力音響が恐竜の凄さを実感させるが、2018年にリリースされたUHDブルーレイでは、立体音響DTS:Xにブラッシュアップ。立体的に、大迫力かつ緻密なサラウンドが展開される

スピルバーグ監督の傑作『ジュラシック・パーク』(1993年)。DTSの迫力音響が恐竜の凄さを実感させるが、2018年にリリースされたUHDブルーレイでは、立体音響DTS:Xにブラッシュアップ。立体的に、大迫力かつ緻密なサラウンドが展開される

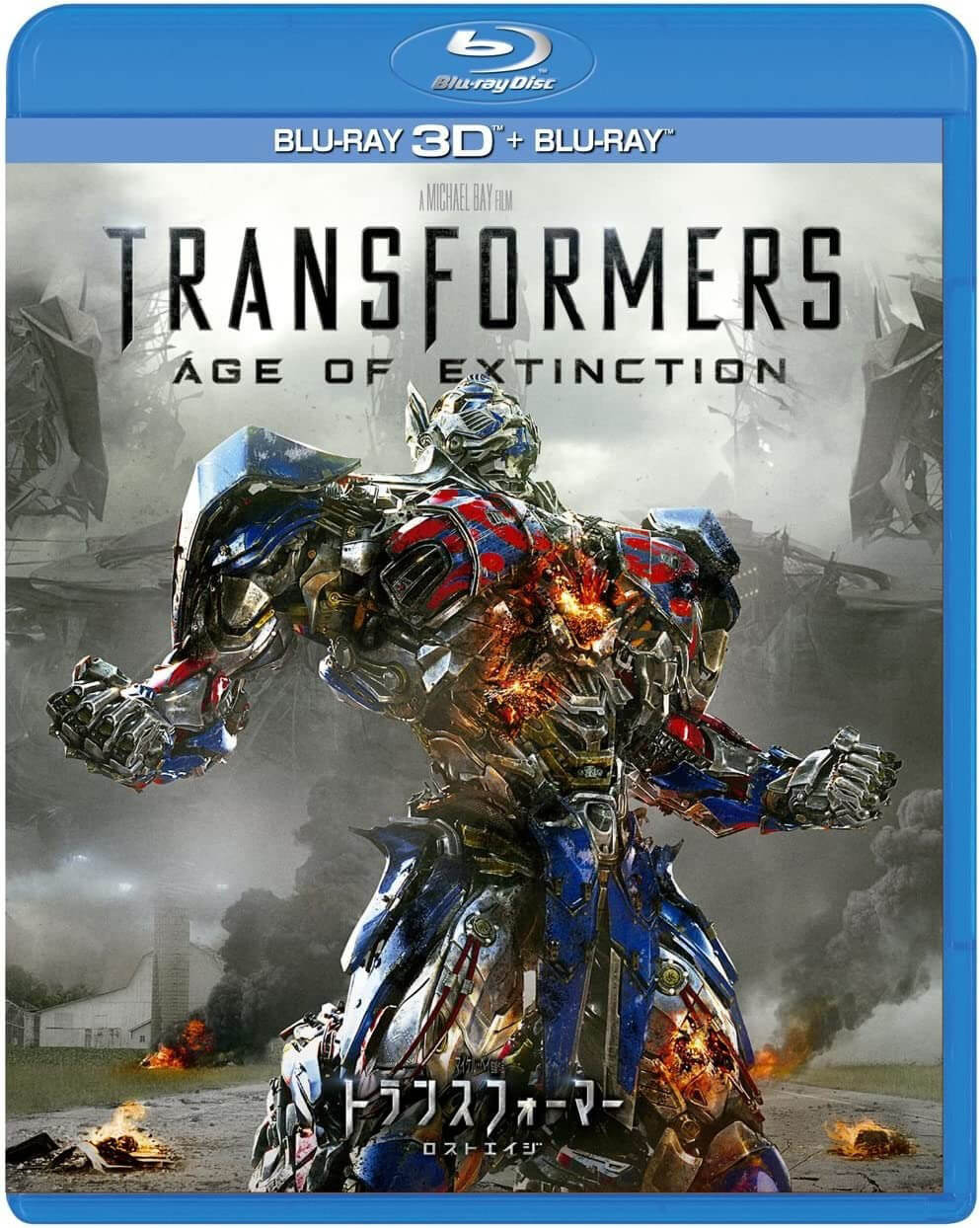

――次にAVアンプをヤマハRX-A8Aに替えて、熊谷さんにお持ちいただいたUHDブルーレイ『グレイテスト・ショーマン』とブルーレイ『トランスフォーマー/ロスト・エイジ』を再生しました。いずれもドルビーアトモス音声の作品で、「SURROUND:AI」をオンにしました。

熊谷:『グレイテスト・ショーマン』は、レベッカ・ファーガソンが「Never Enough」を歌うシーンを観ました。この作品を視聴する際は、ずばり「心が震えるかどうか」を判断の基準にしていますが、いまの再生は鳥肌が立つほどの素晴らしいものでした。歌唱が終わってからの会場に満ちた拍手などシーンの切り替わりに応じた、「SURROUND:AI」の効果もしっかり実感できましたね。

酒田:ありきたりな言葉ですが、歌い手が目の前で実際に歌っているかのようなリアリティを感じました。歌唱後に聴衆の拍手が広がるところなどは「おおっ」と感じさせるインパクトがありました。以前にあるデモの場で「SURROUND:AI」の効果を体験したことがありますが、音場効果が切り替わっていることをまったく感じさせない自然な再生で驚いた記憶があり、今日も同様に感じました。

ヤマハのAVアンプの現在の最高峰モデルRX-A8A。ドルビーアトモス、DTS:X、Auro-3Dのデコードが可能で、さらにCINEMA DSPの最新バージョン「SURROUND:AI」に対応。11chアンプ内蔵。2021年9月にリリースされた

熊谷:『トランスフォーマー ロスト・エイジ』は、過激な戦闘シーンが続きますが、これもまた「SURROUND:AI」による音場効果の切り替わりが自然に行なわれるかを確認するためによく視聴する作品です。戦闘機が前方から後方へ抜けていくシーンがキレ味よく再現されるかどうかなどがポイントなのですが、今日はとてもいい再生だったと思います。

ヒュー・ジャックマン主演、レベッカ・ファーガソン共演のミュージカル映画『グレイテスト・ショーマン』(2017年)は、内容はもちろん、素晴らしい映像美と優れた音響設計で人気の作品。今回はレベッカ・ファーガソン演じる歌姫ジョニー・リンドが「Never Enough」を熱唱する場面を再生した

ヒュー・ジャックマン主演、レベッカ・ファーガソン共演のミュージカル映画『グレイテスト・ショーマン』(2017年)は、内容はもちろん、素晴らしい映像美と優れた音響設計で人気の作品。今回はレベッカ・ファーガソン演じる歌姫ジョニー・リンドが「Never Enough」を熱唱する場面を再生した

ドルビーアトモス音声の音響的な効果を徹底的に活かした作品は案外と少ない。『トランスフォーマー ロスト・エイジ』(2014年)は、ドルビーアトモス音声が立ち上がったばかりの時期に製作された作品だが、これでもかというばかりにスリリングな音響設計が続く

ドルビーアトモス音声の音響的な効果を徹底的に活かした作品は案外と少ない。『トランスフォーマー ロスト・エイジ』(2014年)は、ドルビーアトモス音声が立ち上がったばかりの時期に製作された作品だが、これでもかというばかりにスリリングな音響設計が続く

――今日はドルビーアトモスに代表される立体音響について、おふたりにお話をうかがいましたが、最後に今後の展望などを教えてください。

酒田:つい数年前までは、映像コンテンツの再生と言えばブルーレイなどパッケージコンテンツが中心でした。しかしこの数年で視聴スタイルが多様化し、ネット動画のストリーミング再生が主流になりつつあります。ネット動画でもドルビーアトモスなどの立体音響に対応したコンテンツが多くなっていますから、そういった変化にも「伝統のオーディオマインドと先進のサラウンド技術の融合、それでもって、ストレートデコード、すなわち、ダビングステージの音の再現を目指す」という変わらないデノンAVアンプのポリシーで向き合っていきたいと思います。

一方で、音楽コンテンツの再生においても、ドルビーアトモスを使ったApple Musicの空間オーディオと呼ばれる音源、あるいはソニーさんが提案している360 Reality Audioなどの立体音響を使った音楽コンテンツが急速に増えています。わたくしもApple TV 4KとAVC-X8500HAを組み合わせて聴いた空間オーディオの音には大きな衝撃を受けているんです。「ストリーミングでこんなに凄い体験ができるのか」と。残念ながら、空間オーディオはいまのところ対応ヘッドホンやイヤホン、スマートスピーカーで聴かれるケースが大半で、AVアンプとリアルスピーカーシステムでここまで凄い音が聴けることを理解しているユーザーさんはとても少ないのが現状です。まずはその魅力を知ってもらえればと思っています。

熊谷:ヤマハとしては、AVアンプの仕様の面で言えば、まずはデノンさんのAVC-X8500HAなどと並ぶようなアンプ数の搭載を実現したときに CINEMA DSP や SURROUND:AI がどのような効果を発揮するのか、そこに注目しています。もちろん素の音にも自信は持っていますが、お客様の楽しみ方の選択肢としてのCINEMA DSP や SURROUND:AI などの効果も大事にしていきたいです。また、先ほど酒田さんがおっしゃったように、ストリーミングのニーズは今後も確実に増えていくでしょうから、そのなかでヤマハに何ができるのかをつねに考えています。音楽コンテンツの立体音響の対応についても同じ思いです。イヤホンやヘッドホンでも楽しめるかもしれないけれど、そのポテンシャルを最大限に引き出せるのはAVアンプを使ったリアルスピーカーでのサラウンド再生であるということを、まずは多くの方に知ってほしいですね。

――今日はありがとうございました。

取材は株式会社ステレオサウンド社内のホームシアター環境を整備した視聴室で実施した。AVアンプ以外の使用機材は次の通り。パナソニックDMR-ZR1(4Kレコーダー)、JVC DLA-V9R(プロジェクター)、キクチ グレースマット100(スクリーン)、モニターオーディオPL300II、PLC350II、PL200II、PL100II、イクリプスTD508MK3、TD725SWMK2(スピーカーシステム)