- JASホーム

- JASジャーナル

- 日本オーディオ協会 創立70周年記念号

- 普及・多様化が進んだハイレゾ音源の世界(山之内正)

JASジャーナル目次

- 日本オーディオ協会 創立70周年記念号トップ

- 創立70周年を迎えて(小川理子)

- 創立70周年記念号について(末永信一)

- ハイレゾオーディオ発展の流れ(三浦孝仁)

- メーカー開発者対談 エソテリック 加藤徹也 × マランツ 尾形好宣

- ポータブル&ワイヤレスで楽しむハイレゾ(関英木)

- 普及・多様化が進んだハイレゾ音源の世界(山之内正)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(三浦孝仁)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(加藤徹也)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(尾形好宣)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(関英木)

- 私が思うエポックなハイレゾ10作品(山之内正)

- アナログオーディオの10年を総括する(小原由夫)

- メーカー開発者対談 テクニクス 井谷哲也 × オーディオテクニカ 小泉洋介

- メーカー開発者対談 ラックスマン 長妻雅一 × アキュフェーズ 猪熊隆也

- 「ダイレクトカッティング」キング関口台スタジオ 高橋邦明インタビュー

- 「Lacquer Master Sound」ミキサーズラボ 内沼映二インタビュー

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(小原由夫)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(井谷哲也)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(小泉洋介)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(長妻雅一)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(猪熊隆也)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(高橋邦明)

- 私が思うエポックなアナログレコード10作(内沼映二)

- 加速するイマーシブオーディオ(麻倉怜士)

- メーカー開発者対談 デノン 酒田恵吾 × ヤマハ 熊谷邦洋

- BS8K放送の22.2マルチチャンネル音響(島㟢砂生)

- イマーシブオーディオ制作現場最前線 Xylomania Studio 古賀健一インタビュー

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(麻倉怜士)

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(酒田恵吾)

- 私が思うエポックな立体音響作品10作(熊谷邦洋)

- 創立70周年記念鼎談(中島さち子/小林久/小川理子)

- 創立70周年を祝して(佐伯多門)

- 創立70周年に想う(校條亮治)

- 編集後記

- バックナンバー

日本オーディオ協会 創立70周年記念号2022autumn

『ハイレゾ、発展の10年』

普及/多様化が進んだハイレゾ音源の世界

オーディオ評論家 山之内正

ハイレゾオーディオの進化と深化を支えた

デジタル音源流通の環境の変化をたどる

音楽メディアの変化が加速

21世紀を迎えると同時に音楽産業とオーディオ市場は激動の時代に入った。楽曲を入手する方法や再生機器の選択肢が広がり、音楽を楽しむスタイルに大きな変化の波が押し寄せる。そして、その変化はいまも進行中である。

劇的な変化の背景には主にふたつの要因がある。まずはCDが登場した1980年代以降、音源のデジタル化が急速に進んだこと。そして、1990年代に本格化したインターネットの普及がふたつ目の理由だ。ネットが音楽を取り巻く環境を一変させたのだ。

ネットでデータをやり取りできるということは、LPレコードやCDなど物理メディアを使わずに楽曲の販売・流通が可能になることを意味し、再生機器もメディアの形や容量に縛られないので設計の自由度が高まる。デジタル化とインターネットは音源と再生機器の両方に決定的な影響を及ぼしたのである。

モバイル型のデジタルオーディオプレーヤーはひと足早くディスクやテープからHDD(ハードディスクドライブ)、フラッシュメモリーへの移行が進み、現在は後者が主流になったが、さらにストリーミング再生に対応した製品の普及も加速している。ホームオーディオでは10年ほど前からNAS(ネットワーク・アタッチド・ストレージ)やミュージックサーバーを導入する音楽ファンが徐々に広がり、近年はストリーミングサービスのユーザーも着実に増えている。

日本国内でネットワークオーディオプレーヤーが普及し始めてから10年余り経つが、最近はアンプやディスクプレーヤーにもネットワーク機能を組み込む製品が増え、データ再生のハードルは一気に低くなった。海外に比べると時間がかかっているように見えるが、いったん普及が進めばその流れは確実に広がる。ストリーミングに軸を据えたネットワークオーディオ市場は今後も拡大し続けるとみて間違いないだろう。

リンのネットワークオーディオプレーヤーKLIMAX DS。2007年に本格ハイレゾ時代の幕を開いた銘機として名高い。その機能向上のアップデート、モデルチェンジを繰り返して進化。現在のバージョンは2021年4月登場のKLIMAX DSM/3(写真)となる

当時はDVD-ROMにハイレゾのWAVデータを記録したパッケージ版をリファレンス・レコーディングス(Reference Recordings)が販売したり、ビートルズのリマスター音源をUSBメモリーにFLACで収録するなど、物理メディアに音源をコピーして販売する例もあったが、どれもデータの複製作業に手間がかかり、メディアの流通という視点で見ると従来のCDと同様な工程とコストがかかる。

米国の高音質レーベルReference Recordingsは、インターネットを介してのデジタル音源ダウンロードサービスが普及する前に、176.4kHz/26ビットWAVデータを収めたDVD-ROMパッケージを「HRX」と名付けてリリース。DVD内のデータをHDDなどにコピーして再生する考え方を打ち出した

米国の高音質レーベルReference Recordingsは、インターネットを介してのデジタル音源ダウンロードサービスが普及する前に、176.4kHz/26ビットWAVデータを収めたDVD-ROMパッケージを「HRX」と名付けてリリース。DVD内のデータをHDDなどにコピーして再生する考え方を打ち出した

https://referencerecordings.com/format/hrx/

ビートルズの全オリジナルアルバムのリマスター盤が2009年に一挙リリースされた際に、発売された「The Beatles Stereo USB」。全226曲を44.1kHz/24ビット FLAC形式で16GバイトのUSBメモリーに収納。りんごの先端の枝(果梗、というらしい)部分がUSBメモリーになっている

ネット配信がハイレゾオーディオの主役に躍り出る

やはりハイレゾも主役はネット配信である。当初は通信速度がいまほど高速ではなかったが、それでもネット経由で好きなときに購入できる利便性が決め手となり、音楽配信への注目が一気に高まることになった。ハイレゾ音源に焦点を合わせた配信サービスといえば、アメリカの「HD Tracks」や日本の「e-onkyo music」、「mora」などが思い浮かぶが、いずれも2000年代半ば以降にサービスを本格化させた。これら主要な配信サイトはいまも継続してハイレゾ音源の配信事業を展開しており、高音質音源を手軽に入手できるサービスとして定着している。

2010年代にハイレゾ配信の普及が加速した背景として、著作権管理(DRM:Digital Rights Management)の課題が解消されたことに注目しておくべきだろう。CDはもともとコピー制限の対象外だったが、2000年代前半にパソコンによるリッピングや複製対策としてコピーコントロールCD(CCCD)を導入するレコード会社が相次ぎ、音源の管理が大きく制限されることになった。

CCCDはCD規格を満たしていなかったことや音質が劣化することが問題視され、2000年代半ばには姿を消す。その後、音楽配信で付加されていたDRMも順次見直しを迫られることになり、ハイレゾ音源の配信では基本的にDRMフリーの音源が主流を占めるようになった。それによって機器側の再生の制約が大幅になくなると同時に購入済み音源の管理やバックアップができるようになり、ネットワークオーディオの使い勝手は飛躍的に向上したのである。

ダウンロード購入できる音源のフォーマットが次第に広がり、マスターと同等かつデジタル録音の最先端に位置付けられる超高音質音源までリスナーが入手できるようになった意味は大きい。DXD(Digital eXtreme Definition)と呼ばれる384kHz/32ビットのPCM音源や11.2MHz超のDSD音源など、録音現場やマスタリングルームでしか聴けなかった最上流の音が家庭で楽しめる時代がくることを誰が予想していただろうか。

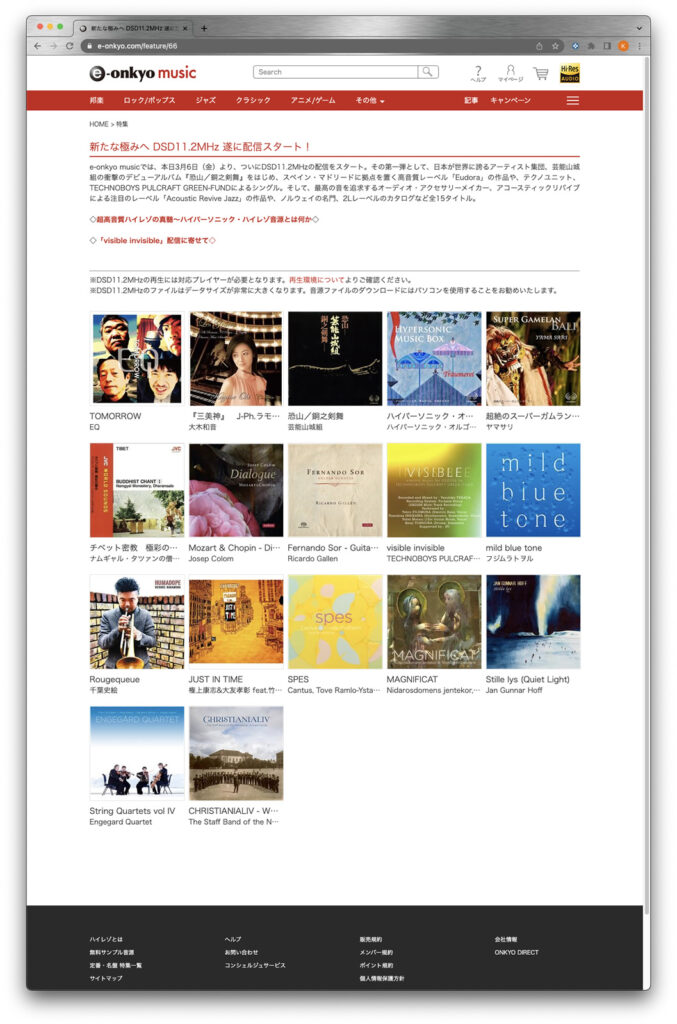

e-onkyo musicでは、2015年3月6日から11.2MHz DSDファイルの配信をスタート。CDの16倍、SACDの4倍もの情報量を備えた超高音質デジタルファイルが市販されたインパクトは強烈な印象を残した。『恐山/銅之剣舞 / 芸能山城組』など14作品での門出だった

e-onkyo musicでは、2015年3月6日から11.2MHz DSDファイルの配信をスタート。CDの16倍、SACDの4倍もの情報量を備えた超高音質デジタルファイルが市販されたインパクトは強烈な印象を残した。『恐山/銅之剣舞 / 芸能山城組』など14作品での門出だった

https://www.e-onkyo.com/feature/66

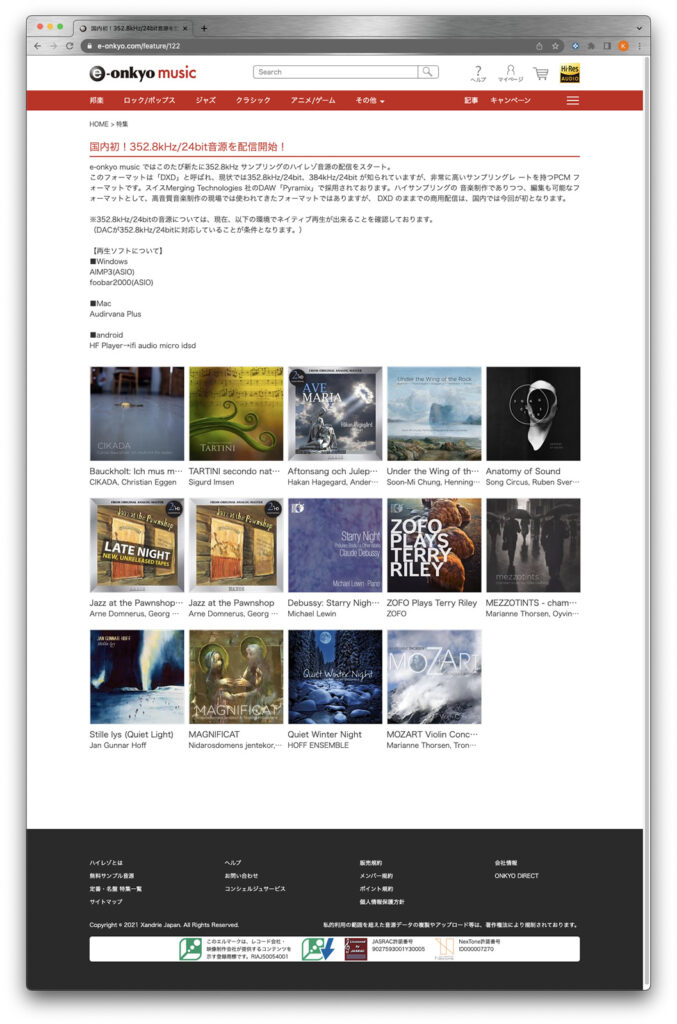

https://referencerecordings.com/format/hrx/ 11.2MHz DSD配信と歩みを合わせるかのように、352.8kHzサンプリングWAV/FLAC形式の音源がe-onkyo musicで2015年9月18日にスタート。このファイル形式は、DSD音源の編集を行なうために考案されたDXD形式と呼ばれるもので、規格としては最大384kHz/32ビットをサポートしている

11.2MHz DSD配信と歩みを合わせるかのように、352.8kHzサンプリングWAV/FLAC形式の音源がe-onkyo musicで2015年9月18日にスタート。このファイル形式は、DSD音源の編集を行なうために考案されたDXD形式と呼ばれるもので、規格としては最大384kHz/32ビットをサポートしている

https://www.e-onkyo.com/feature/122

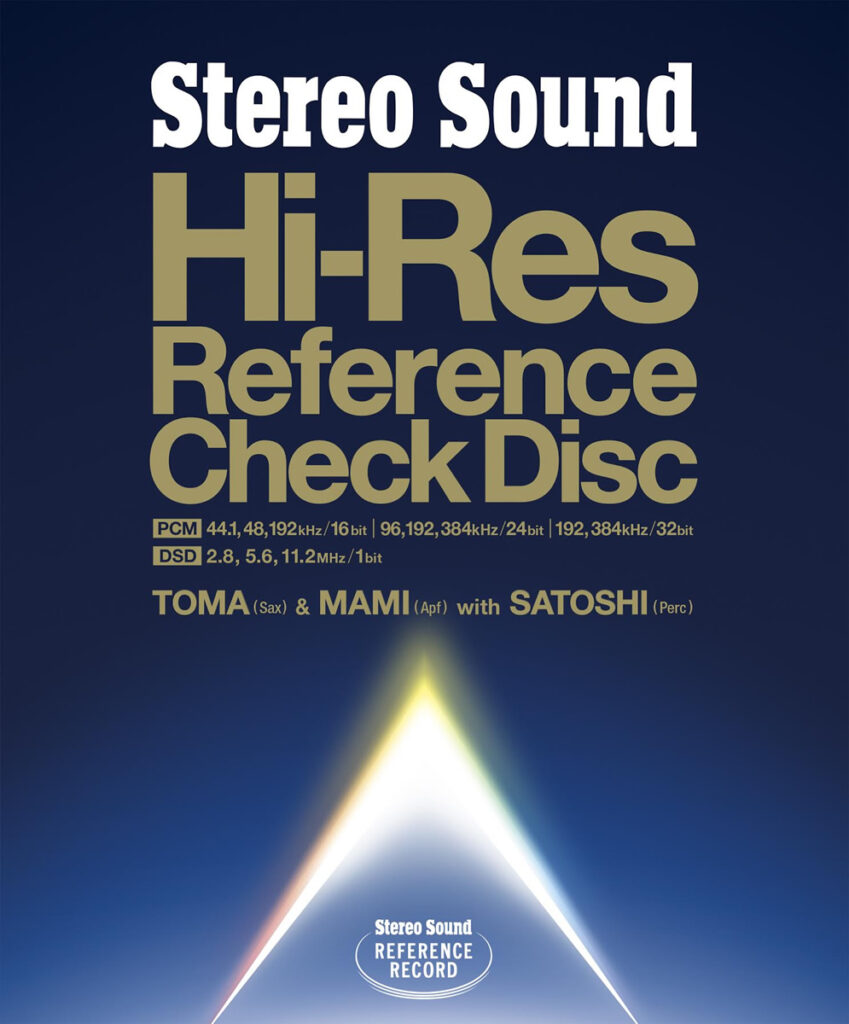

11.2MHz DSDや384kHz/32ビットなどのハイレートなハイレゾ音源は、オーディオ機器にとってはスムーズに再生すること自体のハードルが高いことも指摘された。オーディオ専門誌を出版するステレオサウンド社は、11.2MHz DSDや384kHz/32ビットを含む複数の形式を同一条件で収録したチェック音源『Stereo Sound Hi-Res Reference Check Disc』をBD−ROM形式でリリースした

11.2MHz DSDや384kHz/32ビットなどのハイレートなハイレゾ音源は、オーディオ機器にとってはスムーズに再生すること自体のハードルが高いことも指摘された。オーディオ専門誌を出版するステレオサウンド社は、11.2MHz DSDや384kHz/32ビットを含む複数の形式を同一条件で収録したチェック音源『Stereo Sound Hi-Res Reference Check Disc』をBD−ROM形式でリリースした

https://www.stereosound-store.jp/fs/ssstore/rs_bd/4571177051035

ネット配信の普及が進む一方で世界的にはCDの販売数は低迷が続き、レコード会社やレーベルの活動にも影響を及ぼすことになった。クラシックでは著名なオーケストラが相次いで自主レーベルを立ち上げ、自主制作音源を配信サイトを介して販売したり、独自に音源を販売するなど、積極的な活動を展開する例も多く見られる。既存のメジャーレーベルでは実現しにくい企画でも自主レーベルなら挑戦しやすい一面もあり、SACDの制作やハイレゾ音源の販売に積極的に取り組む自主レーベルも少なくない。その代表格というべきベルリン・フィル・レコーディングスやLSO Live(ロンドン交響楽団)は高音質音源の宝庫である。

世界最高峰のオーケストラのひとつ、独ベルリン・フィルは自らの演奏価値を最大限に高める動きを自主レーベルBERLINER PHILHARMONIKER RECORDINGS(ベルリン・フィル・レコーディンス)の設立という形で2014年からスタート。ファイルでの音源配信とともに豪華装丁のCD、SACD、LPなどを多彩に展開し、人気を博している

世界最高峰のオーケストラのひとつ、独ベルリン・フィルは自らの演奏価値を最大限に高める動きを自主レーベルBERLINER PHILHARMONIKER RECORDINGS(ベルリン・フィル・レコーディンス)の設立という形で2014年からスタート。ファイルでの音源配信とともに豪華装丁のCD、SACD、LPなどを多彩に展開し、人気を博している

https://www.kinginternational.co.jp/label/b/berliner-philharmoniker-recordings/ 英国の名門オーケストラ、ロンドン交響楽団も自主レーベル展開を行なっている。CDからSACD、アナログレコード、ハイレゾ音源ダウンロード、ブルーレイオーディオ、BDビデオなど多彩な形態で自らの演奏の魅力を広く訴求している

英国の名門オーケストラ、ロンドン交響楽団も自主レーベル展開を行なっている。CDからSACD、アナログレコード、ハイレゾ音源ダウンロード、ブルーレイオーディオ、BDビデオなど多彩な形態で自らの演奏の魅力を広く訴求している

https://lsolive.lso.co.uk/collections/all-products

便利さでは配信にかなわないが、物理メディアにハイレゾ音源を収録して販売する例は形を変えていまも存在する。大容量メディアの代表ともいえるブルーレイにハイレゾ音源を収録する「ブルーレイオーディオ」、独自コーデックでハイレゾ音源のサイズを縮小してCDに記録する「MQA-CD」など、特にディスクメディアの形態でハイレゾ音源を販売する例がおなじみだ。ダウンロードやストリーミングとは異なり通信環境の影響を受けずに入手できることや、パソコンやネットワークを使わなくても再生できる手軽さなど、物理メディアならではの長所に加え、ハイレゾオーディオの裾野を広げる役割も果たしている。特にMQA-CDはディスクになじみのある音楽ファンが多い日本市場において一定の支持を得ているようだ。

2006年にビデオメディアとしてブルーレイ(Blu-ray Disc)が登場、そこにハイレゾデータを収めた「ブルーレイオーディオ」も生まれている。DVDオーディオのブルーレイ版的な位置づけではあるが、メディア規格としてはブルーレイで同一という点が独自規格だったDVDオーディオとは異なる。写真は『アイ・イン・ザ・スカイ/アラン・パーソンズ・プロジェクト』で96kHz/24ビットの2chと5.1ch音源を収録。後者は2019年のグラミーの最優秀サラウンドアルバム賞を受賞

ハイレゾ音源の波及効果

ハイレゾ音源の普及はオーディオ機器の開発にも影響を及ぼし続けている。ネットワークプレーヤーなど再生機器はもちろんのこと、再生帯域やダイナミックレンジの拡大を受けてアンプやスピーカーの基本設計も見直す必要があるためだ。もちろん音楽ソフトの世代交代がオーディオ機器の設計に影響を与える例は今回が初めてではなく、長いオーディオの歴史のなかで何度か経験を重ねている。デジタル時代に限ってもCDやSACDが登場した節目で重要な変化が起きたが、ハイレゾ音源はそれら過去の例と比べても本質的に異なる影響を及ぼすことになった。

信号伝送のデジタル化とネットワーク接続がもたらす変化には特に重要な意味がある。ネットワークやパソコンを経由する信号伝送のためにLAN(Local Area Network)やUSB(Universal Serial Bus)など新たなデジタルインターフェイスが不可欠になったが、いずれもこれまでのオーディオ機器には不要なもので、ハイファイ機器としての設計を一から構築する必要があった。

ネットワークを使った音楽再生では、選曲や基本操作をスマホやタブレットなど外部の端末に委ねるため、それらネットワーク端末と連携する仕組みやプロトコルにも対応する必要がある。さらに、既存のCD/SACDプレーヤーでは扱うことのなかったフォーマットに対応するためにD/A(Digital to Analog)コンバーターと周辺回路も新たに設計しなければならない。基本性能の見直しと機能の拡張はいまも続いており、今後もしばらく変化の波が収まることはなさそうだ。ハイレゾは音楽産業だけでなくオーディオ機器の進化にも重要な役割を演じることになったのである。

ストリーミングサービスのロスレス・ハイレゾ対応が加速

ハイレゾオーディオの普及を牽引したのはダウンロード型の高音質音楽配信だが、そこにさらなる変化の波が押し寄せる。ネット上のサーバーからリアルタイムで音楽を再生するストリーミング(Streaming)配信サービスの台頭だ。

ストリーミング配信は手元にデータを保有しておく必要がなく、聴きたいときにオンラインで再生できるため、選曲しやすさなど使い勝手が一気に向上する。個人の音楽ライブラリー用の大容量ストレージも不要で、安定したネット環境さえあれば好きな曲を自由に楽しむことができるのも大きな魅力だ。さらに、多くのサービスで毎月千円前後の料金を支払うことでサーバー上のすべての音源が聴き放題になる定額制(サブスクリプション/Subscription)を実現している点に最大の特徴がある。アルバムや曲単位でその都度購入するダウンロード方式に比べて料金が割安になり、音楽をたくさん聴く人ほどメリットが大きい。

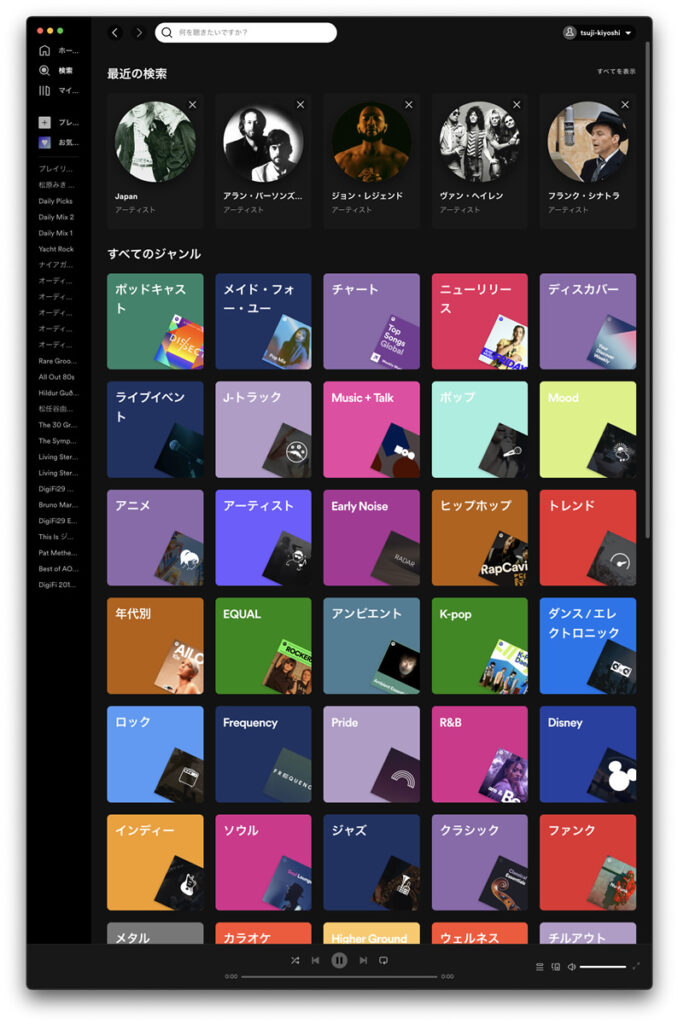

いっぽう、ストリーミングサービスにも課題はある。最大の問題は圧縮オーディオならではの音質劣化を無視できないことで、特にホームオーディオの本格的なシステムでの鑑賞には適していない。人気の高いサービスのひとつであるSpotify(スポティファイ)をはじめとして、いまもロッシー圧縮方式(詳細は後述)の音源を使い続けるストリーミングサービスが少なくないが、いずれもハイファイリスナーの支持はあまり広がっていないようにみえる。

2008年にサービスを開始したスウェーデンの音楽配信サービスSpotify。2021年7月時点で3億6500万人ものユーザーを抱える世界最大の定額制音楽配信サービス。日本では2016年9月にサービス開始。優れた操作性と巧みなリコメンド機能などを備えているが、音質は情報損失を伴うロッシー圧縮となる。2021年2月にロスレス音源配信に対応した「Spotify HiFi」を2021年後半に提供開始とアナウンスしたが、2022年9月末時点で、未対応の状態だ

2008年にサービスを開始したスウェーデンの音楽配信サービスSpotify。2021年7月時点で3億6500万人ものユーザーを抱える世界最大の定額制音楽配信サービス。日本では2016年9月にサービス開始。優れた操作性と巧みなリコメンド機能などを備えているが、音質は情報損失を伴うロッシー圧縮となる。2021年2月にロスレス音源配信に対応した「Spotify HiFi」を2021年後半に提供開始とアナウンスしたが、2022年9月末時点で、未対応の状態だ

https://open.spotify.com/

そんななかでロスレス圧縮方式やハイレゾでの配信をいちはやく手がけたTIDAL(タイダル)、Qobuz(クーバス)など欧州発の高音質ストリーミングは別格というべき存在だ。利用料金は他のストリーミングサービスに比べて高めだが、再生音のクォリティはCD同等またはそれ以上。どちらのサービスもハイレゾ相当の音源を多数用意しており、再生機器が対応していればCDを上回る音質で聴き放題の環境が手に入る。残念ながら両者ともに日本では正式にはサービスを開始していないが、参入の準備を進めているようなので期待が高まる。

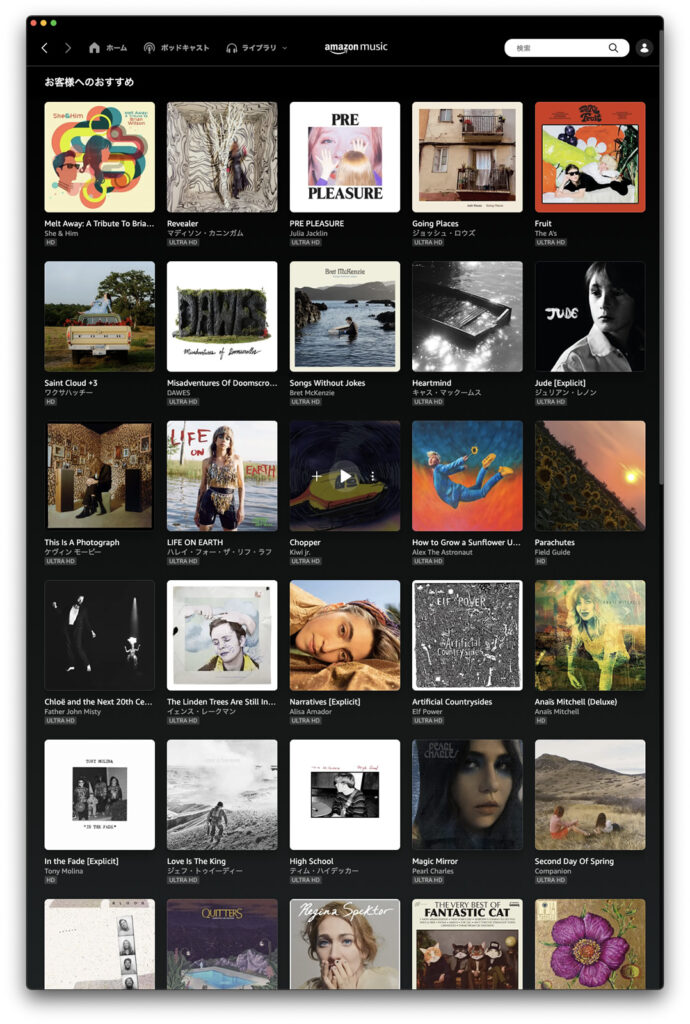

ストリーミングをめぐる近年最大のニュースは、2019年に大手の配信サービスが高音質ストリーミングを本格的にスタートさせたことだ。まずは「Amazon Music HD」(アマゾン・ミュージック・エッチディー)、そして「mora qualitas」(モーラ・クオリタス)がハイレゾの定額制ストリーミングを立ち上げ、翌年には「Apple Music」(アップルミュージック)もロスレスとハイレゾ音源の配信に踏み切った。いずれもすべての曲がハイレゾというわけではなく、一部の音源に限られるとはいえ、従来と大きく変わらない千円前後の料金で高音質音源を好きなだけ聴けるようになったことのインパクトは強力だ。それまで躊躇していたオーディオファンが導入を検討し始めるなど、ストリーミングに関心を寄せるリスナーが増えているのもうなずける。

複数のストリーミング配信が登場すると各サービスの間で競争が激化し、価格や機能を競う場面が増えてくる。Amazon MusicとApple Musicが短期間のうちに料金の値下げや空間オーディオの導入を繰り返しているのはその現れである。ユーザーにとっては歓迎すべき点もある一方で、再生環境の充実など重要なタスクが後回しにならないかなど懸念もある。今後も海外勢を中心に複数のサービスの参入が見込まれるため、この分野はますます激しい競争にさらされることになりそうだ。

ネット通販大手のAmazonの音楽配信サービス「Amazon Music」が2019年9月にロスレスおよびハイレゾ配信に対応した「Amazon Music HD」に進化。最高192kHz/24ビット音源の定額配信を日本を含む世界各国でスタート。当初月額¥1,780だったが、2021年6月9日に月額¥980の「Amazon Music Unlimited」会員でも追加料金なしで提供するとし、実質的な値下げを行なった

ネット通販大手のAmazonの音楽配信サービス「Amazon Music」が2019年9月にロスレスおよびハイレゾ配信に対応した「Amazon Music HD」に進化。最高192kHz/24ビット音源の定額配信を日本を含む世界各国でスタート。当初月額¥1,780だったが、2021年6月9日に月額¥980の「Amazon Music Unlimited」会員でも追加料金なしで提供するとし、実質的な値下げを行なった iTunes Music StoreとiPod、そしてiPhoneで、デジタル音源再生の普及に大きな役割を果たしたAppleも定額ストリーミングサービスApple Musicを2015年6月に開始。さらに2021年6月には、価格据え置きでロスレス/ハイレゾ配信に対応した。ファイル形式はApple Losslessを採用している

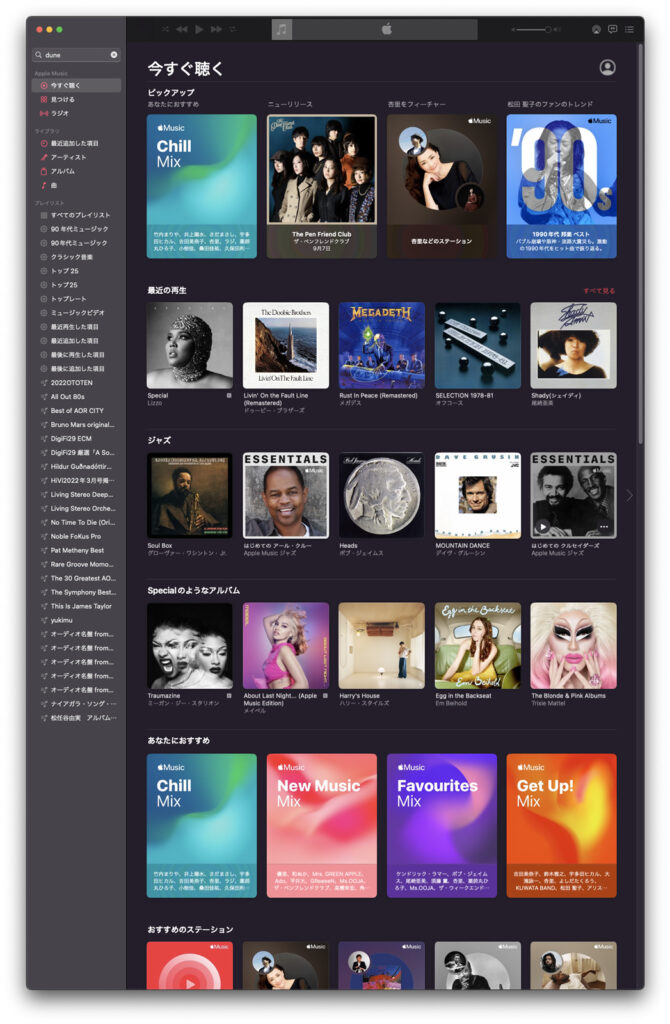

iTunes Music StoreとiPod、そしてiPhoneで、デジタル音源再生の普及に大きな役割を果たしたAppleも定額ストリーミングサービスApple Musicを2015年6月に開始。さらに2021年6月には、価格据え置きでロスレス/ハイレゾ配信に対応した。ファイル形式はApple Losslessを採用している

ストリーミング配信の課題

利点が多いように見えるストリーミング配信だが、いくつか未解決の課題が残っている。最大の課題とされた音質については、従来の非可逆圧縮(ロッシー圧縮)ではなく、FLACなどを用いたロスレス圧縮コーデックを採用する高音質サービスが登場したことによって、音質劣化のない再生が原理的には可能となり、基本的な問題は解決した。同じ音源でも配信サービスによってサンプリング周波数が異なる場合があるなど、いくつか課題は残っているが、音質劣化を伴なう定額制配信サービスに比べると音質は確実に向上しているため、音質が普及のネックになる心配はほぼ解消されたと言っていいだろう。

再生機器側の対応に時間がかかっていることは今後の解決が強く望まれる課題のひとつで、特にハイファイコンポーネント側の対応は早期の改善が求められている。ネットワークプレーヤーならどれでもストリーミングサービスを再生できるわけではなく、対応をうたっている製品でも選曲など使い勝手に課題があるケースが多い。サービスや製品ごとに対応の有無に差があるとネットワークオーディオの普及が結果的に足踏み状態になるので、サービス事業者とメーカーは対応をできるだけ急いで欲しい。

手元にデータが残らないストリーミングサービスならではの不安要素も払拭できない。たとえば、これまで普通に聴くことができた音源が、契約問題などを理由にある日突然アクセスできなくなることがある。さらに、ストリーミング配信自体がサービスを停止してしまうケースにも実際に遭遇した。定額制配信サービスでは高音質を実現していたmora qualitasもそのひとつで、サービス開始から2年半ほどで停止を余儀なくされてしまったのだ。定額制音楽配信の契約リスナーは個人のプレイリストという形でユーザーの情報を蓄積しているので、特定のサービスが使えなくなることで大きな影響を被ることになる。CDやダウンロード型の音楽配信とは異なるストリーミング配信特有のリスクが存在することをリスナーはつねに意識しておく必要がありそうだ。

2019年11月25日にスタートした「mora qualitas」は、ソニー・ミュージックエンタテインメントが高音質にこだわったサービスとしてローンチ。月額¥1,980で最高96kHz/24ビットFLACの音源が聴き放題で楽しめた。2022年3月29日でサービスを終了した

今後への期待

ハイレゾ音源が登場した2000年代半ばまでは再生方法やファイルフォーマットの優劣が議論になることが多かったが、複数のプラットフォームでハイレゾの普及が進んだ現在は、純粋に高音質音源としての価値をどう評価するかに興味の中心が移ってきたように思う。ハイレゾだから良いというわけではなく、録音として具体的にどんな長所があるのかが問われているということだ。ハイレゾは以前のように特別なものではなく、高音質音源として広く認知される存在になったのだ。

フォーマットやスペックも依然として重要なテーマのひとつだが、その優劣を論じることよりも優先すべきものが他にあるという認識も共有すべきだろう。たとえば、アナログ録音やCD初期のマスターを現代の技術でハイレゾ化することもそのひとつだ。適切なリマスタリングによってオリジナルの長所が蘇ると期待される音源はまだたくさん残っているはずだ。マスターの劣化が進む前に取り組むべき作業を先延ばしする理由は見当たらない。

ストリーミング配信が世界規模で拡大を続けているが、日本国内で利用できるのは超大手が手がけるサービスに限られている。それらの汎用サービスがロスレス・ハイレゾを含む高音質配信に参入したのは歓迎すべきことだが、音質と使い勝手の改善を一歩先に進めるためには、より柔軟なサービスに進化することも必要だろう。TIDALやQobuzに代表されるハイファイ志向の強い高音質ストリーミングが国内でも利用できるようになれば、リスナーの幅が広がり、よりグレードの高い音を求めるオーディオファンにも支持が広がるはずだ。

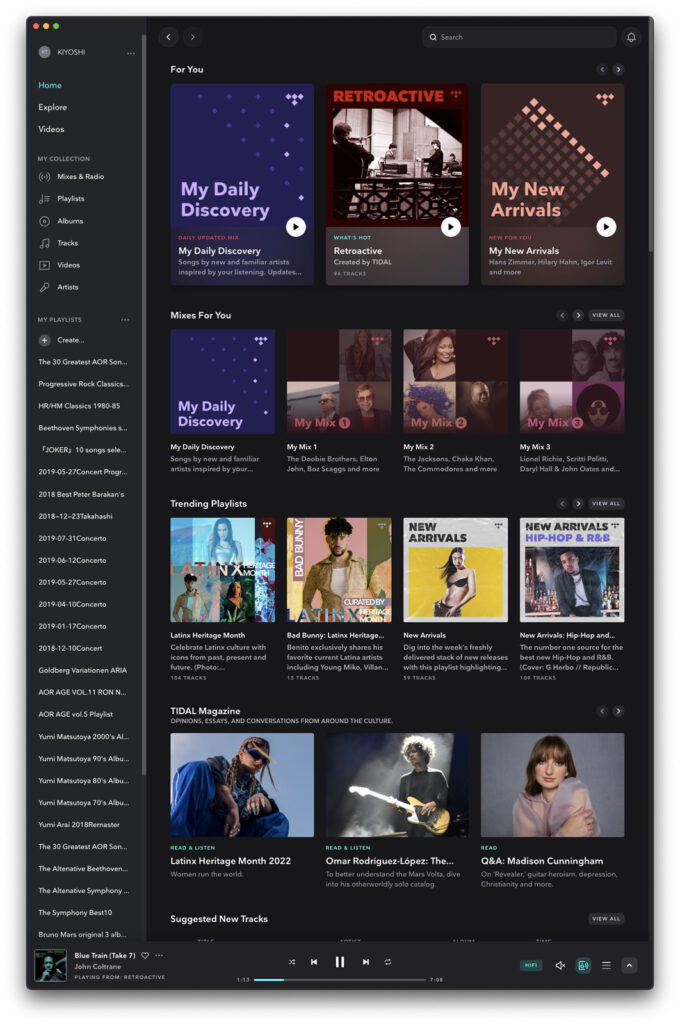

TIDALは2014年にノルウェーのAsprioがスタートさせた音楽配信サービス。2016年にはCD同等の44.1kHz/16ビットのロスレス音源の、2017年にはMQA方式のハイレゾ音源配信に対応した。リンなどのネットワークプレーヤーとの連携が可能で欧米を中心にファンが増えている。日本でもスタートする噂が2021年あたりから高まっているが、現時点では未サービスとなっている。同じく仏Qobuzも日本での展開が期待されているが果たして……

TIDALは2014年にノルウェーのAsprioがスタートさせた音楽配信サービス。2016年にはCD同等の44.1kHz/16ビットのロスレス音源の、2017年にはMQA方式のハイレゾ音源配信に対応した。リンなどのネットワークプレーヤーとの連携が可能で欧米を中心にファンが増えている。日本でもスタートする噂が2021年あたりから高まっているが、現時点では未サービスとなっている。同じく仏Qobuzも日本での展開が期待されているが果たして……