- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年夏号

- ミュンヘン・ハイエンド2025見学記

JASジャーナル目次

2025summer

ミュンヘン・ハイエンド2025見学記

日本オーディオ協会 事務局 関英木

今年4月より日本オーディオ協会へ入職しました私、関英木が、ミュンヘン・ハイエンド2025を視察してきましたのでレポートさせていただきます!昨年の末永専務理事のレポートと合わせて読んでいただければ、より深く理解できるものと思います。

https://www.jas-audio.or.jp/journal_contents/journal202408_post19632

今回の視察は、ミュンヘン・ハイエンドがOTOTENのベンチマークになるため、しっかり見てきてほしい、というリクエストがありました。私の前職は音響製品の設計者で、CESやIFAなど海外のショーには何度も行きましたが、出展社の立場であったため、他社ブースをゆっくり見る、あるいは全体を俯瞰することはできませんでした。よって今回の出張のミッションはオーディオトレンドを肌で感じてくること、オーディオ協会として“音の楽しみ方”をさらに啓発・訴求するために、このような同様のイベントから“OTOTEN”の企画運営の参考となるヒントをフレッシュマンの視点で探ることでした。なにより、純粋に“オーディオマニアの心”で視察することで、とてもワクワクして見て回ることが出来ました。

序章

2025年5月現在も、欧州へのフライトはロシア上空を避けており、北極圏経由で大回りのフライトです。昨年、末永専務理事がミュンヘンを訪れた際はドイツでの入国審査となったためか、執拗な尋問に遭ったと聞いておりましたので、ヘルシンキでEU圏に入国にした次第ですが、狙い通り何の質問もなく入国できて大正解!トランジットを経て、羽田からおよそ16時間後にミュンヘン空港へ到着。そこからホテルにチェックイン後、さすがに疲れてシャワーを浴びたらすぐに爆睡してしまいました。

1日目、ビジネスデー

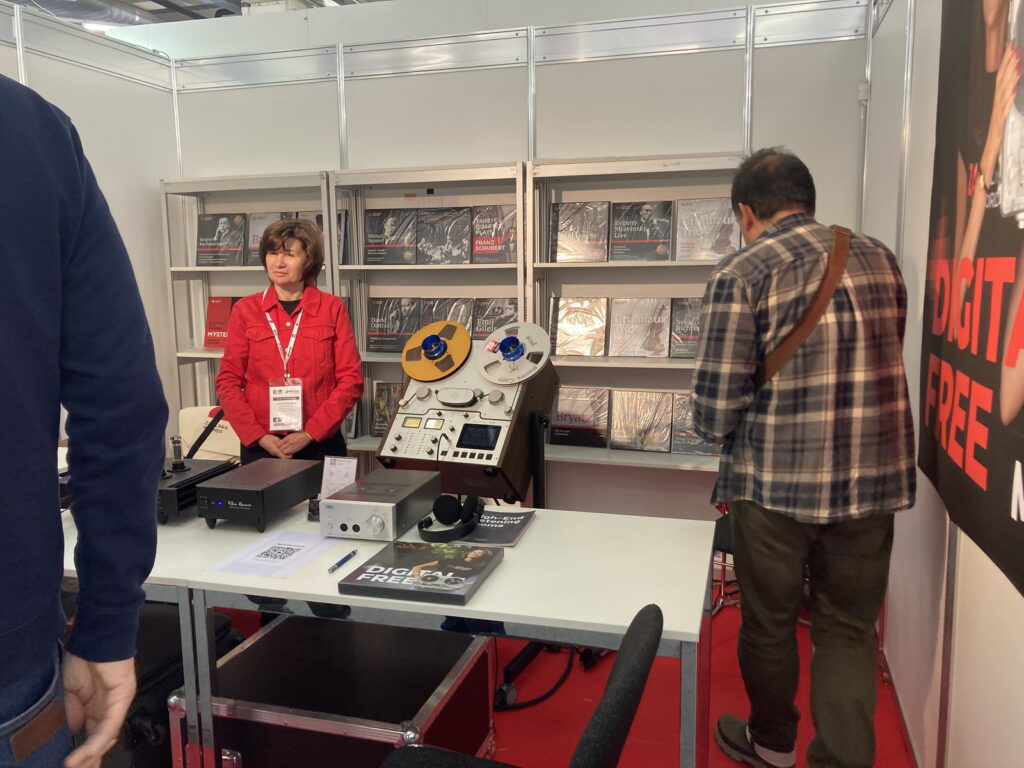

今回はビジネスデーと一般公開デー、それぞれ1日ずつ視察としました。これは来場者が少ないであろうビジネスデーを利用して展示状況やオーディオトレンドを見ること、知り合いの方々へ表敬訪問を行うこと、また、一般開放デーでは来訪客の客層や活気具合を肌で感じるためです。ということで、まずはビジネスデーの5月16日、会場は昨年同様MOCというイベントホールになります。

実はこのMOC、建物を更新する計画が進んでいるとのことで、このイベントのミュンヘン開催は今回が最後、来年はウィーンに移転することになっています。そのためか、ビジネスデーの2日目はそれほど混まないと思いきや、意外と多くの人が来場していました。

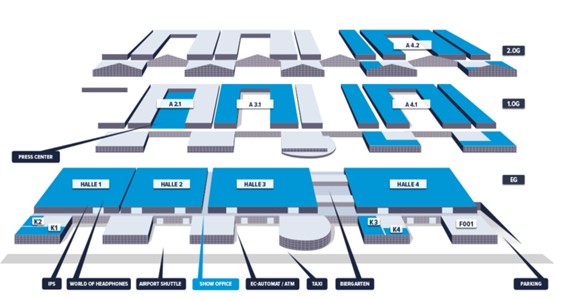

まずは会場の規模感が知りたくて、全体をさっと一回り。総じて目につくのは“アナログ”系の展示割合が多いこと。レコードプレーヤーは特に数が多く、普及価格帯から超高級価格帯まで展示されています。また、個人的に驚いたのはオープンリールテープのソフトまで販売していることでした。おそらく欧州のオーディオファンは、アナログで高音質にフォーカスした結果、オープンリールテープに行きついているのではないかと思います。ちなみに日本では“テープ”と言ってもオープンリールではなく、カセットテープが一部の若者にじわじわ注目されている状況ですが、こちらは音質重視というより“適度な不便さ”(無音部分の存在やサーノイズなど)が新鮮に映るのではないかと個人的には思っています。このあたり、欧州のオーディオファンとの差を面白く感じます。また真空管アンプも数多く出展されていましたが、スピーカー用途のパワーアンプだけではなく、ヘッドホンアンプとして展示されているものも目立ちます。こちらはアナログレコードプレーヤー+真空管ヘッドホンアンプ+大型ヘッドホンという組み合わせでテーブル試聴するスタイルで、これも私には斬新でした。

レコードプレーヤーは先に述べたように種類も豊富。老舗のトーレンス(Thorens)然り、新興勢力も多々。そればかりか、レコード洗浄機や各種アクセサリー、また様々なカートリッジなどを見ますと、私自身が昔、レコードプレーヤーにいろいろなアクセサリーを買い足したり、交換して楽しんでいた頃が思い出されました。これらも単に懐古趣味的なものに限らず、DS Audioの光カートリッジや偏心レコードスタビライザーなど、新たな技術を取り入れたものも目を引きました。

一方、ストリーミングを試聴に使っている出展社に関しては、今話題のQobuz対応をアピールしているケースが多いと感じられました。QobuzはHi-Resストリーミング対応ということもあり、今後が期待される配信サービスです。

そしてアナログ・デジタル問わず、音の出口を司るスピーカー製品に関しても多くの出展が見られました。オーソドックスな箱型エンクロージャー+ダイナミック型ユニットの形態はもとより、ホーン型のエンクロージャーのもの、後面開放型にチャレンジするもの、またエンクロージャーに自然岩を用いているStone Speaker、コーン部にガラスを用いたGlass Acoustic Innovationsなど、大小含め様々な形態が提案されていて視覚的にも音響的にも楽しめました。

なかでも個人的に欲しい!と思ったのは大型のリボン型駆動のスピーカーを展示していたClarisys Audioの音でした。スケール大きく、音場が自然でとても気持ちの良い体験ができました。置き場所、価格など現実を考えてしまうと購入は難しいとはいえ、欲しい!と思えるものが展示されていると「いつかは手に入れたい!」という憧れ、目標みたいな気持ちが芽生えるもので、これもオーディオの楽しみなのではないかと思います。

また、OTOTEN2025出展企業でもある台湾のGlass Acoustic Innovations(GAIT)のブースを訪問し、出来立てほやほやのOTOTEN2025のポスターをお土産に渡したところ、スタッフみんなが集まってきて「どれどれ?うわー、このキービジュアル、いいじゃん!」って感じで喜んでくれました。OTOTEN2025開催までひと月という時期なので、本当は隙あらば、このポスターを会場のどこかに貼ってやれ!と思い持ち込んだのですが、さすがにセキュリティは厳しく断念(笑)。でも喜んでいただける出展社さんにお渡しすることが出来て良かったです。

さて、会場そのものについて、OTOTENとは何が違うのか?という観点で見てみます。すぐに気づくのは、あちこちに“カフェ・スペース”があることです。エスプレッソマシンを用いる本格的カフェからスナックスタンド、また屋外にもカフェ・スペースがあります。なかでもビジネスデーのこの日は、特に室内のカフェ・スペースが商談スペースになっていたり、あるいは旧知の談笑の場であったりと、情報交換の場としても活用されているように見えました。展示スペースの中で業界の方々が語りこんでしまうことは展示会では往々にしてあることですが、その場合、展示を見る方の邪魔になる、というトラブルも生じます。それを避けることもできますし、一息つきながらゆっくり話ができるスペースがある、というのは理に叶っていますね。

2日目、一般公開日

さて一般公開日。まずオープン時にどのくらい人が集まるものかを観察してみました。開場15分ほど前に到着すると、MOC前の道路は駐車待ちの長い車の列が続いておりギョッ!としましたが、人に関してはホール毎に入場させているためか長い列をなすほどではありません。ただ、入場ゲートはQRコードの読み込みと手首に巻くリボンを渡すスタッフとの連携が悪くて、大変混乱していました。こちらはほどなくスムーズに処理できるようになり、入口での滞留はなくなりましたが、入場者が巡回するようになると今度は階段がネックに。2階、3階へ上がる場合は主に階段を利用しますが、この階段の幅があまり広くないため、上がりたい人と下りたい人が交錯して終日混んでしまっている状態でした。

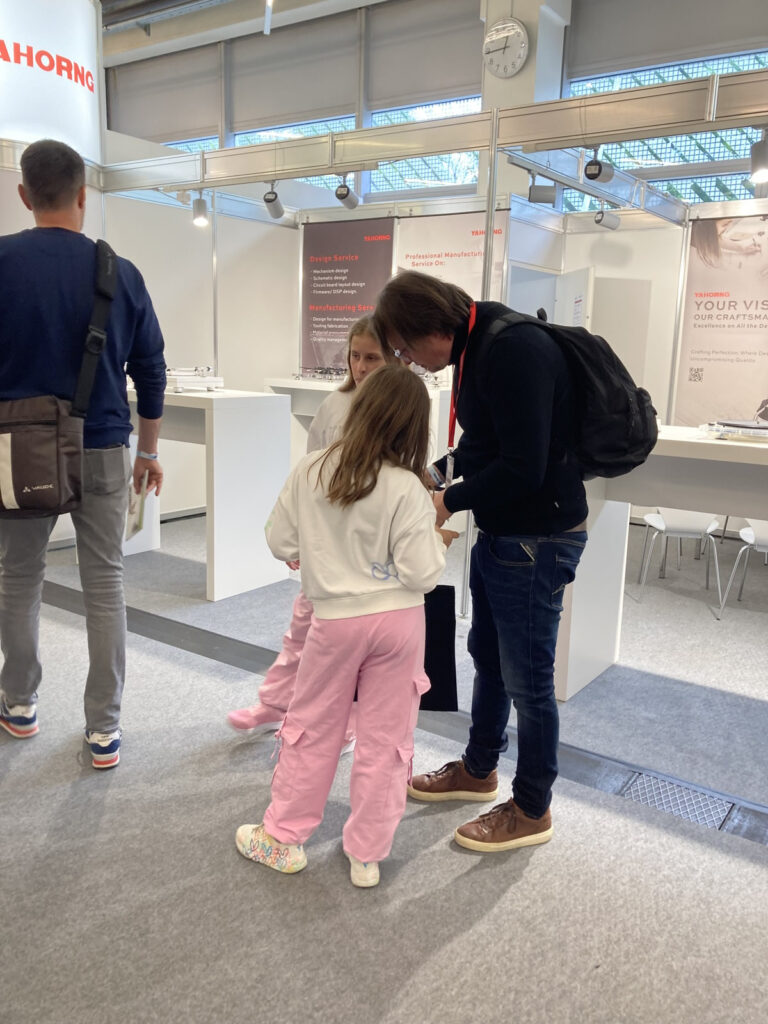

気になる客層についてです。ここはオーディオイベントに共通する傾向ではありますが、やはり年齢層は高め、ほぼ男性になります。その中で、家族で来る方々もいらっしゃいます。土曜日のためか思ったよりその数は多くないものの、良い天気でもあり休日の過ごし方のひとつとして来訪されていると推察します。この場に来るお子様方が、将来のオーディオファンとなってくれることにぜひ期待したいと思います。

カフェ・スペースの様子はどうでしょうか。1日目のレポートにある室内の本格カフェ・スペースは相変わらずの賑わいでしたが、ほかにも展示棟を結ぶ通路わきのパティオにもテントを備えたベンチやキッチンカーを模したスタンドなどがあり、こちらもひと休みする来場者で常に賑わっています。天候に左右されることが難点ではありますが、屋外でも座ることが出来るスペースは貴重ですので、ここは終日常に埋まっている状況でした。

OTOTENへのヒント

まずビジネスデーと一般公開デーについては、先にも述べたように来訪者の年齢層は共通して高め、男性が圧倒的多数です。ただ、その行動は少し異なるようで、ビジネスデーではバイヤーが多いだけでなく、競合他社の動向に関心を寄せているのか、真剣なまなざしで試聴している人の姿や、情報交換、取材などが活発に行われている様子が印象でした。一方で、一般公開日の来場者は、1つの製品をじっくり聞いている人もいますが、どちらかというと、いろいろな機種を楽しんでいるという人が多い印象があります。なぜなら、笑顔が多く見られたからです。

OTOTENは一般のお客様に多くご来場いただきたいイベントですが、プレス向け発表のような時間帯や場所、各出展社さんがお互いの動向をゆっくり見る、情報交換ができるような仕掛けがあっても良いかもしれませんね。

展示に関して。こちらの規模がかなり大きいため、そのままOTOTENへの展開は難しいところではありますが、バラエティに富んだ展示形態は良いと思います。すなわち個別の試聴室スタイルのほか、大広間をパーテーションで仕切った展示台形式のブースもたくさんありました。この形だと展示会場そのものの閉塞感も少なく、“何を置いてあるのか”が一目でわかるメリットがありますし、気軽にブースに立ち寄れる安心感があります。一方で、ほかのブースとの兼ね合いでスピーカー製品を試聴してもらいたい出展社にとっては、オープンスペースで音を鳴らすことは難しく、この辺りはヘッドホン関係をまとめるとか、スピーカーの場合には一区画を大きめに取る、時間帯を区切ってデモを行うなどの工夫が必要かと思いますが、実際にはオープンスペースのスピーカー出展は結構あって、いい意味である程度賑やかに音が鳴っている状況はお祭り感があって、個人的には良いのではないかと感じました。もちろん、個室タイプの試聴ブースもじっくり聞かせたい場合には重要かと思いますので、そこは演出の一環として考えれば良いことではないかと思います。

一般来場者への配慮について。こちらはとにかく休憩スペースが提供されていることがうらやましいと感じます。音を聴くのはとても楽しいことですが、歩き回るのは疲れることですので、このようなスペースの提供、欲を言えばカフェのようなスタイルで、かつ音が聴ける場の提供が出来たら素敵だなぁ、と思いました。また、オーディオ好きなお父さんに連れられた子供さんが安心して待っていられるような、音の楽しみに触れるイベントを講じるのもファミリー層に来ていただくためには必要かと思います。その子供さんたちが音に興味を持ってもらえれば、将来のオーディオファンになってくれる可能性もありますから、言い方を変えれば、親子連れでも安心して気軽に参加できるイベントにできれば、今よりもさらに広い世代が音を楽しむイベントにすることが出来ると思います。

まとめ

ひとことで言いますと、“アナログ”要素が多いのに驚かされました。その一方でストリーミングも浸透してきていると思います。一見ここにはギャップを感じるかもしれませんが、実はこのような多様性こそが大事なことだと思います。つまり“音楽”を楽しむことこそが重要なことであり、オーディオとはそれを楽しむための手段としてアナログ、デジタル、ハイファイ、ポータブルなど多様な機器や、さまざまなソフト、サービス、コンテンツの形で提供されているのです。その楽しみ方は好みで選べばよいことであり、自分に合ったスタイルを見つけてもらうため、あるいは新たなスタイルも発見してもらうためのイベントがOTOTENだと思いますから、そのために年齢層、性別を問わず幅広い来場者を導く仕掛けにどんどんチャレンジしていくことがオーディオ協会の使命であると再認識しました。

最後に、日本からも数多くの企業が出展されておりご挨拶にお時間を頂戴した皆様、お忙しいところご対応いただきましてありがとうございました。

執筆者プロフィール

- 関英木(せき ひでき)

1967年、東京都生まれ。1990年、ソニー株式会社入社。ヘッドホン、アクティブスピーカーの機構・音響設計に従事。1999年、現在のインイヤーヘッドホンの主流であるダイナミック型ドライバーユニットを用いた量産カナル型インイヤーヘッドホンを考案、装着性に優れたカナル型の普及に貢献。2019年より日本オーディオ協会ハイレゾWG主査を兼務し、2025年3月ソニーを退社、4月より日本オーディオ協会へ入職。