- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年夏号

- オーディオと聴能形成の接点

JASジャーナル目次

2025summer

オーディオと聴能形成の接点

九州大学 大学院芸術工学研究院

音響設計部門 准教授 河原一彦

はじめに

この文書の読者は,「音」ということばを見聞きしたときに、何を想像するでしょうか?この問自体を不思議に感じる方もいらっしゃると思います。本稿では、聴能形成について概説しますが、その前提となる大切なことを説明します。

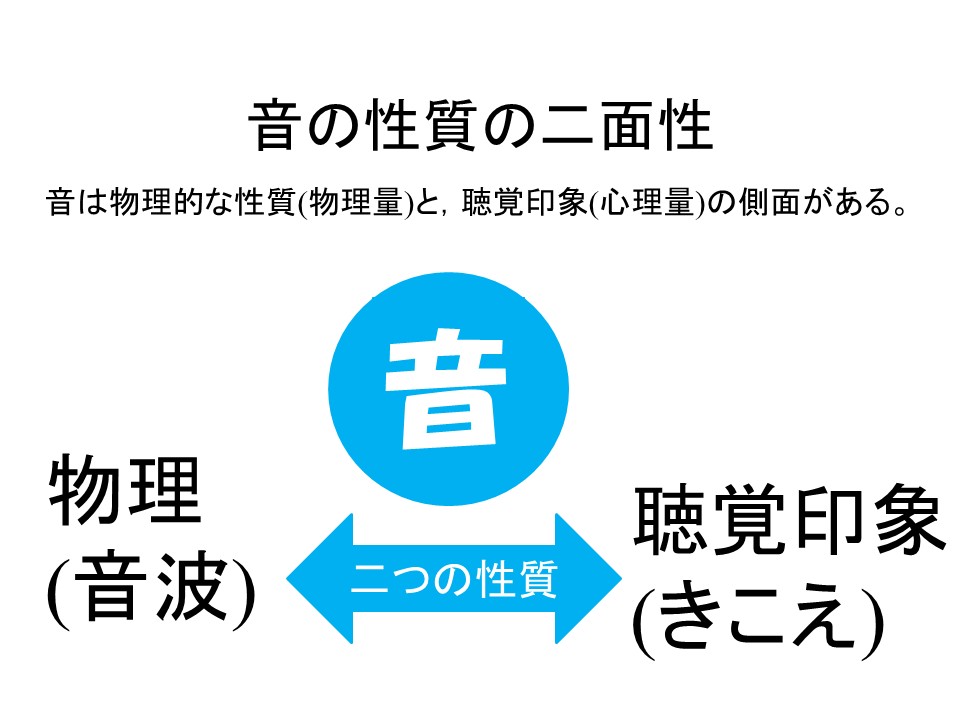

「音」ということばには、物理的な音波を指す場合と、その(物理的な)音波を聴いた時に感じる聴覚印象を指す場合があります。この2つの側面はしばしば混同されます。

例えば、周波数の高い純音が、高い音の感覚をもたらしている場合、「高い音がする」という表現は、物理的な音波を指しているのか、それとも高い音と感じている聴覚印象を指しているのかが曖昧です。このことは、日常の生活では問題が生じることは少ないでしょう。しかし、音響学やオーディオ工学を深めるためには、物理的な現象としての音波と、人間の感覚としての聴覚印象をきちんと分けて取り扱う必要があります。

聴能形成のコンセプト

ある音響システムの評価を行う場合、そのシステムが生成する音場の物理的性質を評価しているのか、システムの生成音場を聴いた際の感覚や印象を評価しているのか、立場をはっきりさせる必要があります。

この音の持つ二面性が、聴能形成(ちょうのうけいせい)のコンセプトに関係しています。聴能形成は、物理的な音の性質と、その聴感印象を対応づける体系的なトレーニングです。(文献:岩宮 2013)

聴能形成は、大きな枠組みとしてはイヤートレーニング(Ear Training)と呼ばれている聴覚訓練のひとつです。ヨーロッパでは、主に録音の音響技術者養成のための「Gehörbildung」や「Timbre Solfege」と呼ばれるカリキュラムがよく知られています。また、北米やオーストラリアでは、「Technical Ear Training(TET)」と呼ばれる聴覚訓練カリキュラムが広まっています。これらの聴覚訓練は、多くの場合トレーナー(訓練者)とトレーニー(被訓練者)が楽器演奏のレッスンのように一対一で訓練を行うことが多いようです。また、TET では、トレーニングのためのPC のアプリケーションなども開発されています。(文献:Corey 2010)

聴能形成は音響技術者のためのトレーニングです。関連する教育は、九州芸術工科大学音響設計学科において、開学時(1968年)から開始され、現在も改良が続けられています。大学統合を経て、現在は九州大学芸術工学部音響設計コースの授業として開講されています。聴能形成は、時間割上に配置された授業として実施されてきましたので、30~40人程度の集団に対して、音を提示して、回答させるという実施形態を採っています。

聴能形成のトレーニングの位置づけについて

簡単なトレーニングとしては、周波数が少し異なる2つの短い純音を続けて聴き、2つ目の音が最初の音より、高いか、低いかを答える、といったような、「弁別」能力のトレーニングがあります。

また、バンドパスノイズの中心周波数や純音の周波数を判定する、「認知」能力のトレーニングもあります。周波数に関するトレーニングでは、多くの場合 ISO 226規格で規定されているオクターブ間隔の周波数が使われます(125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz)。これらの周波数は、音響技術者、オーディオ技術者には馴染みのある周波数だからです。

聴能形成の学習段階としては,大きく3つの段階(フェーズ)を考えています。

- 音の違いがわかる 弁別の能力(違う音が、違うことがわかる)

- 音の聞こえの違いを物理量と対応させられる 認知の能力

- 音の物理的なパラメタをしめされたときに、その音をイメージできる(イマジネーション能力)

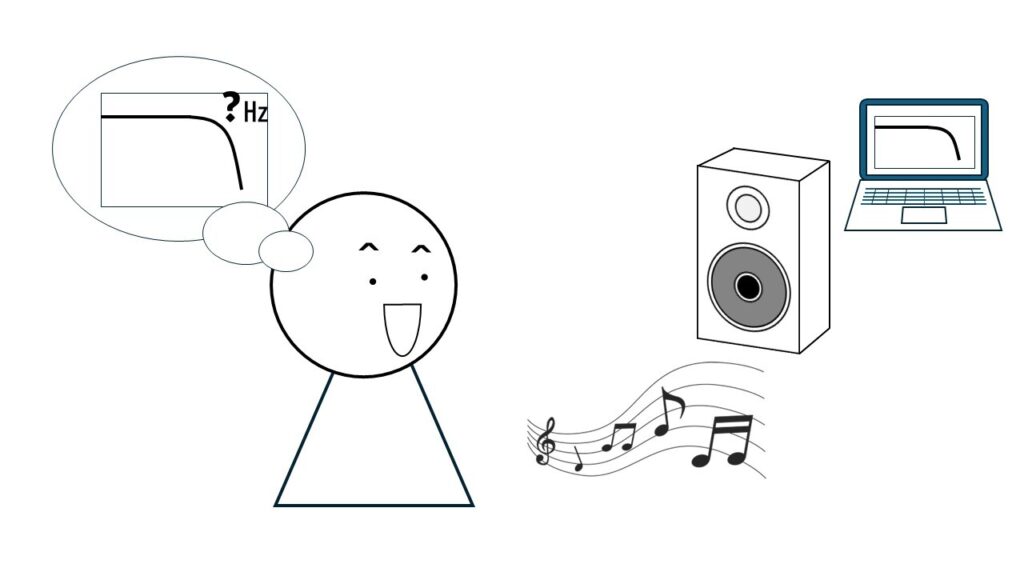

3のイマジネーションの能力は、例えば、仕様書のグラフや数値や説明文書を見たときに、その音をイメージできる能力のことです。

また、音響設計コースでの聴能形成の授業は、グループトレーニングですから、受講者全員でトレーニングを行うことにより、ことばや数式、グラフにより、音のイメージの共有ができるようになることも、強力な教育成果と考えています。

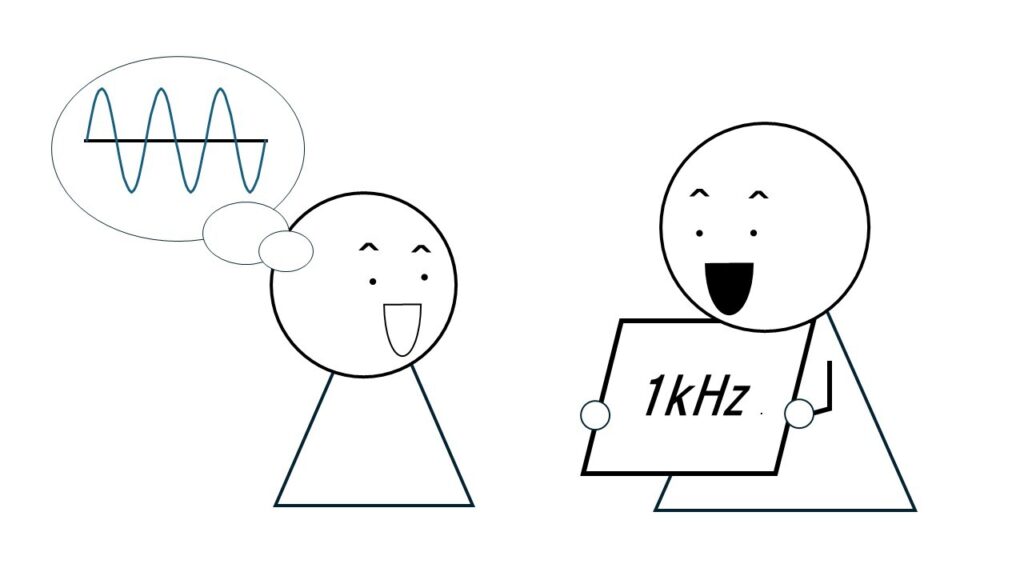

九州大学の聴能形成 I の受講者に対して、「1kHz 純音」と書いた紙を見せれば、その音をイメージできるでしょう。

聴能形成の応用分野は広い

聴能形成の授業実施に関しては、単にゲーム的にトレーニングをおこなうではなく、トレーニングに関連した音響学の講義もおこなうことが重要です。トレーニングに関する音響物理量を理解させたうえで、その物理量の変化と、聴感印象の対応を身につけさせることが、聴能形成の最も重要なことです。

九州大学音響設計コースは、オーディオ関連分野だけでなく、音響全般の専門家を養成する教育機関ですので、聴能形成では建築音響や騒音振動、機械音の評価、通信などに関連したトレーニングを行っています。

音質評価に関連して、音楽音源をローカットやハイカットして、その遮断周波数を判定させる訓練や、Sharpnessに関連したスペクトル傾斜判定、Fluctuation Strength及びRoughnessに関連した振幅変調音の変調周波数の範囲訓練を行っています。

音響工学分野に関連して、残響時間の判定訓練や信号対雑音比(S/N比)、デジタル信号の量子化ビット数の違いを聴き分ける訓練も実施しています。

ここまで述べてきたように、聴能形成は、いわゆる「耳を鍛える」、「音を聴く勘を鍛える」訓練です。耳を鍛えるといっても、小さい音が聞こえるようになるというような聴力の機能改善を目的とはしていません。聴能形成は、音響技術者、オーディオエンジニアのためのトレーニングです。このトレーニングでは、物理指標と聴覚印象の対応を身につけることが重要です。

具体的には、ことばや数値、グラフ(場合によっては音響機器の操作)によって、聴感印象を共有することができる能力を指します。この能力をCoreyは、「Isomorphic Mapping」と呼んでいます。

おわりに

聴能形成自体は、音の良し悪しの判定を目的とする訓練ではありませんが、関連する興味深い研究報告を紹介します。

Harman International(在職時)のOliveは、彼らの社内イヤートレーニングにより訓練された聴取者(トレーンド・リスナー)を養成しました。訓練された聴取者と訓練されていない聴取者それぞれに、音響システムの品質評価を行わせたところ、訓練された聴取者は、音響システムの品質に、低めの点数をつけること、また聴取者間の評価ばらつきが少ないことがわかりました。(文献:Olive 2003)。

それでは、趣味としてのオーディオにおける聴能形成の効果はあるのでしょうか?

一人で趣味としてオーディオを楽しむ範囲では、聴能形成は特に必要でもなく効果もないだろうと、私は考えています。しかし、聴能形成で耳を鍛えることにより、例えば、システムの「音色(ねいろ)」(ここでは、オーディオ雑誌等で使われる「音質」ではなく、音響学の用語としてJISで定義された「音色」を使います)の印象を共有するために、擬音語、擬態語を使わずに、可能な限り物理量を用いて表現することができるようになります。それにより、曖昧さを回避し、システムの音色の印象を共有することができるようになるでしょう。

また、機器のカタログや仕様書などを見るときに、「音色」をイメージできるようになるでしょう。

イヤートレーニングや聴能形成は、音に関わる仕事や活動を行う人々にとっては、コミュニケーションの基盤ともいえるものです。聴能形成が、オーディオ技術者およびオーディオ業界の発展に寄与できれば幸いに思います。

「音色」:

聴覚に関わる上での音の属性の1つで、2音の大きさ、および高さが共に等しくても、その2音が異なった感じを与えるとき、その相違に相当する性質。

(JIS: Z 8106 音響用語より抜粋)

引用文献

- 岩宮 2013:

岩宮眞一郎, “聴能形成:音に対する感性を育てるトレーニング,”

日本音響学会誌 2013年69巻4号 p.197-203

https://doi.org/10.20697/jasj.69.4_197 - Corey 2010:

Jason Corey, “Audio Production and Critical Listening – Technical Ear Training -,” Focal

Press (2010) - Olive 2003:

Differences in Performance and Preference of Trained versus Untrained Listeners in Loudspeaker Tests: A Case Study

J. Audio Eng. Soc., Vol. 51, No. 9, pp.806-825, 2003

https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=12206

参考文献

- 岩宮眞一郎, “音と音楽の科学”, 技術評論社, 2020

- 岩宮眞一郎, “音のチカラ”, コロナ社, 2018

- 河原一彦, “聴能形成の訓練システムと運用の改善と展開”

九州大学 博士論文, 2017,

https://hdl.handle.net/2324/1807151

執筆者プロフィール

- 河原一彦(かわはら かずひこ)

1964年、北九州市生まれ

1987年、九州芸術工科大学 音響設計学科 卒業

1989年、九州芸術工科大学 大学院情報伝達専攻 修了

1989年、TOA 株式会社 勤務

1991年、九州芸術工科大学 助手

2019年、九州大学 大学院芸術工学研究院 准教授

音響機器と信号処理の研究に従事

日本音響学会 音響教育委員会 委員長

Audio Engineering Society, Vice-President (Asia-Pacific Region)

趣味は旅先のCDショップで、知らないアーティストのCDをジャケットだけで選ぶこと