- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年夏号

- 音を使った観光誘致 OTOTEN2025で立体音響デモ

JASジャーナル目次

2025summer

音を使った観光誘致

OTOTEN2025で立体音響デモ

千葉工業大学 未来変革科学部 関研一

千葉工業大学では、南房総市との産学協働地域活力創造事業を行っており、市と大学が協働し、地域の活力を生み出す様々な活動を続けています。ここでは、OTOTEN2025で展示させていただいた、南房総の地域の音を使った観光誘致の活動と、出展時の様子をご紹介したいと思います。

はじめに

私は、これまで音響振動を核とした設計研究、顧客感性の分析に従事、近年はサウンドスケープの研究を企業や行政と進めています。日本音響学会では、音のデザインの分野で調査研究委員会の委員をしており、学会活動と並行して、オーディオ業界でもなにか貢献できることがないかと考えまして、2022年に日本オーディオ協会の個人会員になりました。

ある時、前職で同僚だった日本オーディオ協会専務理事の末永さんと近況を語り合っていると、末永さんが私どもの進めている音(サウンドスケープ)を使った観光誘致のプロジェクトに大変興味を持たれて、「地域活性化に音が役立つなんて、しっかりとアピールすべき活動なので、ぜひOTOTENに出展しないか?そこで本格的な立体音響のデモを行うべき!」とのお誘いを頂きました。大学ならびに南房総市とも相談したところ、いい機会になると賛同を得られたことから、南房総市で収録してきた音を、立体音響にて体験していただくブースをOTOTEN2025で展示するに至った次第です。

サウンドスケープと立体音響

景色・風景を意味する「ランドスケープ」という言葉に由来する、「サウンドスケープ」という概念があります。それは、人がある環境に存在する音の集合を知覚、意味づけし、文化的に捉えた音の風景という感じでしょうか。

千葉県・房総半島の先端に位置する南房総市には、歴史に育まれ、自然も豊かで心安らぐ観光スポットがたくさんあります。そういった場所で収録してきた森の音、波の音、人の営みの音は、サウンドスケープの視点からも、高い価値があると感じていました。南房総の自然音には、水平面の広がりだけでなく、山と海に起因した高さ方向にもたくさんの音が響き渡っていることがその特徴です。

南房総市との産学協働事業では、このサウンドスケープを観光誘致に活用するにはどのような方法があるか?から議論しました。一般的な景観は、すでに様々な形でプロモーションに使われていますが、音の価値にこだわり、更に訴求する取り組みは新しく、どのような音が感動をもたらすのか、そこから検討を始めました。

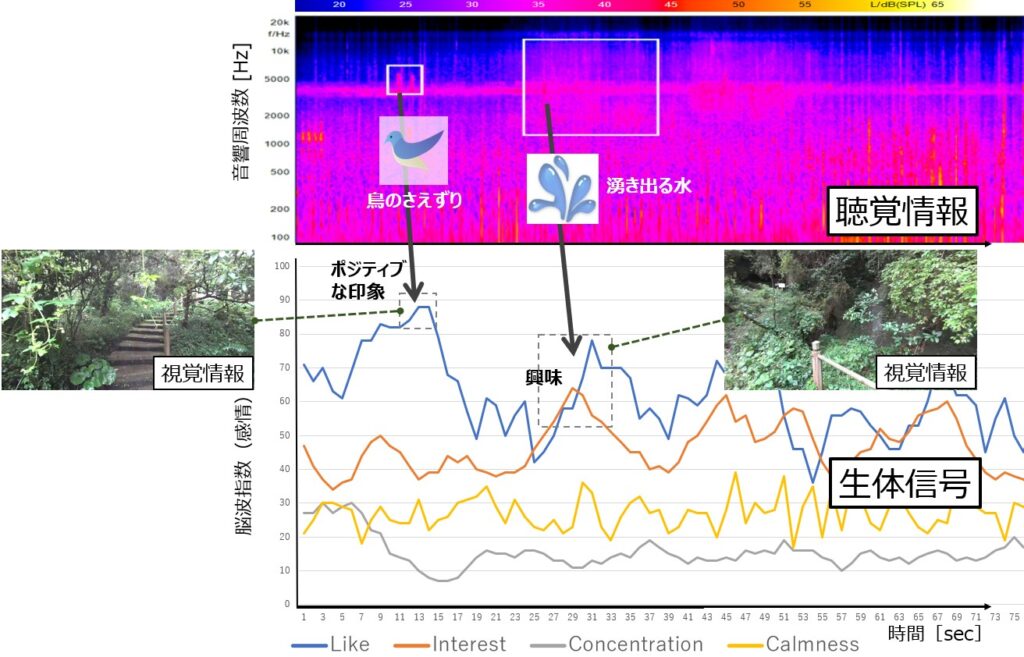

図1は、立体音響を中心とした外部からの刺激により感情が誘発された結果としての脳波を取得する感性アナライザ(株式会社電通サイエンスジャム)を用いて、感情の推移を分析した結果の一例です。今回は、従来の画像情報を基本としたホームページ等でのプロモーションに、サウンドスケープの要素を加えようと考えたため、図1の生理実験は、被検者に聴覚情報と視覚情報を同時に提示しながら、リアルタイムで脳波を測定しました。嗜好性に基づいた普遍的な魅了(Like)、対象物に接したときの瞬時的な関心(Interest)、行動に対する集中度合(Concentration)、また、刺激に対する瞬時的な心的負荷(Stress)等の指標を用い、サウンドスケープに対する反応を分析しました。図1の例では、飛ぶ姿は直接見えない鳥のさえずりにポジティブな気持ちになり、また、岩の影から湧き出る水の音には強い興味を呼び起こされています。

プロジェクトの準備段階では、様々な場所でのサウンドスケープと人の感性との関係を考察しながら、立体音響と地域文化を結ぶ「音旅トレカ」の基本構想が産まれました。

図2は、音旅トレカ(トレーディングカード)で、観光地の案内文とともにバイノーラル音源をストリーミング再生可能なURL(QRコード)を印刷したものになります。

音を届けるという役割だけでなく、音旅トレカによって南房総市の観光地の数々を紹介することも出来ますし、カードを集めたくなったり、見に行ってみたくなる場所が増えるのは、観光誘致という目的からすると、非常に望ましい行動につながるものと考えております。

OTOTEN2025での展示方法

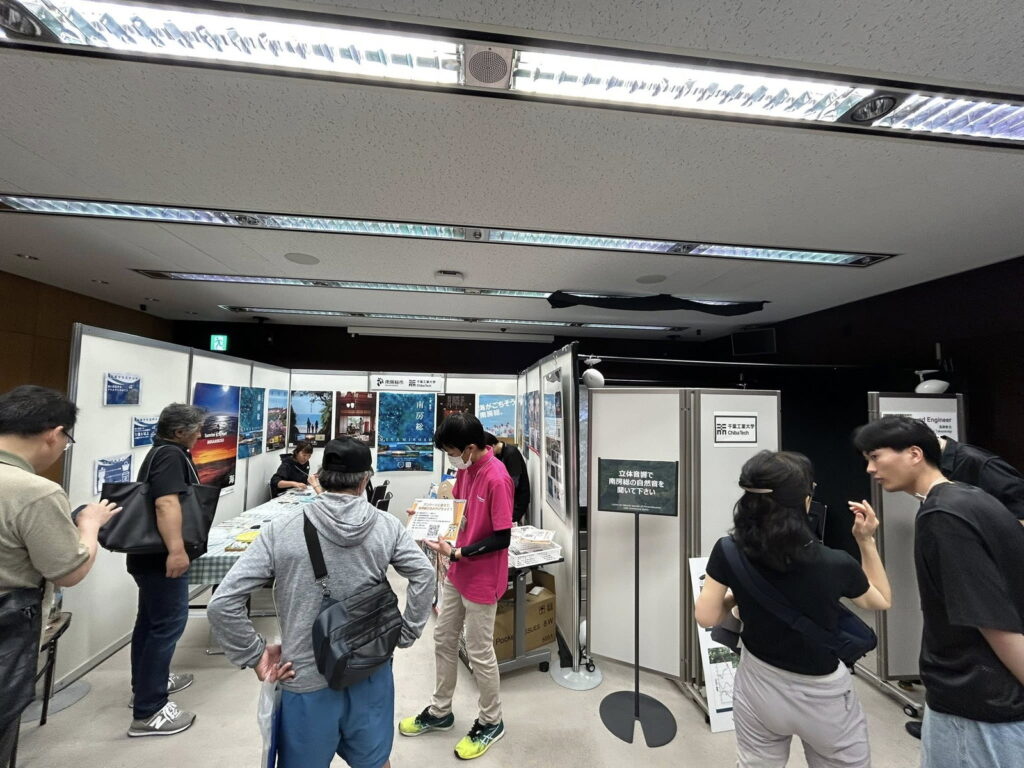

OTOTENの出展ブースは、南房総市の観光プロモーション課の皆さんによる名所の案内や名産品の紹介、音旅トレカの配布を行うと同時に、その隣で8chキューブ立体音響によるサウンドスケープを体験していただく展示レイアウトにしました。

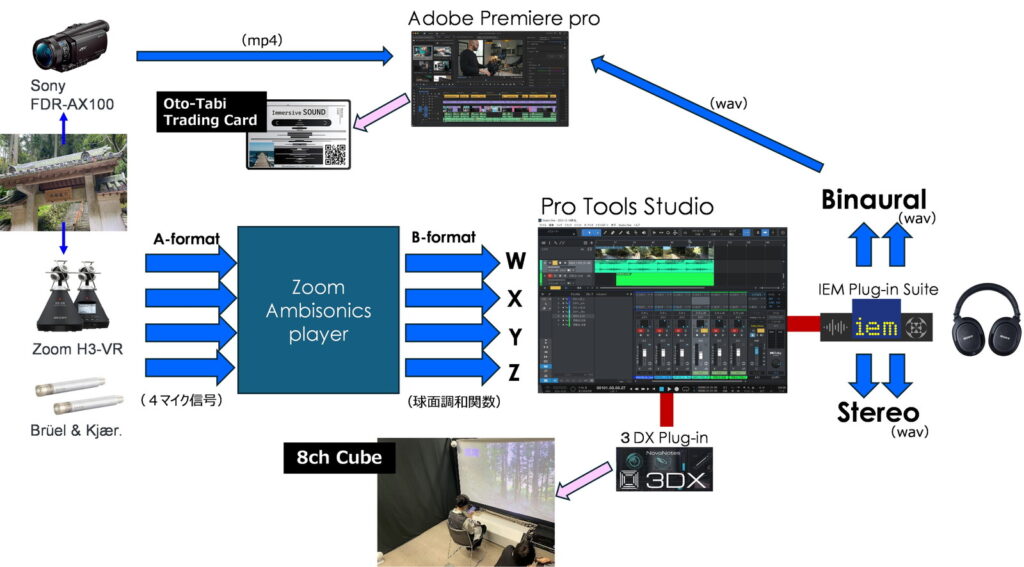

図3は、今回のサウンドスケープデモのシステム全体図になります。

収録については、ZOOM社のアンビソニックマイク「H3-VR」を用いています。同社のアプリ「ZOOM Ambisonics Player」を用いて、球面調和関数を生成し、これをPro Toolsにて8chキューブ立体音響用音源、ステレオ音源、バイノーラル音源を作成しました。

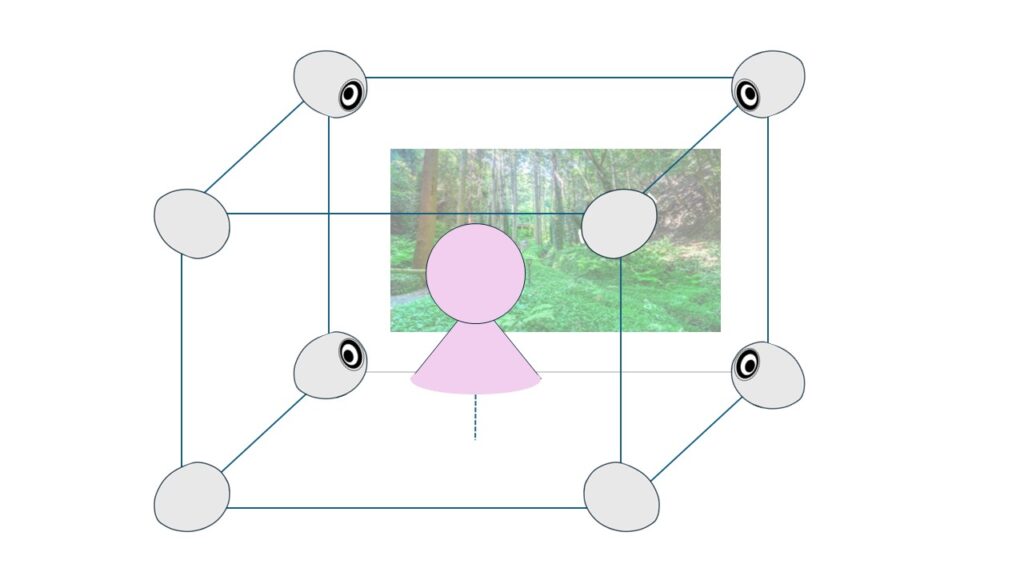

OTOTEN2025の会場では、写真2の様に、3m×3mの床面と、3m幅のディスプレイ一も含む、四つの壁面によって構成される空間を準備しました。フロア、及び2.1mの高さに4つずつのスピーカーを配した8chキューブ立体音響システムを構築しました。

高臨場感オーディオの視点からは、ヘッドホンでのバイノーラル再生と8chキューブでのスピーカー再生によって、サウンドスケープの受け入れ方にどの程度の違いが生じるのかに興味がありました。

来場者の評価

遠隔地、すなわちここではOTOTEN2025の会場において、南房総市のサウンドスケープを聴く人の心に、音がどのような影響を及ぼし、さらに南房総市への観光のトリガーとなりうるのかどうかを来場者にアンケートさせていただきました。

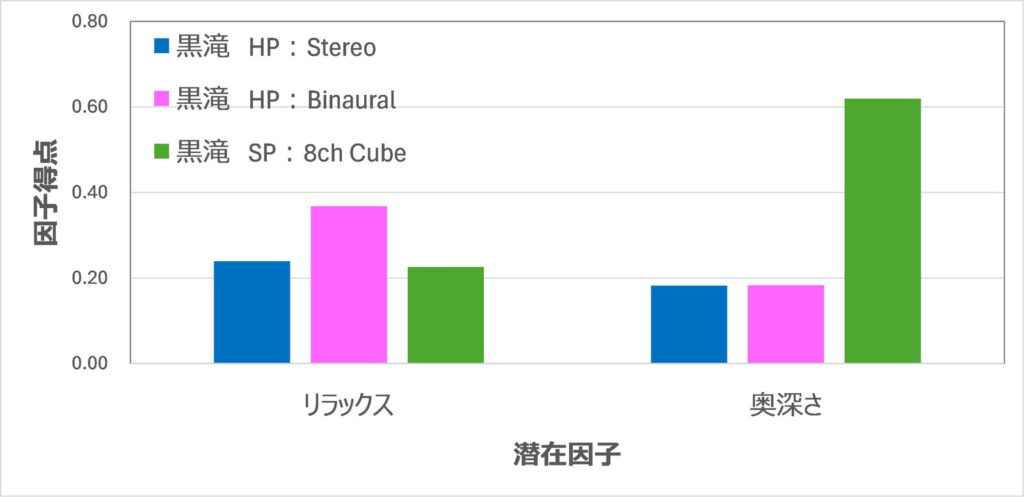

アンケートで用いたSemantic Differential法(SD法)は、対象物の印象(イメージ)を、評価語(形容詞対)を用いて数値化する官能評価手法です。評価者が評価語に対して5~7段階のスケールで回答し、多変量解析手法で評価構造を抽出、これにより、潜在的な印象因子を導出します。この因子得点によって、対象物がどのような感性評価上の位置にあるかを分析することができます。図5は、SD法アンケートで得た回答から導出した因子、「リラックス」(評価語は、心地よい、開放的な、楽しい等に対応)、「奥深さ」(深い、広い、賑やかな等に対応)について、ステレオ、バイノーラル、8ch キューブ立体音響、それぞれの因子得点の値を示しています。今回の限られた被検者(大学生)の評価結果としては、リラックス因子はヘッドホンによるバイノーラル再生が、奥深さ因子は8chキューブ立体音響システムがより因子得点が高いという結果が得られています。

リラックス因子は、会場が少し騒がしかったということもあったかと思います。また、奥深さについては、一般的なHRTFを用いたバイノーラル再生よりも、開放感のある8ch キューブ立体音響の効果が有意に働いたのではないかと考察しています。

立体音響と地域文化を結ぶ「音旅トレカ」によって、南房総市のサウンドスケープをストリーミングで試聴していただく企画が実現しておりますが、さらに今回のような展示会場や観光誘致のサテライトにおいて、スピーカーで組まれた立体音響での体験も大きな感動を与えるだろうという仮説がまさに実証できました。

この検証のためにも、ぜひ耳の肥えたオーディオファンがたくさん来るOTOTENで、実証実験をやってみようというのが末永さんの提案でした。そんな耳の肥えた人たちにアマチュアの録音で満足してもらえるのだろうか?という心配もありましたが、それはそれで今後の課題が見えてきたり、やるべきことが分かったりして、意味があるのではないか?と、アドバイスを頂きました。

デモを体験された方々からは、「私の実家で朝起きた時に聞こえる音のように感じた」、「館山は行ったことがありますが、隣にこんな良いところがあるとは…」等、様々なコメントを頂戴しました。また、南房総に住んでおられる方からは、「途中で、鳥が怒っていたような気がしました。人が録音しに入ってきたからかなあ」との感想もあり、同じ音でも、文化・経験・記憶によって、読み取る深さは変わり、サウンドスケープを現場で切り取る難しさのようなものも感じました。

おわりに

南房総市のゆるキャラ「みなたん」の登場もあって、多くのファミリー層の方々にもサウンドスケープを体験していただくことができ、末永専務理事からも「すごく賑わっていて良かったよ!」とご評価を頂きました。自治体がこのような形でOTOTENに参加するのは初めてということで、かなり場違いなところに出展するのではないかと直前まで心配しておりましたが、立体音響のアプリケーションとして、こんなアプローチもあるということを皆様に知っていただき、観光誘致を目的としたサウンドスケープを立体音響で体験してもらうことの効果が確認できたことは、大変貴重な機会だったと考えております。

OTOTEN2025でのデモの実施に向けて、8chキューブ用機材の提供や音源の調整など、多大なご協力をいただきましたレコーディングエンジニアの高柳欽也さん、 説明員として参加した千葉工業大学 関研究室のメンバー各位に感謝申し上げます。また、産学協働事業 実行フェーズのリーダー片向史一さんには、卒業後にも関わらず、南房総市観光プロモーション課の皆様とともに、土曜、日曜と、東京国際フォーラムの会場に詰めていただき、ありがとうございました。

本研究は、千葉工業大学生命倫理審査委員会の承認(2019-03-03)を受けて実施されております。

参考情報

https://www.mboso-etoko.jp/feature/syokuoto/#sub2

執筆者プロフィール

- 関研一(せき けんいち)

1963年、東京都立川市生まれ

2016年、ソニー株式会社退社、同年、千葉工業大学入職

2024年4月より、千葉工業大学 未来変革科学部 学部長