- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年夏号

- 聴能形成の広がりと今後の展望について ~訓練サービス運営の視点から~

JASジャーナル目次

2025summer

聴能形成の広がりと今後の展望について

~訓練サービス運営の視点から~

日本音響エンジニアリング株式会社

ソリューション事業部 事業部長 森尾謙一

概要

聴能形成の歴史は長いですが、音の聴かれ方、音に関わるサービスの変化によって、聴能形成へ向けられる期待も変化し、今なお広がりを見せています。本稿では、聴能形成運用支援サービス「真耳Online」の運営側からみた聴能形成への期待の変化、課題、これからの聴能形成についてまとめています。「真耳Online」で行われていることを通して、今、聴能形成がどうなっているのかを追ってみたいと思います。

1. はじめに

2019年に日本音響エンジニアリングは、聴能形成運用支援サービス「真耳Online」を立ち上げました。「聴能形成」が生まれた1969年から、実に50年後のことです[1]。弊社では1985年頃から聴能形成専用システム「真耳」を教育機関・企業に販売していましたが、売り切りの訓練システムだけでは訓練・教育を続けるには不十分で、一部の熱心なユーザーが利用している状況が続いていました。広く多くの方に利用していただくには、教育コンテンツ提供や運用支援が必要であると考えた私たちは、訓練サービスとして聴能形成に向かい合うことにしました。

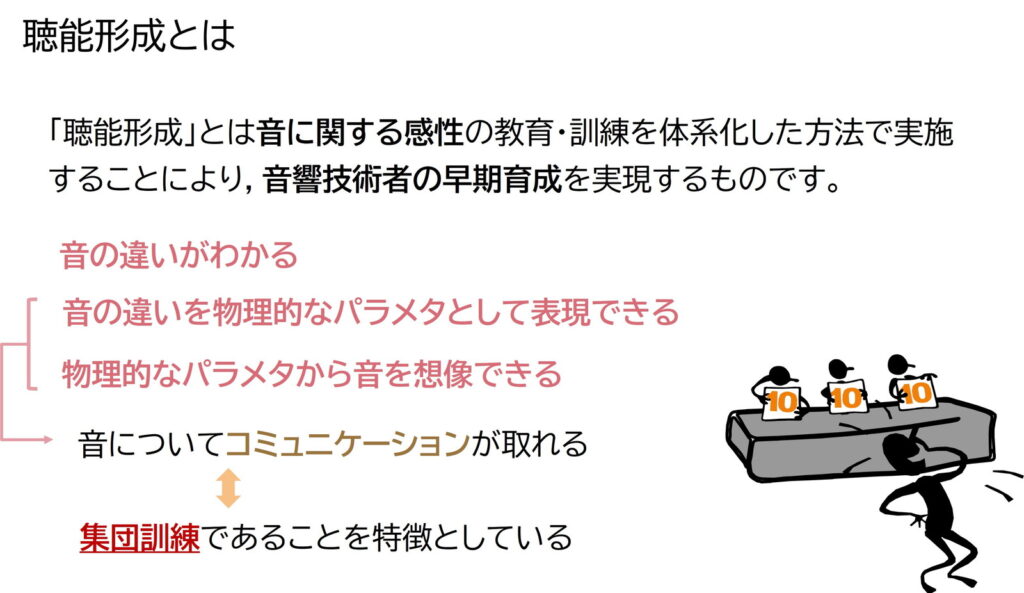

聴能形成とはどんなものなのか、これまでどんな教育が行われてきたのかについては、本号の河原先生、丸井先生による記事で詳しく書かれていますので、このパートでは、聴能形成運用支援サービスの運営サイドから見た、「聴能形成に必要なもの」について書かせていただきます。

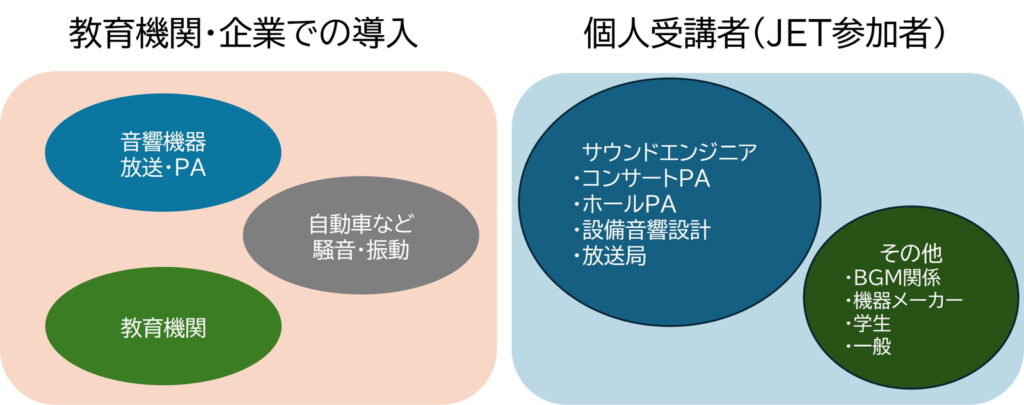

聴能形成は今日、教育機関だけでなく、企業においても実施されています。当初は楽器や音響機器に関連する分野が中心でしたが、近年は自動車や建築など静けさや快適性といった音響空間の創造に関連する分野など多方に広がっています[2,3]。それにより、最終的に必要とされるスキルや訓練の目的が分野によって異なってきています。さらには個人で訓練をしたいという方も多く、ニーズは複雑化しています。

なぜ我々がオンラインの訓練サービスを開始したのか、どのように進めてきたのかをご紹介することが、今、「聴能形成に必要なもの」を表すのではないかと考えました。そして、その中で出てくる聴能形成が抱える課題が、これからの聴能形成につながるものと信じております。これからの音に関する教育について考えるきっかけになれば幸いです。

2. 聴能形成運用支援サービス?専用システム??

「聴能形成はトレーニングである」

「トレーニングはスキル向上が目的である」

「スキル向上には繰り返し訓練を行う必要がある」

これは、聴能形成に限らず、世にあまたあるトレーニング・訓練もおおよそこのような構造になっていますが、「スキル向上には繰り返し訓練を行う必要がある」こと、継続が必要であることが非常に重要なところです。

訓練を続けることが重要であることは皆が認識していることですが、実際に訓練を継続させることは困難です。筋トレやスポーツジムに通った方だと想像がつくかと思いますが、このような自己鍛錬をいったい何%の人が1年間継続できるかというとほんの一握りで、調査によれば4%程度だという報告もあります[4]。

筋トレは自分でメニューを立てて、家で行うこともできますが、専用の器具を使って、場合によってはトレーナーに師事して、より効率的にあるいは強制力(ジムに行かないと会費を損するなど)を自らに課して体を鍛えてきます。聴能形成においても同じで、自分でクイズ形式の訓練音源を作って訓練を続けることもできなくはないのですが、そもそも訓練をするだけでも大変なのに教材づくりを自分でやるのは、到底持続可能とは思えません。例えば個人で訓練していて、「えーっと、8問目の音はこれだな、8問目のファイルを聴き返してみよう」ということを、繰り返し実践できるでしょうか?これはかなりの労力になります。

そこで、音源を順に再生し、クイズ形式で回答ができる聴能形成向けのシステムが必要になってきます。それが、「真耳」でした。真耳での訓練のイメージが付きにくいと思いますので、訓練イメージがわかる動画をご覧ください。クイズが2問出題されます。

動画をご覧になった方もお気づきになったかもしれませんが、この訓練には主な特徴が2つあります。

1つめは、答えが明確に存在する点です。これは取り組みやすさにつながります。音の良さにはいろいろな解釈がありますが、ここではある1つの現象に着目し、客観的な観点から1つの答えを用意しています。

2つめは、その答えが瞬時に消え去っていく点です。言い換えるなら、漢字の書き取りのような、問題と回答結果が手元に残るものではない点です。例えば、純音の周波数に関する訓練の場合、10問の訓練を実施、その結果3問間違えたとします。その時点で、間違えた3問の音はもう存在しません。受講者は「次回は間違えないように」と考え、自分が間違えた音について聴き直して次の訓練に臨むことが必要になりますが、とっさに「8問目の音を500Hzと答えたが正解は1kHzだった」と教えられとしても、その時の音を覚えられている人はいるでしょうか?それらをストレスなく実施できることが訓練システムとして必要なのです。

「真耳」では「音を聴く」「回答する」「その答えを知る」を繰り返せるようになっています。ユーザーは自分が正解したのか、間違ったのか、さらには間違った答えが本当は何だったのかをすぐ知ることができ、次の設問時にはその情報を活かして音を聴くことができます。その瞬間、瞬間で音とその感覚の関係を短期的に記憶し、次の設問に挑んでいくのです。この短期的な記憶を訓練形式で繰り返すことで、長期的な記憶にしていきます。

訓練結果の集計も重要な要素です。「真耳」では訓練終了後に正答率が表示されるので、自身の熟練度がすぐにわかります。訓練以外のストレスや手間をできるだけ省いて、訓練そのものに力を注げることが、専用訓練システムには必要とされます。

継続的な訓練をつづけるには? ―「真耳」から「真耳Online」へー

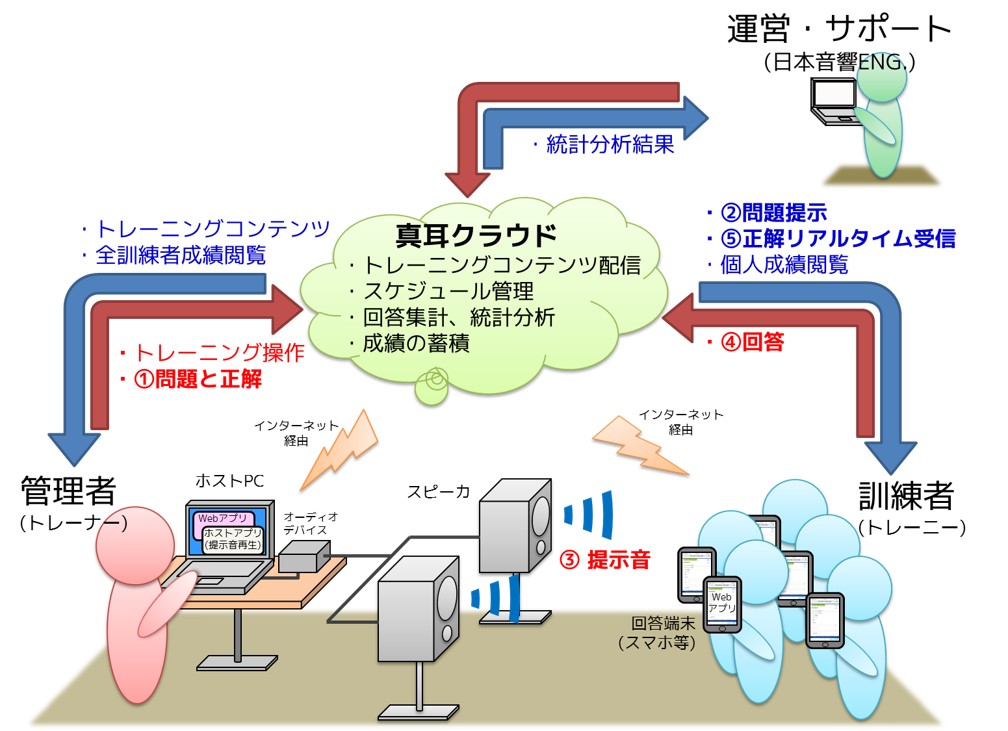

その「真耳」も、2019年には「真耳Online」としてその姿を変えます。聴能形成は集団訓練であることが特徴ですが、それゆえに訓練管理者への負担が大きく、企業で進めていくにはハードルがありました[5]。

我々が訓練システムの販売、サービスを行っていく中で、そのハードルは大きく分けて5つあることがわかりました。それが、以下の5点です。

- 訓練システム :音源の再生やクイズの出題などをする仕組み

- 訓練コンテンツ :聴き分ける音源と出題内容

- データ分析 :訓練実績を集計し、活用すること

- 講義・アドバイス :訓練を効果的に進めるためのガイド

- 訓練の動機付け :受講者が自分の意志で訓練を続けたくなる仕組み

ハードルとも言えますし、訓練の肝だとも言えます。「A. 訓練システム」については前述の通りですので、それ以外の部分についてそれぞれ説明します。

B. 訓練コンテンツについて

訓練コンテンツについてですが、こちらについては、やや問題が複雑で、技術的な課題と権利の問題があります。

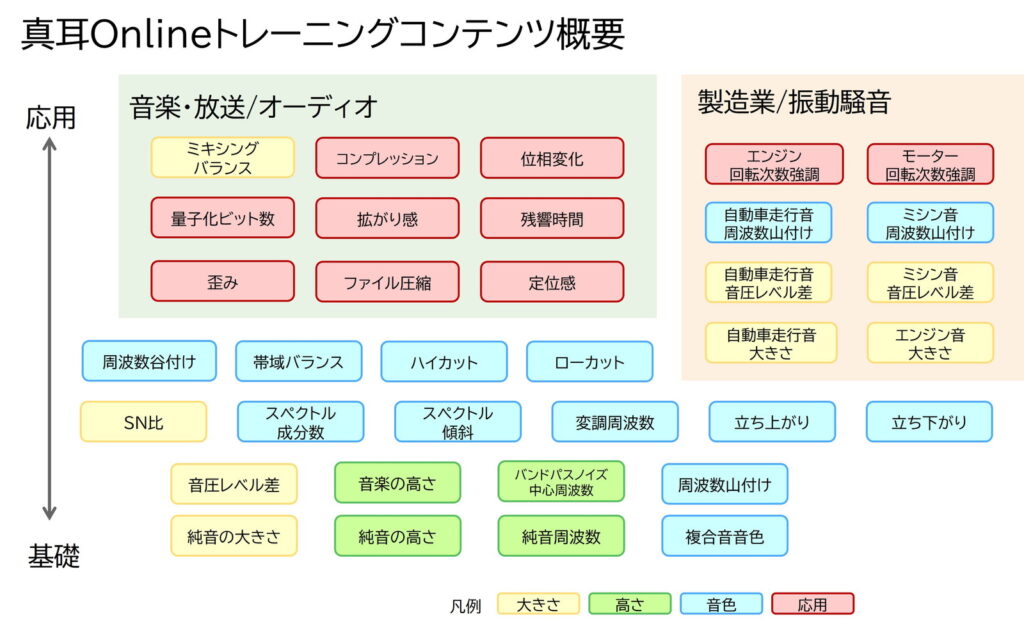

技術的な課題としては、実践に近い訓練を行うには業務や訓練の目的に密接な訓練コンテンツが必要になってくることです。どういうことかと言うと、図に示す真耳Onlineの提供する訓練コンテンツ例を見てみるとわかりやすいかと思います。

真耳Onlineでは、基礎から応用まで様々な訓練コンテンツを提供しています。基礎の部分に関しては、訓練受講者の業界や専門によらず、特定の訓練を実施すればよいのですが、専門的な訓練になってくると業界ごとにコンテンツが分かれてきます。そのため、これまでひろく教育機関で実施されてきた訓練内容だけでは網羅しきれなくなってきます。実際に我々も各業界の識者やユーザーとともに訓練コンテンツの開発を少しずつ進めていきました。

また業界によってはそもそも音源が楽器音や音楽でないケースもあります。例えば、自動車業界が最たる例です。我々は自動車走行音の、路面(粗い/滑らかなど)や速度違い(一定/加速など)のものを用意しました。聞き分けたい音が、加速時のエンジン音であるのか、ロードノイズとよばれる路面に由来する騒音なのか、高速走行時に問題となる風由来の騒音なのか、訓練の用途に合わせた音源を提供しています。このようにユーザーの広がりによって訓練コンテンツを増やしていく必要があるという点をクリアするためにも継続的なサポートができるように「真耳」はオンライン化の道をたどったのです。

もう1つの課題、権利の問題についてです。聴能形成を行うためには音素材が必要になりますが、市販の楽曲を訓練に使うには、権利許諾を得る必要があり、それが簡単にはいかないという問題があります。これは楽曲だけではなく、ナレーションや会話音などでも同様です。

また、自動車など騒音振動の音源に関しても、製品の異音について使用許諾の問題が生じる場合があります。基本的に世の中に出回っている製品は正常品であり、異音は発生していません。一方で、訓練を受ける側からすると、どれが異音でどれが正常音なのかを聴き分けたいので、異音が必要となります。異音データは製品メーカーが開発用に保有しているケースが多いです。これを訓練音源として利用できると嬉しいのですが、残念ながら当該メーカー以外の外部には公開できない・したくないというケースがほとんどです。そのため、訓練に使える音源があったとしても権利者が利用させない、あるいは、利用手続きが困難であるために利用者が断念するというケースがあります。

真耳Onlineでは自社で音源作成したり、音を測定したり、あるいは権利者から譲り受ける形で訓練に利用できる音源を増やしています。しかし、それでも限界はあるので、音響訓練向けのオープンな音源データベースが公開されるようなことが業界としてできないかという点に期待しています。

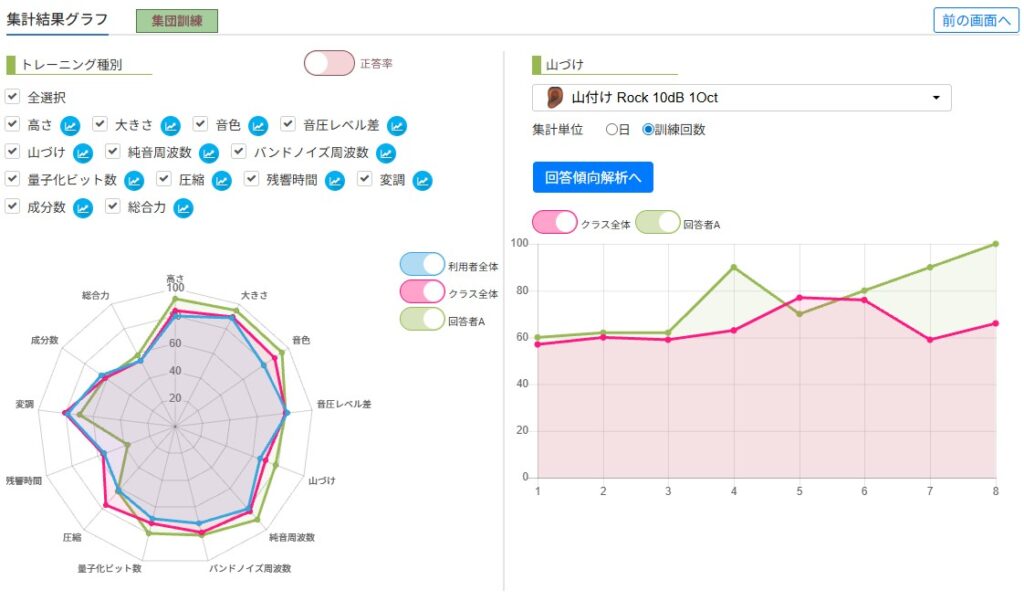

C. データ分析について

こちらは訓練結果データの分析についてです。目的は大きく分けて2つあります。1つは「訓練受講者のモチベーションの維持」、もう1つは「訓練の効率化」です。

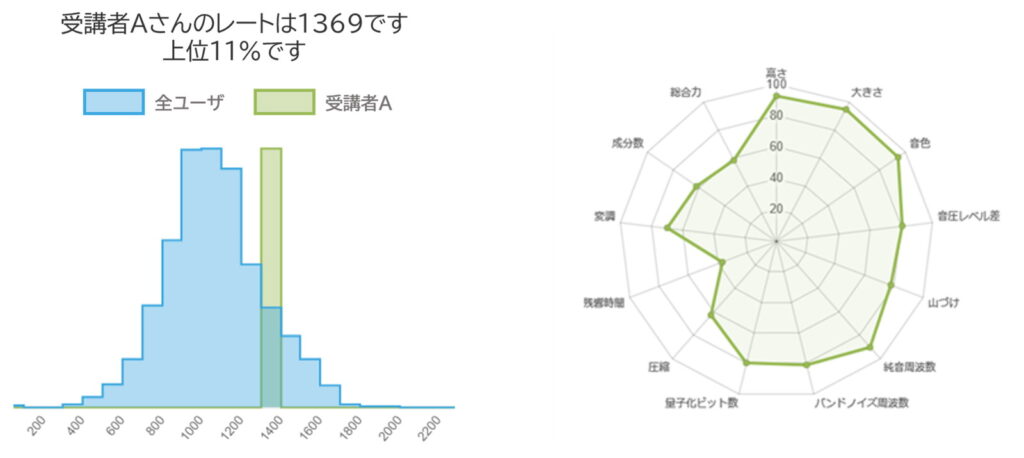

訓練のモチベーションについてですが、前述のように、訓練は続けることが困難です。自身の訓練成果を可視化し、訓練効果を実感すること、あるいは訓練実績を自分だけでなく他者に共有できることがモチベーション維持にとって重要です。真耳Onlineは約3000名、23万回にのぼる訓練データを保有しており、それを活用したサービスができないかと考え、ユーザーレーティング機能[6]により受講者の能力値を数値化し、公開しています。

これにより、自身が「音の大きさの違いには敏感だがその数値化については苦手である」「音圧レベル変化は人並みだが、イコライザによる周波数特性の変化については得意だ」ということがわかります。自身の得意不得意がわかると、単調になりがちな訓練に対しても繰り返していくうちに数値として変化が現れ、その変化を楽しみに訓練を進めるということもできます。

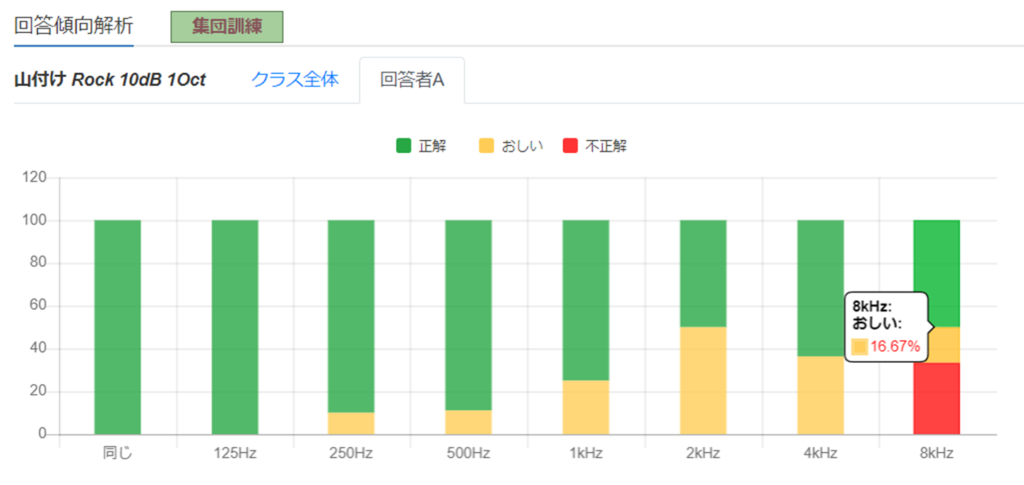

データから自身の得意/不得意を可視化することは、分析のもう1つの目的である「訓練の効率化」にもつながります。特定のジャンルが苦手な場合、その訓練を繰り返すという方法もありますが、図に示すように、例えば自分が出題選択肢のうちどの周波数が苦手なのか、あるいはどの周波数とどの周波数の区別がついていないのかということがわかれば、そこを重点的に聞き比べて違いを認識したうえで訓練を進めるとより効果的になります。

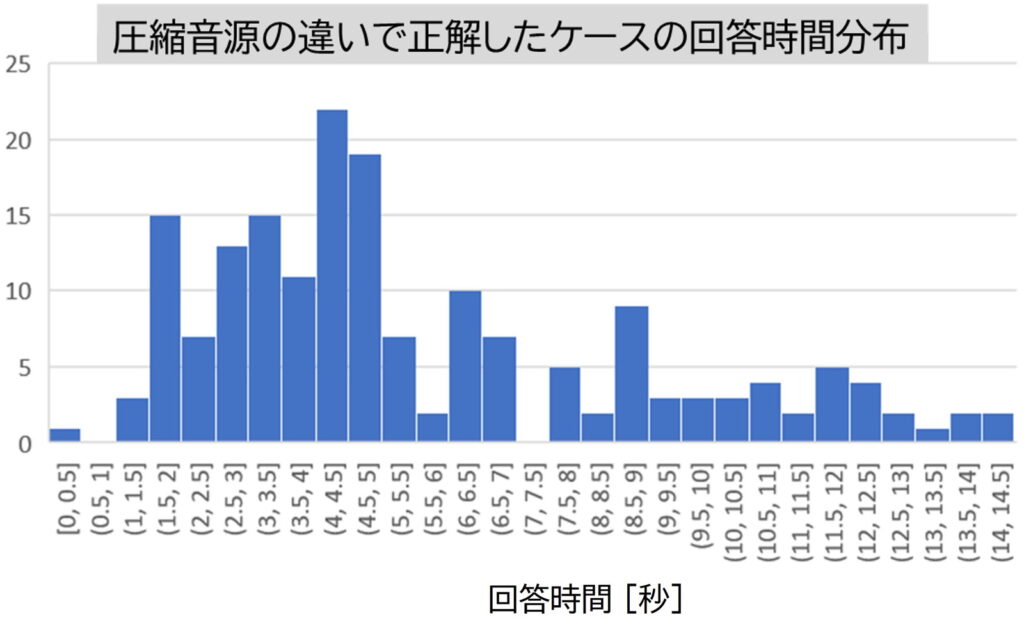

また、近年は訓練の回答時間も取得しており、受講者がどのくらい時間をかけて聞き比べの判断をしているのかを推定できるようになりました。受講者が迷いながら回答しているか、あるいは聴き始めてすぐに判断できているのか、ちゃんと聴かず適当に判断しているのかがわかるようになっています。以下は一例ですが、ファイルサイズ圧縮の有無を聴き分ける訓練について、正解データだけについてその解答分布を示しています。この結果では、4秒程度で正解できることがわかります。実際にこの音源の場合、3~4秒あたりでオリジナル音源と圧縮音源の差分が大きくなっており、この部分が判断の決め手になっていることがわかります。

回答時間を利用してファイル圧縮の聴き分けポイントを推定した例

このように、受講者に対して聴きどころを提示してあげるための客観的根拠としてデータを活用できるのではないかと考えており、このようなデータをこれからいかに活用していくかも課題かと考えています。

D. 講義・アドバイスについて

「講義・アドバイス」についてですが、ここが一番システム化しにくい部分です。聴能形成の目的の1つには、聴覚的な音の違いを音の物理的な性質の違いと関連付けることができる[7,8]という点があり、これには音感としての理解だけでなく物理的・理論的な理解も必要になってきます。また、その訓練コンテンツによる聴き分け能力が、どんな音現象の判断や面白さにつながっているのか、その概念やメカニズムを知ることは非常に重要です。

そのような講義に相当する部分はこれまで、教育機関であれば教員、企業であれば企業内の教育担当の方によって実施されてきました。各企業において、なぜこの聴き分けスキルが必要であるのか、そのスキルがどの業務とリンクしているのか、それを共有することは訓練モチベーションにつながりますし、知の伝承としても非常に重要です。「熟練者はいるが忙しくて講師を務められない」、あるいは「聴き分け能力は高いが、それを伝えられるスキルがない」、そもそも「熟練者が退職してもういない」など、いろいろなケースがありますが、講師を立てるのが難しい場合は弊社から講師を派遣しています。その他の方法として、真耳Onlineでは管理者および受講者向けに訓練コンテンツの解説資料を用意しており、ある程度はテキストを読めばわかるようにしています。

このように知識面については資料や動画を用意し簡単にアクセスできるような環境を作っていくことが重要だと考えていますが、受講者へのアドバイスについては、前項の訓練データと結び付けて行うのが望ましいと考えると、個別の対応が必要であり、実施が難しい現実があります。各個人に向けてのアドバイスを企業内で実施しているケースもあるようですが、実際にはやり切れているケースは少ないと聞いています。今後はAI等の活用により、訓練データに連動したアドバイスや出題による個人訓練ができるようにしていくことが必要かと考えています。

受験攻略法のように、出題者側が提供しない聴能形成攻略サイトや聴能形成攻略動画がいっぱい出てくるような未来がこないのかなあ、と、ふと考えたりもしますが、それにはユーザーの拡大が必要ですし、拡大のためには次に出てくる「訓練の動機付け」も必要であるとも考えています。

E. 訓練の動機付けについて

適切なタイトルが思いつかなかったのですが、「訓練の動機付け」、これが訓練継続に大きな影響を与えるものだと思っています。例えば、複数の教育機関での導入実績から、以下の傾向がわかっています。授業として取り入れられたケースでは参加率が高い一方で、各自任意のタイミングでのオンデマンド受講とした場合の受講率は低くなってしまうというものです[9]。授業の場合、参加すると単位が取れるといういわば「訓練に対する褒美」があるのですが、自由参加の場合はそれがないのでなかなか参加が続きません。「自身の能力が向上する」が動機付けになるケースとならないケースがあるようです。企業においても、訓練用の時間をとって、この時間に訓練をすると決めている場合は受講率が高いのですが、個人任せにしていると徐々に受講率が下がっていったり、業務が忙しくなると急に訓練が続かなくなったりします。

企業によっては、ライセンス制を導入し、聴能形成の成績が一定以上でないと担当できない業務が存在する場合もあると伺っています。

もちろん、このような褒美による動機づけがなくとも、能力向上のため訓練を続けられる受講者も一定数います。しかし、多くの受講者が継続できるためには「データ分析」でも述べたように、訓練実績の可視化が必要であると考えています。しっかり訓練をして能力があると認められた受講者が認知されるような「能力検定制度」と、その能力の具体的な使い先がわかるとよいのではないかと考えています。検定制度、認定制度については多くのお客様からも要望されています。

他には、ゲーム的な要素を取り込んで訓練をどんどん続けたくなるような工夫もしてはどうかというご意見をいただくこともあり、今後の聴能形成としていろんな選択肢があるのではないかと考えています。

4. 広がる真耳Onlineの受講者とこれからの聴能形成

先ほど約3000人、のべ23万回の訓練データとお知らせしましたが、真耳Onlineでは受講者比率でいうと、教育機関、音楽・放送・オーディオ関係企業、騒音・振動関係企業でほぼ三等分になっているのですが、2024年からは個人ユーザーが増えてきました。弊社では、個人向けのサービスを提供していないのですが、株式会社 J.TESORIによるJTSW Ear Training(JET)にて真耳Onlineを利用した講習会が受講できるようになっています。2025年現在、年2回、1回3か月のコースを開講しています。受講者の内訳はサウンドエンジニアが7割程度でBGM関係、機器メーカー、学生、一般となっており、これまで我々がカバーしきれなかった受講者にも広がっています[10]。

今後は、個人で音楽制作をしているDTMユーザーやゲームサウンド関係などにも広がっていくのではないかと期待しています。OTOTEN2025でも真耳Onlineは盛況で、ユーザーの裾野の広さ、耳を鍛えることに対して来場者が大変興味をもっていることを実感しました。

このようにユーザーが広がっていく中で特に近年要望として挙がってくる点をまとめて今後の聴能形成の展望として締めくくりたいと思います。

① 空間オーディオや、空間印象に関連する訓練をやりたい

② 聴いて答えるだけでなく、自分で操作して音の変化を実感したい

③ 自分の好きな曲で訓練したい

④ 認定制度・検定制度のような制度化に期待

⑤ 個人ですぐ訓練を開始できるアプリが欲しい

①については、「定位」「拡がり感」「残響」などに関するコンテンツを作っていますが、実践的なコンテンツを増やしていきたいと考えています。同時に訓練できる人数が限られてしまうのがネックですが、イマーシブオーディオに対応した訓練も実施してみようかと考えています。

②③については、システム化を検討しておりますので期待してお待ちください。④⑤について、協力者(社)をお待ちしておりますので、是非よろしくお願いいたします。

5. 最後に

今回は我々が日頃付き合いのある「企業」における聴能形成をメインに書いてまいりましたが、聴能形成が広まっていき、「音の違いがわかるようになる」、「違いを語れるようになってくる」、このようなことができるようになってくると、個人でオーディオを楽しむ際にもより楽しみが増えてくるはずです。「今まで気にしていなかった音の違いがわかる」、そんな体験が増えていき、「音は面白い」そのような社会の流れができることを期待しています。いずれは小学校の授業で「今の音ちょっと違ったかな?」というような音の違いについて接する機会ができるようになっても不思議ではないのかと思いをはせています。読者の皆様が、少しでも聴能形成に興味を持たれることに期待を込めて本稿を締めくくります。

参考文献

- [1] 岩宮眞一郎,大橋心耳,“音の感性を育てる 聴能形成の理論と実際”, 音楽之友社,1996. ↑

- [2] 大脇達生,「聴能形成」を取り込んだ社内音響教育,日本音響学会誌 77 巻11号,

pp. 734-740, 2021. ↑ - [3] 中井順一,音の違いが語れる人を育てたい -スズキの取り組み-,

NOE技術ニュース第46号, 2018.8

https://www.noe.co.jp/technology/46/46news3.html ↑ - [4] Sandro Sperandei et al., Adherence to physical activity in an unsupervised setting: Explanatory variables for high attrition rates among fitness center members”, Journal of Science and Medicine in Sport,19(11), pp 916-920, 2016.11 ↑

- [5] 森尾謙一ら,聴能形成導入の事例紹介およびトレーニング効果の持続性について,日本音響学会音響教育研究会資料,vol.6, no.1, EDU-2011-5,2011.1 ↑

- [6] 森尾謙一ら,聴能形成における能力判定方法の検討-真耳Onlineへのレーティングシステム導入-,日本音響学会2022年春季研究発表会講演論文集,3-10-12,pp.5-8,2022.3 ↑

- [7] Shin-ichiro Iwamiya et al., Technical Listening Training: Improvement of sound sensitivity for acoustic engineers and sound designers, Acoustical Science and Technology, vol.24, no.1, pp. 27-31, 2003 ↑

- [8]森尾謙一,音を聴き分けるトレーニング「聴能形成」,NOE技術ニュース43号,2017.3

https://www.noe.co.jp/technology/43/43news3.html ↑ - [9] 濵野峻行ら,音楽大学におけるオンライン聴能形成プログラムの実施,

国立音楽大学研究紀要59,pp 83-94,2025.3

https://kunion.repo.nii.ac.jp/record/2000615/files/K59_83_Hamano.pdf ↑ - [10] 栗山譲二,聴能形成をより多くの人に -JTSWでの個人向けオンデマンドコースの取り組み-,NOE技術ニュース第59号,2025.3

https://www.noe.co.jp/technology/59/59news4.html ↑

執筆者プロフィール

- 森尾謙一(もりお けんいち)

1980年生まれ。京都大学工学部地球工学科卒業、同大学院工学研究科都市環境工学専攻修了後、2006年日東紡音響エンジニアリング(現 日本音響エンジニアリング)入社。入社1年目から聴能形成システム「真耳」のソフトウェア開発を担当。2019年に聴能形成運用支援サービス「真耳Online」を開始。趣味はクイズ、コーヒー。月2ペース程度で音楽ライブを鑑賞。