- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年夏号

- 東京藝術大学 音楽環境創造科における聴能形成

JASジャーナル目次

2025summer

東京藝術大学 音楽環境創造科における聴能形成

東京藝術大学

音楽環境創造科 教授 丸井淳史

1. はじめに

聴能形成は、「音に対する鋭い感性」つまり「音の違いを生じさせる音響特性の違いまでを正確に認識し、適切に表現できる能力」(参考文献3:北村ら, 1996)を向上させるための訓練です。

音についてのコミュニケーションを行う際に、たとえば「鼻にかかったような音がするね」と言うのも有効ではありますが、「2000Hz付近の音域が強調されている」と言うほうが、誰にでも同じメッセージが正確に伝わります。また、音の調整をする際には、イコライザーで周波数をどのように操作すればよいかが明確になりますので、作業速度の向上が見込めます。また、ライブ音響の現場でハウリングが生じたときに、ハウリング音の周波数が瞬時にわかれば、グラフィックイコライザーでその周波数を調整する作業も短時間に行えるでしょう。

このように、音についてのコミュニケーションや作業をする際には、物理測定の結果を基にした表現、感覚を言語化したものを用います。ここで物理測定できるものとは、マイクロホンと測定機を使って測り、ヘルツやデシベルなど物理的な単位を伴って数値化できるものです。周波数特性、音圧レベルやダイナミックレンジ、歪みやノイズの量(THD+N)などが該当します。一方、音を聞いた時に感じる「迫力」は、感じた迫力のどの側面を説明するかによって「音の大きさ」や「音域の広さ」といった語で詳しく説明することができます。このように感じたことを細分化・具体化していったときに、「音の大きさ」や「音の高さ」のように、それ以上こまかく分けることができない感覚にたどり着きます。そのような感覚のことを要素感覚と呼びます。要素感覚は物理測定の結果と対応するのが理想です。たとえば「音の大きさ」は音圧レベルに対応し、「音の高さ」は周波数に対応します。聴能形成は感覚と物理の対応を覚えるための訓練法のひとつです。

本稿では、音楽録音をはじめとする音響エンジニアのための方法を中心に、聴能形成の簡単な紹介と、東京藝大で行っている方法をご紹介します。

2. 聴能形成の概要

楽器演奏などの音楽学習の場面においてはソルフェージュのような訓練を通して、音高や音程の感覚を身につけるとともに楽譜の読み書き能力を身につけます。ポーランドのワルシャワ国立音楽大学(現:ショパン音楽大学)に1953年に設置されたサウンド・エンジニアリング学科においては、そのような音楽的な音の聞き方に加えて、音響的な音の聞き方の訓練の必要性が意識されていました。

ショパン音楽大学のTimbre Solfege(音色ソルフェージュ)は、1974年にRakowskiらによって音楽録音学科に導入されたとのことで、Letowskiによる1985年の論文に訓練についての記載があります。その論文によれば、能動的・受動的な訓練により、音色の知覚能力を向上させるとともに音色についてのコミュニケーションに使える明確な言語を獲得するのを目的として、6セメスターにわたって、線形/非線形歪み・楽器音の立ち上がり/減衰部の時間判断、残響時間の推定などを行っていたとのことです。線形歪みには、イコライザーによる音質の変化も含まれています。

ショパン音楽大学で訓練を受けたWieslaw Woszcycは、カナダのマギル大学の音楽研究科に設置されたサウンドレコーディング領域に「Technical Ear Training」講義を開設します。筆者が2005年頃に受講した際には、聴能形成専用のスタジオにRene Quesnelが開発したコンピュータソフトが設置され、自主練習とQuenelとの隔週の個人レッスンを組み合わせた授業になっていました。イコライザーを用いた山付け(ピーク)・谷付け(ディップ)課題が中心でした。

最初は、250, 500, 1000, 2000, 4000Hzのいずれか一つの周波数帯域が12dB持ち上げられ(Q値は2.0)、原音と加工音を聞き比べながらどの帯域が変化したのかを当てる課題から始まります。徐々に周波数帯域が拡大され、63Hzから16kHzまでのすべての帯域が対象となります。また、ピークが6dBになったり、周波数が1/3オクターブ刻みになるなど、徐々に難易度が上がっていきます。さらに、ディップ課題(-12dBや-6dB)も加わり、最終的には、複数のピークとディップを組み合わせた課題に取り組むことになります。早押しクイズ的な問題もあり、飽きない工夫がされていました。

一方、日本で初めての聴能形成である九州芸術工科大学(現:九州大学芸術工学部)における「聴能形成」が当初参考にしたのは、デトモルト北西ドイツ音楽アカデミー(現:デトモルト音楽大学)のGehörbildung(聴覚訓練)だったそうです。音響設計に適した独自の方法を取り入れ、訓練用ソフトウェアである「真耳」や、企業への導入につながってゆきます。それらについては、ぜひ本号の他の記事や参考文献を参照してください。

3. 東京藝術大学音楽環境創造科で行っている方法

筆者が勤務している東京藝大音楽環境創造科では、「プロジェクト音響」という授業の中で聴能形成を行っています。マギル大学の方法と九州大学芸術工学部の方法を参考にしたもので、主にレベル差判定と周波数判定を中心に、以下のような内容をグループレッスン形式で行っています。

3.1. レベル差の判定

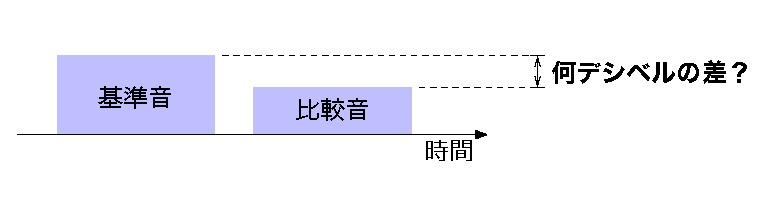

10秒程度の基準音が流れたあとで比較音が流れます。基準音に対して比較音のレベルがどのくらい変化したのかをdB値で回答する練習です。

初級でのレベル差の選択肢は-20, -10, -6, -2, 0dBの5段階です。-10dBと-6dBは、聴感上でおよそ半分の音量になるレベル差と、物理的に半分の音圧になるレベル差に相当しています。また、-20dBは本学録音スタジオの調整室に設置されたモニターコントローラのディマーと同じレベル差です。

中級になると、-4, +2dBが加えられて7段階になります。さらに上級になると-1, +1dBが追加され、-20, -10, -6, -4, -2, -1, 0, +1, +2dBの9段階になります。+/-1dBでは音量感による判断だけでなく、音質が異なって聞こえることなども判断のヒントとして活用します。

3.2. 周波数特性の判定

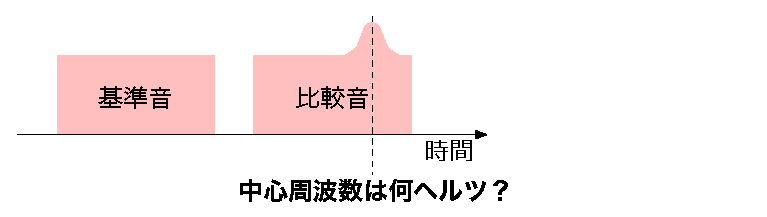

レベル差の訓練と同様に、基準音と比較音の2つを相次いで再生し、周波数山づけ(ピーク)の中心周波数を答えます。

初級の中心周波数は250, 500, 1000, 2000, 4000Hzの1オクターブごとで、帯域幅はQ=2.0、ゲインは+12dBの双2次フィルタを用いて音に山づけを行っています。この5つの周波数は1000Hzを中心とした周波数帯域だということもあるのですが、ショパン音楽大学やマギル大学で採用されている母音のフォルマントと関連付ける記憶方法との関連もあります(後述)。場合によっては、低域と高域に1オクターブずつ追加して、125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000Hzとします。

中級では低域と高域にさらに1オクターブずつ追加され、63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000Hzとします。また、ゲインは+12dBおよび+6dBの場合で練習をします。また、「ミックス課題」と称した、周波数だけでなくピークのゲインについても+12dBと+6dBから選ぶ問題も出題します。

また、ピーク課題に加えて、周波数帯域を12dB減衰させた「ディップ課題」も加わります。比較音のディップを聞いた直後につぎの問題のフラットな基準音を聞くと、ディップの反動でピークが生じたように聞こえてしまいます。そのため、問題と問題のあいだには15〜30秒くらいの時間をあけながら練習を行います。

ディップがあると、その上下の周波数帯域がやや持ち上がったように聞こえます。例えば1000Hzのディップでは500Hzと2000Hzが目立ったように聞こえます。思わず「聞こえる」周波数である500Hzや2000Hzを回答してしまいますので、気を付けるようにします。

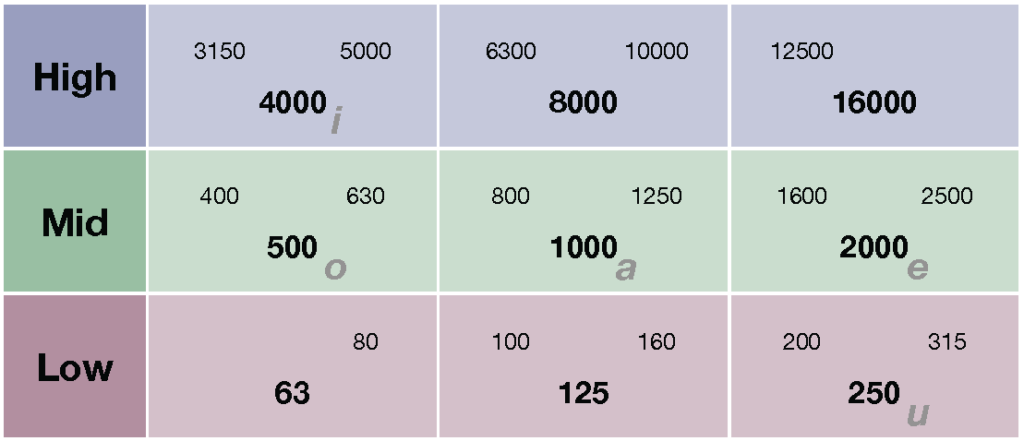

上級では1/3オクターブ(63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000Hz)での判断を行います。帯域幅やゲインは中級までと同様です。また、ピークを異なる2つの周波数で同時に出現させる「2ピーク課題」や、ピークとディップが異なる周波数に1カ所ずつ現れる「1ピーク・1ディップ課題」といった変わり種も登場します。

4. 母音をヒントにする

周波数判定において、初学者はまず中心周波数が大雑把に「低域・中域・高域」の3つのどれに該当するかを判断するところから始まります。それが間違いなく判定できるようになったら、次は1オクターブ刻みでの判断、さらに1/3オクターブ刻みでの判断ができるように練習を積んでいきます。

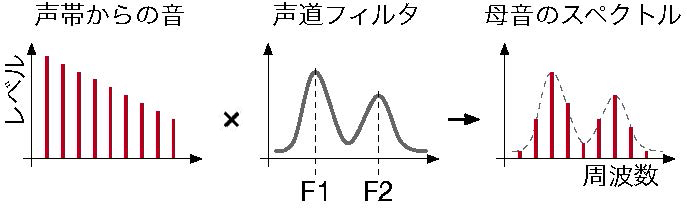

前述の初級レベルでは、250, 500, 1000, 2000, 4000Hzの5つから選ぶように出題します。これは、母音のフォルマント周波数を参考にして判断することができます。Meyerは著書の中で音色を説明するために、ドイツ語の母音と周波数の対応表を提示しています。そもそも、声帯で生じたブザーのような音が、喉や口腔を通してフィルタがかけられて母音として発音されます。そのフィルタには複数のピークがあり、低い方から第1フォルマント、第2フォルマントというように呼ばれます。

個人差は大きいのですが、「お」の第1フォルマントは500Hz付近、「あ」の第1フォルマントは1000Hz付近、「え」の第2フォルマントが2000Hz付近に存在します。さらに250Hzは「う」の第1フォルマントよりやや低いあたりに、4000Hzは「い」の第2フォルマントよりやや高いあたりに位置しています。周波数と音の感覚がまだ身についていない人は、こういった母音の響きをヒントにして周波数のイメージをすると良いかと思います。上図には母音も記載しておきました。

5. おわりに

本稿では聴能形成の簡単な紹介と、東京藝大で行っている方法をご紹介しました。聴能形成は楽器演奏と同様に実技科目ですので、ある程度の期間にわたる繰り返しの練習が必要になります。近年ではオンラインで受講できる聴能形成サービスや、スマートフォン用のアプリケーションもありますので、ぜひ挑戦してみてください。

6. 参考文献

- Tomasz Letowski (1985) “Development of Technical Listening Skills: Timbre Solfeggio”, Journal of Audio Engineering Society, vol.33, no.4, pp.240-244.

- Jurgen Meyer (2009) Acoustics and the Performance of Music. Springer.

- 北村音壱, 佐々木實 (著), 岩宮眞一郎, 大橋心耳 (編). 音の感性を育てる ――聴能形成の理論と実際――. 音楽之友社, 1996年

- 河原一彦, 西村明. 大学における聴能形成の展開とその展望. 日本音響学会誌, 77巻, 11号, pp.726-733, 2021年

- 大脇達生.「聴能形成」を取り込んだ社内音響教育 ――「音感訓練」を通して見えてきたこと――. 日本音響学会誌, 77巻, 11号, pp.734-740, 2021年

- 丸井淳史. 第5章 サウンドデザイナーのための聴能形成. 松村誠一郎 編著. メディアテクノロジーシリーズ8 サウンドデザイン, pp.147-177. コロナ社. 2024年10月.

執筆者プロフィール

- 丸井淳史(まるい あつし)

2000年8月、ペンシルベニア州立大学 コンピュータ理工学専攻 修士修了

2004年8月〜2006年8月、マギル大学 サウンドレコーディング領域 博士課程在籍

2006年3月、会津大学コンピュータ理工学研究科 博士修了

2006年9月、東京藝術大学 音楽環境創造科 着任人間が音を聞いて印象を抱くしくみを理解し音楽制作・音楽享受に応用できるようにするという目標のもと、研究を行っています。とくにデジタル/アナログ楽器の音色や、音響的な音の聞き方の訓練についてなど、クリエイターが音を自由自在に扱う一助となるような内容に興味をもっています。