- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年秋号

- ソフトウェア定義のフルデジタルアンプ CRI D-Amp Driver®のご紹介

JASジャーナル目次

2025autumn

ソフトウェア定義のフルデジタルアンプ

CRI D-Amp Driver®のご紹介

株式会社CRI・ミドルウェア

開発本部 音響開発部 副部長 小松義一

1. はじめに

株式会社CRI・ミドルウェアは、「音と映像で社会を豊かに」という企業理念に基づき、音声・映像に関する研究開発を行い、その成果であるミドルウェア(*1)を「CRIWARE」ブランドで提供している会社です。また、その音響部門では、ソフトウェア定義(*2)で音響システムを構築する「CRI D-Amp Driver®」「CRI SOLIDAS®」をライセンスしています。

今回は、OTOTEN2025に出展した際に好評を博しましたフルデジタルアンプ「CRI D-Amp Driver®」(以下D-Amp)について紹介させていただきます。D-AmpおよびCRI SOLIDASの詳細な技術・特長については、文末のリンク記事をご参照ください。

2. D-Amp紹介

2.1 D-Ampの概要 その誕生の背景と導入事例

近年、家電・産業・車載機器では機能の高度化・多様化に伴い、「音声」によるユーザーインターフェース(UI)の重要性が高まっています。音声による操作確認・警告・状態通知により、製品の使いやすさが格段に向上します。このようなニーズのもと、D-Ampは2010年代に組込みマイコン(*3)上で直接動作する軽量な音声再生ミドルウェアとして誕生しました。

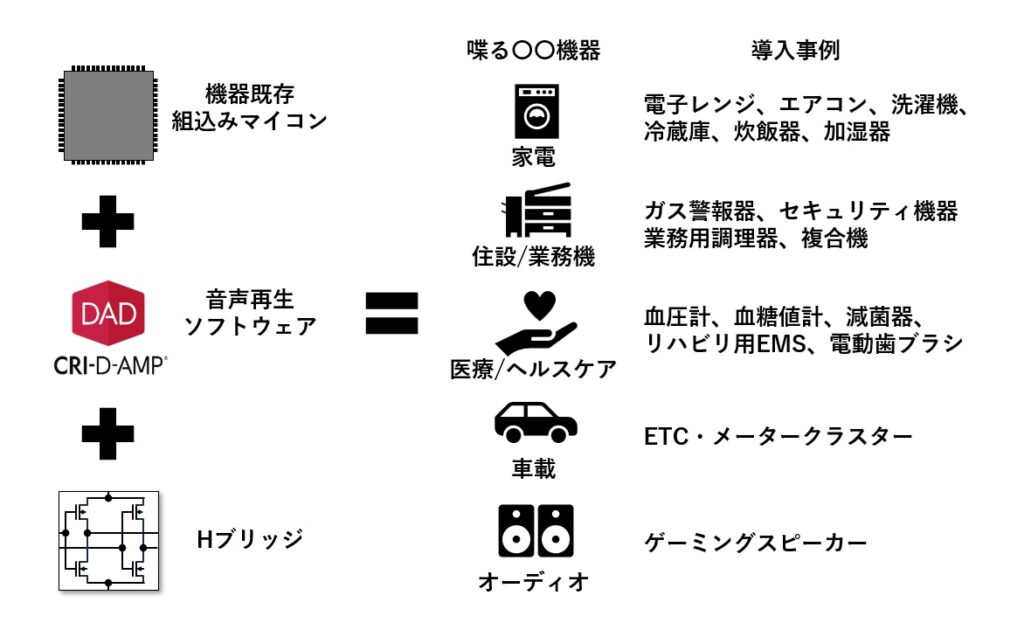

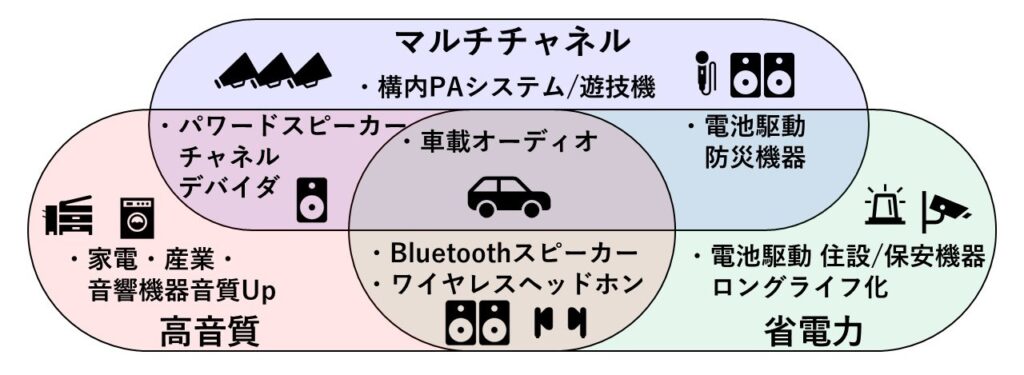

D-Ampは一言で、「ソフトウェア定義のフルデジタルアンプ」と言えるもので、ソフトウェアならではの柔軟性・拡張性に加え、一般的なD級アンプを凌ぐ省電力性・経済性を備えています。これらの特長を活かし、D-Ampは累計2千万台以上の製品に音声UIとして採用され、さまざまな分野で製品の付加価値向上とユーザビリティの強化に寄与しています(図1)。

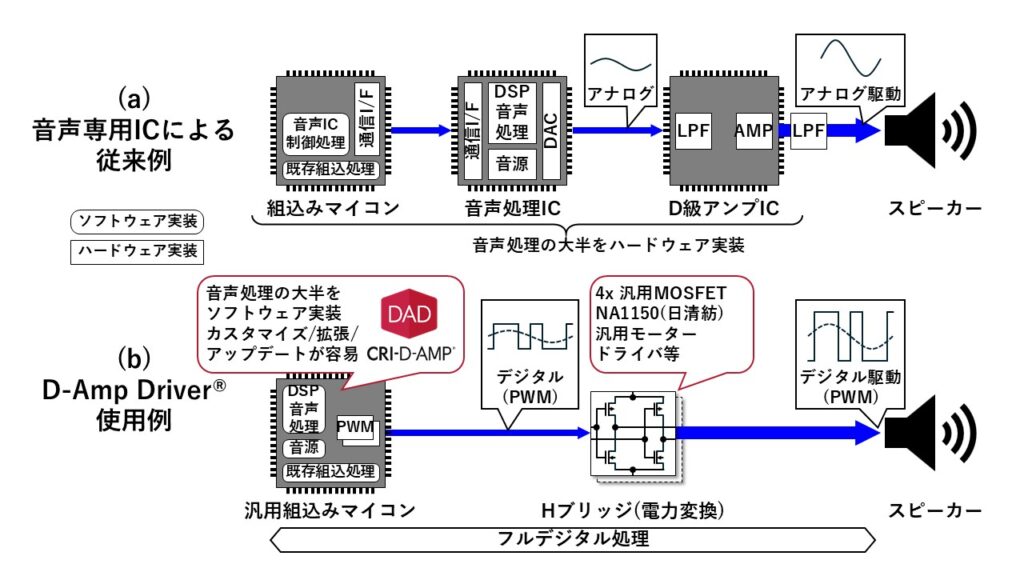

2.2 D-Ampの基本構成 組込みマイコンの演算能力を活用した音声出力

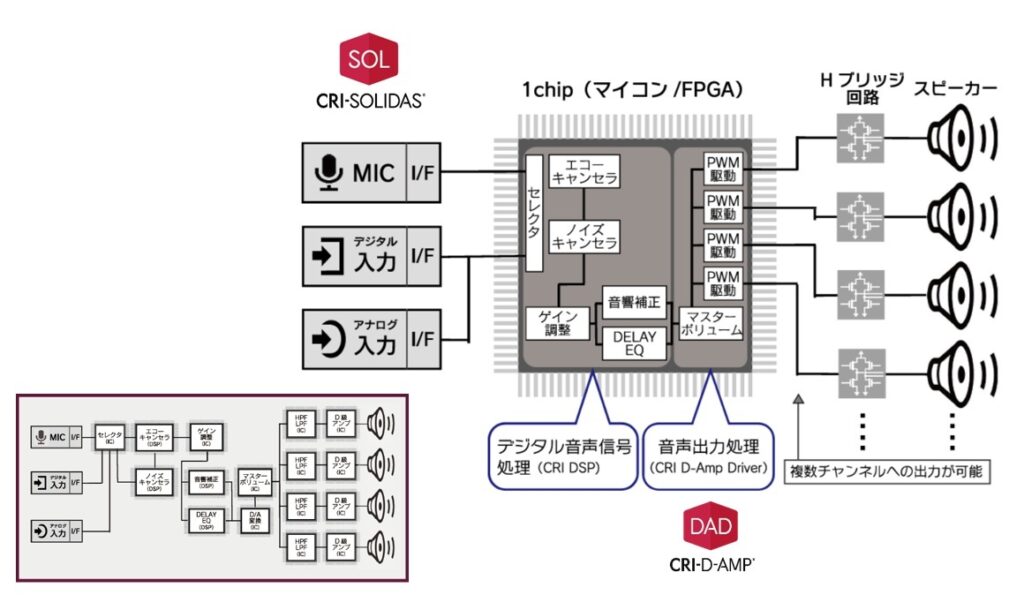

図2は、音声専用ICによる従来例とD-Amp使用例の比較です。従来例は、音声処理をIC(ハードウェア)で実装し、スピーカーはアナログ駆動となります。一方、D-Ampは既存の組込みマイコン(*4)の演算能力を用いて音声処理の大半をソフトウェアで実装します。ハードウェアはHブリッジ回路(*5)を追加するだけのシンプルな構成です。また、PWM(*6)信号でスピーカーを直接駆動するフルデジタル構成となります。これらは、表1のように従来例にはない多くのメリットをもたらします。

図2 音声専用ICによる従来例とD-Amp Driver®使用例の比較

| ソフトウェア+ Hブリッジ構成 |

システムやマイコンに合わせた柔軟なカスタマイズ、拡張、アップデート可 |

|---|---|

| 音声IC群調達リスクの削減、部品点数/コストの低減、実装面積の縮小 | |

| フルデジタル構成 | アナログ変換排除によるノイズ・歪・電力ロスの少ない音声再生 |

2.3 D-Ampの進化と拡張 マイコンの高性能化とともに

2010年代のD-Amp開発当初に掲げた目標は、組込みマイコンのリソースで「とにかく喋らせること」でした。当時はマイコン性能の限界もあり、出力できた音声はモノラルでサンプリング周波数やビット深度も低く、いわばAM~FM放送相当の音質に止まっていました。しかし、近年の組込みマイコンの高性能化はめざましく、特にCPU周波数やPWM分解能の向上により、CD相当、ハイレゾ相当のHi-Fi音質再生や、マルチチャネル出力が可能となりつつあります。表2に、マイコンの高性能化によるD-Ampの進化例を示します。

| 組込みマイコン例/製品リリース時期 | 製品A/2015年頃 | 製品B/2020年頃 | 製品C/2025年(計画中) スペックは見込み値 |

|---|---|---|---|

| CPUビット長/周波数 | 16bit/32MHz | 32bit/170MHz | 32bit/200MHz |

| FPU(浮動小数点ユニット)/ DSP | なし | FPU | FPU+72bit DSP |

| PWMチャネル数/分解能 | 4/12bit相当 | 12/16bit | 24/20bit |

| D-Amp実現音質 | AM~FM放送相当 | CD相当 | ハイレゾ相当 |

| 最大チャネル数 | 1(モノラル) | 2~4(マルチ) | 4~(マルチ) |

| 最大サンプリング周波数 | ~24kHz | 48kHz | 96kHz~ |

| PWM分解能→可聴帯ビット深度 | 12ビット前後 | 16ビット前後 | 19ビット前後 |

| DSP(音響処理) | △ | △~〇 | 〇 |

2.4 CRI SOLIDAS 1チップで音響システム全体を構築

マイコンの高性能化は、D-Amp(アンプ機能)の高音質化、マルチチャネル化を可能とするだけでなく、たったひとつのマイコンで、アンプを含む音響システム全体を構築することをも可能にします。この考え方を推し進めたものが「CRI SOLIDAS(以下SOLIDAS)」です。

SOLIDASは、ソフトウェアによるフルデジタル音響ソリューションです。図3は、音響システムの従来構成例とSOLIDASによる構築例です。従来例では、さまざまな音響信号処理(入力セレクタ、エコー/ノイズキャンセラ、音響補正、EQ、アンプ等)を個別のハードウェアで実装します。

SOLIDASでは、これら全ての音響信号処理をソフトウェアで実装し、処理を1チップに集約可能となっています。本稿で解説しているD-Ampも、SOLIDASの中でデジタルアンプ機能を提供する要素となります。主な応用システム例としては、多くの入出力を持つAVアンプ、イマーシブオーディオ、デジタルチャネルデバイダーなどが考えられます。

2.5 フルデジタル処理 アナログ処理のないピュアな再生音

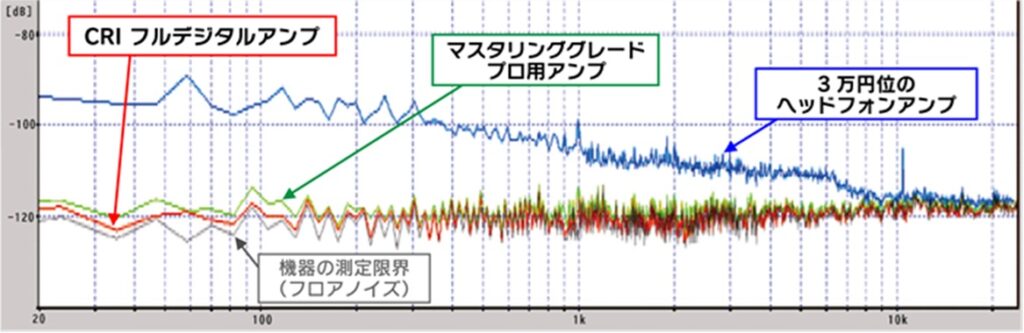

先に示した図2の通り、D-Ampは音源の音声処理からスピーカー端までフルデジタル処理を行い、スピーカーを直接パルス駆動します。スピーカーやHブリッジ素子、電源を除き、アナログ要素がほとんどないため、ノイズや歪みの少ない、原音に忠実な音声再生が可能です。図4にD-Ampの残留ノイズを示します。D-Ampは、スタジオで用いられるマスタリンググレードのプロ用アンプと同等な残留ノイズ特性が得られています。

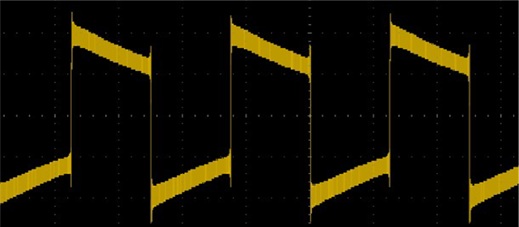

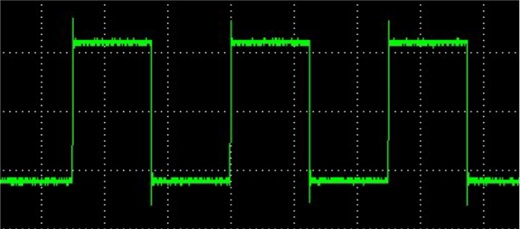

図5に80Hz矩形波入力時の再生波形比較を示します。D-Ampは一般的なD級アンプで行われるDCカット処理をパスできるため、超低域でも波形が崩れず、原音に忠実な再生能力が得られます。

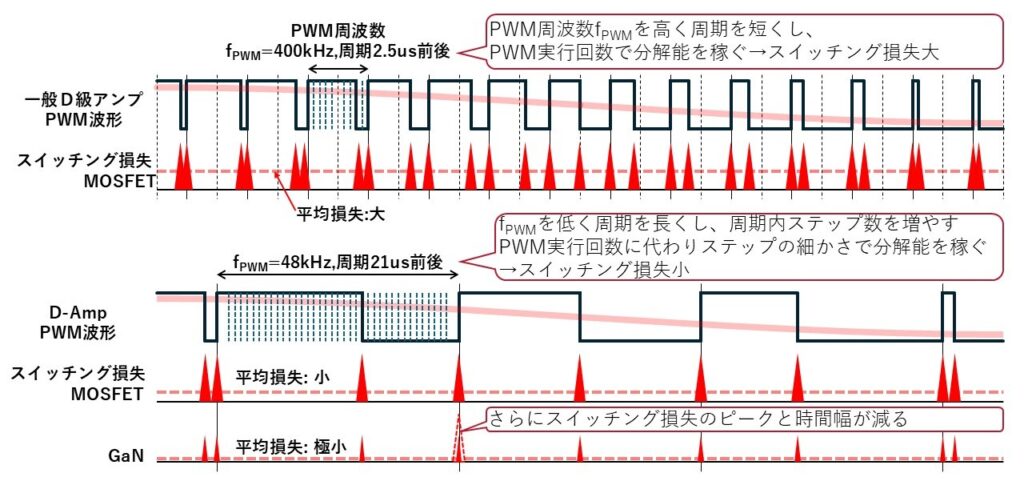

2.6 省電力設計 あえての低周波数処理

図2の通り、D-AmpはPWMで出力段(Hブリッジ)をスイッチング駆動する点で、D級アンプに分類されます。一般的にD級アンプは電力変換効率が高く省電力ですが、D-Ampはさらに省電力な特長を持っています。

図6は、一般的なD級アンプとD-AmpのPWM波形・スイッチング損失の比較です。一般的なD級アンプでは、入力信号のアップサンプリングを行い、PWM搬送周波数fPWMを400kHz以上として、PWMの実行回数とノイズシェーピング(*7)の併用で分解能を稼ぐ方式が採用されています。この方式では出力段のスイッチング回数が多くなり、スイッチング損失とそれに伴う発熱・電力損失が増加します。

一方、D-AmpではfPWMをあえて音源のfs(サンプリング周波数)と同じ48kHz程度に抑え、その代わりに1周期内のステップ数を細かく設定することで分解能を確保します。これにより、出力段のスイッチング回数を少なくし、発熱・電力損失を大幅に低減しています。

以上により、D-Ampは一般的なD級アンプに比べ電力損失が少なく、省電力が実現できます。

図6 一般的なD級アンプとD-AmpのPWM波形・スイッチング損失比較

2.7 D-Amp×GaN応用研究 次世代のD-Ampを目指して

近年、パワー半導体のGaN(窒化ガリウム)FET(以下GaN)デバイスが注目されています。GaNは従来のMOSFETと比べてゲート容量(*8)やオン抵抗(*9)が一桁小さく、電力変換ロス、つまり発熱を抑えることができ、機器の小型化(放熱器の極小化)や高電力効率化を実現します。身近な応用例(*10)として、PC/スマートフォン用の超小型電源アダプタ(USB-PD)が挙げられます。

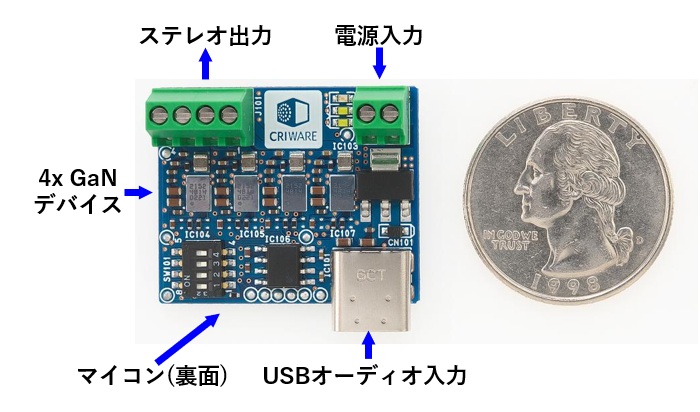

当社では、次世代のD-Amp開発にむけ、GaN応用を研究中です。前項の通りD-Ampはもともと省電力ですが、Hブリッジ部分にGaNを使用すると、さらなる省電力化、低発熱でヒートシンクレス(無放熱器)による超小型化が期待できます。先の図6下段には、MOSFETとGaNのスイッチング損失比較イメージを示しています。GaN応用のD-Ampの試作品を図7、基本特性を表3に示します。電力変換損失、すなわち発熱が少ないことを見越し、約3cm角の超小型・ヒートシンクレス設計としています。

| 項目 | 試作仕様(最小構成) |

|---|---|

| サイズ | 約3x3cm、ヒートシンクレス |

| マイコン | STマイクロエレクトロニクス STM32G474 |

| GaN(Hブリッジ構成部品) | EPC EPC2152/EPC23102 x4 |

| 入力 | 12V電源、USBオーディオ |

| サンプリング周波数/ビット深度 | 48kHz/16bit |

| スピーカー出力チャネル×電力 | 2ch(ステレオ)×20W |

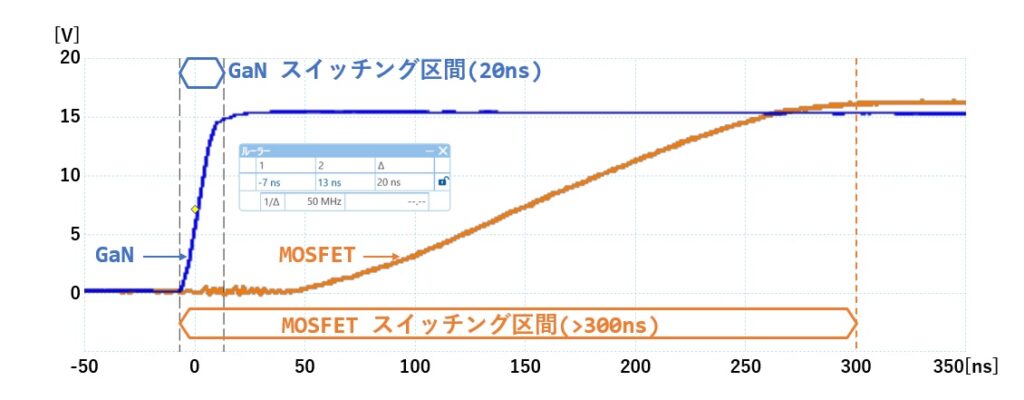

図8は、MOSFET版D-AmpとGaN応用D-Amp試作品のPWM立ち上がり波形を比較したものです。立ち上がり時間はMOSFETの300ns以上に対し、GaNは20nsつまりMOSFETの1/15以下という驚異的な速度です。この違いは、主にMOSFETとGaNの寄生容量やデッドタイム(*11)の違いに起因します。この瞬時に立ち上がる特性は、スイッチング損失の少なさだけではなく、スピーカー駆動の正確さ、リニアリティ向上など、音質的な効果が期待できます。

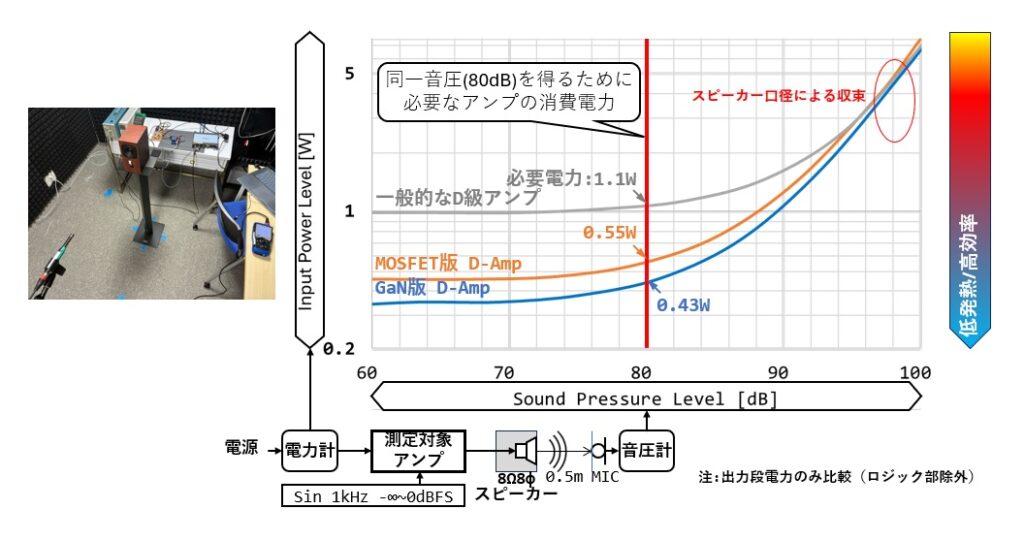

2.8 効率・音圧ベンチマーク 高音圧の実証実験

当社のお客様からは、他のソリューションに比べて「D-Ampは音圧が高い」というご評価を頂いています。ここでは、D-Ampの効率・音圧のベンチマーク結果を示します。

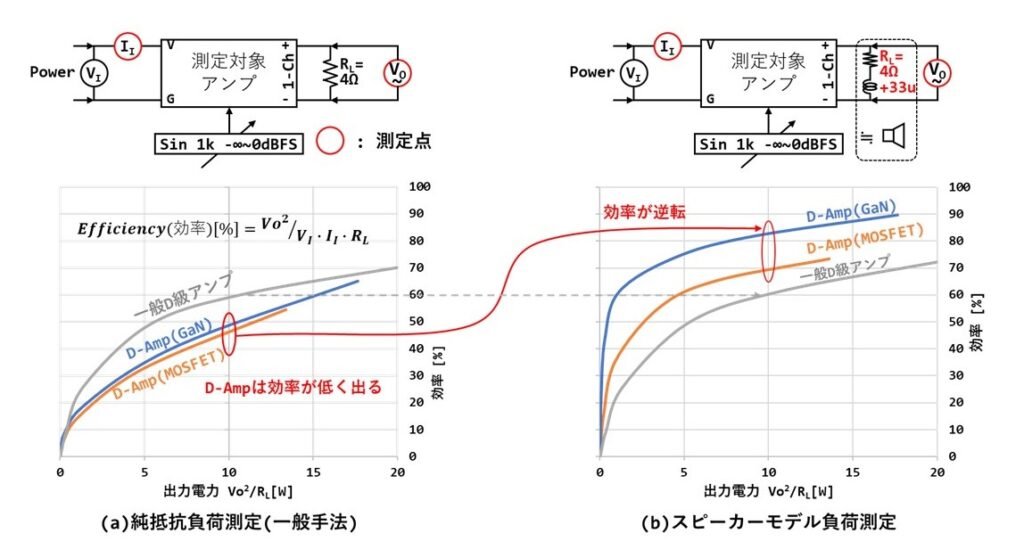

図9は、一般のD級アンプと、D-Amp(MOSFET/GaN)の効率比較例です。一般的にアンプの効率は、図9(a)のように純抵抗負荷における出力電力とアンプの入力電力の比で測定します。しかしD-Ampは誘導性負荷のスピーカーを直接パルス駆動する方式です。純抵抗負荷で測定するとパルス成分が全て熱損失となり、一般のD級アンプに比べて低効率な結果となってしまいます。

図9(b)は負荷を実機に近いスピーカーモデル(純抵抗+誘導性負荷)に変えて測定した結果です。この場合は効率が逆転し、D-Ampのほうが高効率な結果となります。PWM搬送周波数fPWM=48kHz付近では誘導性負荷部分のインピーダンス(抵抗成分)が上昇し、負荷全体が高抵抗=軽負荷となるためです。

図10は、3種類の測定対象アンプに繋いだスピーカーの出力音圧と、各アンプの消費電力の関係をプロットしたベンチマーク図です。かなり珍しいアンプの測定方法ですが、スピーカーを含めたアンプの真の効率を比較することができます。グラフ中央の赤線は、各アンプで80dBの同一音圧を得るための消費電力レベルを示しており、低いほど「優秀」となります。一般のD級アンプに比べ、D-AmpのMOSFET版は50%、さらにGaN版は40%以下の消費電流で同一音圧が得られることになり、お客様の「D-Ampは音圧が高い」という評価を実証したものとなります。

2.9 今後の展開

以上のように、D-Ampは当社の開発研究、お客様との協業、各種デバイスの高性能化を通じて日々進化し、Hi-Fi音質、マルチチャネル、そして優れた省電力を実現してきました。これらのD-Ampの特長を活かし、今後新たに展開が期待できる分野を図11に示します。

特に今後は音質要求の高いHi-Fiオーディオ分野、車載オーディオの省電力要求の高い分野に注力予定ですが、各分野固有の課題があります。主な対応計画を表4に示します。

| 分野 | 課題 | 概況・ソリューション | ステータス |

|---|---|---|---|

| Hi-Fi分野 |

ハイレゾ 高ビット対応 |

高性能マイコンで19bit達成可。さらなる高ビット要求には高fs化とΔΣ変調の併用を提案可 |

対応可 一部ΔΣ実装済 |

|

ハイレゾ 高fs対応 (96kHz~) |

技術的に可能。ただしHブリッジのスイッチング回数が増加するため、省電力性能とは背反する お客様の優先度(音質vs電力)に応じて柔軟に対応可 |

コンサル・ 対応可 |

|

| 車載分野 |

EMI(電磁妨害) 対策 |

小出力(~3W)、短ケーブル(<1m)は膨大な車載実績あり 大出力・長ケーブルは、一般D級アンプ同様なLCフィルタ追加が有効 |

研究中 (~2026年) |

| 共通 |

スピーカー パルス駆動耐性 |

小出力(~3W)、フルレンジは膨大な市場実績あり 大出力、特に2Way以上のスピーカーネットワークやツイーターに与える影響を解析中 |

研究中 (~2025年) |

| 測定手法の標準化・規格化提案 | 「スピーカー+フルデジタルアンプ」全体の真の実力を測定するための図10のような測定手法の標準化・規格化(IEC/JIS等)提案 | 企画中 |

3. おわりに

CRI・ミドルウェアは、ゲーム業界で培った技術を基盤に発展してきた企業です。「なぜゲーム業界の会社が音響分野に?」とよく聞かれます。ゲーム開発では限られたリソース環境の中で、低遅延で高品質な音声・映像信号処理が厳しく求められます。そうした厳しい要求の中で磨かれた当社の技術は、音響分野にも豊かに活用できると確信しています。

前述の通り、D-Ampもまた、限られたリソース環境で音声出力を実現するソフトウェアとして誕生しました。さまざまな分野・製品の厳しい要求に応える中で技術を磨き、現在ではSOLIDASプラットフォームの要素技術へ、Hi-Fi領域にもふさわしい品質へと進化を続けています。

D-Ampのデモ機を試聴・評価いただいた音響業界の皆様、そしてかつてD級アンプの開発に携わった諸先輩方からは、将来性・音質面で肯定的なご評価と、改善すべき点についても真摯な助言を頂いております。そのお言葉を糧に、開発メンバー一同、課題の整理やさらなる技術進化の検討に邁進しております。この場を借りて、心より御礼申し上げます。

D-Ampは柔軟で省電力な、ソフトウェア定義のフルデジタルアンプです。音響分野における新たな方式・選択肢としてご検討・ご採用いただき、業界の発展に貢献できることを目指して活動を続けてまいります。

リンク・参考記事

- CRI D-Amp Driver® 音声ICレスで音声再生。組み込みマイコン用音声ミドルウェア

- CRI SOLIDAS® – ソフトウェアで音を創るフルデジタルオーディオソリューション

- CRI SOLIDAS®がEdgeTech+ AWARD 2024にてJASA 特別賞を受賞

用語解説

- (*1)ミドルウェア: コンピューターのOS(基本ソフト)やアプリケーションソフトだけでは実現が困難な高度な処理を、その中間層で担うソフトウェア

- (*2)ソフトウェア定義: 機器の動作や特性を、ハードウェアではなくソフトウェア主体で定義・構築する技術思想。機能の柔軟な変更やアップデート、短期開発が可能となり、設計や運用の自由度が高まる。車載分野ではSDV(Software Defined Vehicle)戦略が有名

- (*3)組込みマイコン(Micro Controller Unit): 組み込まれる機器の制御、UIのスイッチ読取りや表示指示を担う。近年では多くの家電・産業・車載機器に組込みマイコンが使用されている

- (*4)本稿では主に組込みマイコンをD-Ampの実装対象として挙げているが、SoC(System On Chip)やFPGAにも実装可能。その性能・自由度を活かし、さらなる高機能/高性能が実現可能。

- (*5)Hブリッジ回路: マイコンの微弱なパルスからスピーカーを駆動可能なパルスへと電力変換する。スイッチ素子4個を「H」型に並べることから、この名称で呼ばれる。スイッチ素子には、安価な汎用MOSFET(金属酸化膜電界効果トランジスター)、汎用ブラシモータードライバー、GaN(窒化ガリウム)FETなどが利用できる

- (*6)PWM(Pulse Width Modulation): パルス幅変調。元信号のレベルを0/1パルスの時間比で表現する

- (*7)ノイズシェーピング: 低分解能における量子化ノイズを高域に集中させ、可聴帯域内のノイズを低減する技術。画像のディザ技術に類似。主な手法としてΔΣ変調がある

- (*8)ゲート容量: ゲート電極部の寄生容量。スイッチング時の充放電により損失(熱)を生じる

- (*9)オン抵抗: 導通(オン)時のソース~ドレイン間抵抗値。電流に比例した抵抗損失(熱)を生じる

- (*10)その他分野の応用例: 産業分野(処理量が激増するデータセンター電源、モータードライバー)、車載分野(EVインバーター・充電器、LIDARの高エネルギー測距パルス制御)

- (*11)デッドタイム: Hブリッジ上下のFETがオン(導通)する時間にマージンを設ける。上下FETが同時にオンとなって、貫通電流が流れることを避ける

執筆者プロフィール

- 小松義一(こまつ よしかず)

株式会社CRI・ミドルウェア 開発本部 音響開発部 副部長

国内の電機メーカー、半導体メーカーにて、AV・IoT・車載用半導体のFAE(応用技術職)、SE(システムエンジニア)として勤務。主に商品企画、信号処理アルゴリズム開発、リファレンス回路開発、顧客サポートなどを手掛ける。2024年よりCRI・ミドルウェアに入社。音響処理の知見を活かし、主にCRI D-Amp Driverの事業展開や、技術開発・サポートに従事。