- JASホーム

- JASジャーナル

- JASジャーナル2025年秋号

- アキュフェーズFMチューナーの歴史 ~聴く歓びを磨き続けた50年~

JASジャーナル目次

2025autumn

アキュフェーズFMチューナーの歴史

~聴く歓びを磨き続けた50年~

アキュフェーズ株式会社 常務取締役

大貫昭則

はじめに

今年はラジオ放送が始まってから100年を迎える節目の年。そしてのちに開始されたFM放送とともにアキュフェーズは歩んで参りました。創業者のひとり、春日二郎(かすが じろう)はFMチューナーの礎を築いた人物であり、創業当初からFM放送を重要な音源と位置づけ、初代機T-100を世に送り出しました。それ以降も技術革新を重ねながらチューナーの開発を継続しています。現在では最新機種T-1300が高い受信性能と先進的な機能を備え、FM放送の魅力を最大限に引き出す製品として注目されています。

創業から現在に至るまでのアキュフェーズのFMチューナーの歴史をお伝えいたします

「ラジオ放送100年」 ~電波が紡いだ文化と音楽体験の記憶~

2025年、ラジオ放送が開始されてから100年という節目の年を迎えました。1925年(大正14年)に愛宕山から電波が発せられて以来、ラジオは人々の暮らしに深く根ざし、変わりゆく時代の伝承者として活躍してきました。黎明期にはニュース、娯楽、教養番組などが電波に乗り、人々はラジオの前に集い、耳を傾けました。戦後の復興期には力強い希望の声を、高度経済成長期には豊かな音楽文化を届けました。そして今もラジオは、時代の変化に寄り添いながら、より豊かに生きることの喜びを伝え続けています。

1969年(昭和44年)に始まったFM放送は再生品位と音質に革命をもたらしました。外来雑音に強く、安定した受信が可能なことや、優れたステレオ方式の採用により、音楽の表現力の幅は飛躍的に広がって、演奏会場の臨場感や歌声の生々しさ、楽器の質感の細部に至るまでを伝える新たな手段となり、多くの人々の感性を刺激しました。

FM放送は単なる情報伝達手段にとどまらず、より深く音楽を味わうためにオーディオ文化と手を取り合いながら進化してきたのです。100年という歳月の中で「声や音を届ける」という本質を変えることなく、人と人をつなぐ媒体として確かな存在感を放ち続けています。

家族でラジオを楽しむ 1928年(昭和3年)頃

(撮影:金田増一 写真提供:日本ラジオ博物館)

「春日二郎」 ~オーディオに人生を捧げたラジオ技術者~

1918年(大正7年)、長野県伊那に生まれた春日二郎は、幼い頃からラジオに魅了された“ラジオ少年”でした。無線通信に対する情熱を買われ、第二次世界大戦中には通信士として活躍します。

戦後の混乱が続く1946年(昭和21年)、春日二郎は兄・仲一(なかいち)と共に、長野県駒ヶ根市に「有限会社春日無線電機商会」を設立。ラジオ用の高周波コイルなどを手がけ、オーディオの世界に足を踏み入れました。1950年(昭和25年)には社名を「春日無線工業株式会社」として新たなスタートを切り、ラジオだけでなくオーディオ製品全般の販売へと事業を拡大。さらに1960年(昭和35年)には社名を「トリオ株式会社」に変更しました。

1972年(昭和47年)、春日二郎はトリオを退職し、新たな挑戦として「アキュフェーズ株式会社」を設立。高級オーディオの新たな世界を切り拓きました。

また、春日二郎は日本オーディオ協会の設立発起人の一人として、理事や編集委員を務めるなど、業界の発展にも大きく貢献しました。

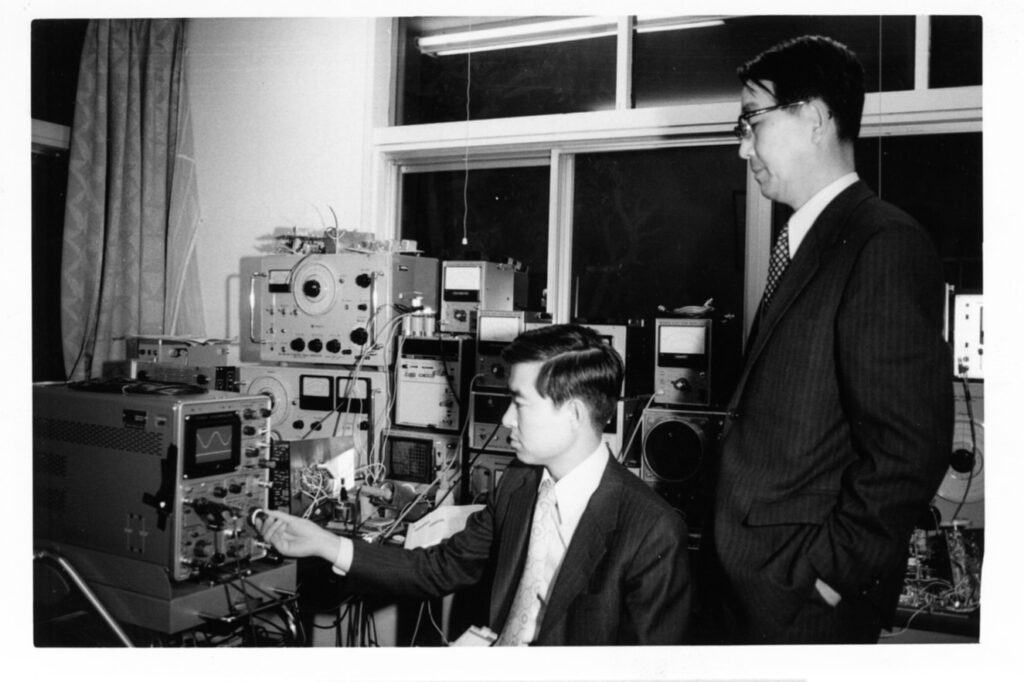

1973年頃の設計風景。右が春日二郎、左が齋藤重正(現・相談役)

「国産初のFM受信機の発売」 ~高音質時代の幕開け~

国産初のFM受信機FM-100型は、1957年4月に春日無線工業(のちのトリオ)から発売されました。創業者であり技術責任者であった春日二郎が中心となってアメリカのボストン市のRadio Shack Corp.と共同で”REALISTIC”ブランドの製品として設計した後、受信周波数帯を変更し、パネルに”TRIO”のロゴを配して販売しました。

驚くべきは、NHKがFMの実験放送を開始する1957年12月よりも前に本機が発売されていたことです。『無線と実験』1957年10月号の、実験放送間近の盛り上がりを伝える特集記事「FM放送にそなえて」の中で、春日二郎は「FM-100型FMチューナーの概要」と題して、国産初のFM受信機を回路図入りで解説しています。

FM-100型の回路図より使用真空管は次の通り、高周波増幅6U8/局部発振12AT7/混合6U8/中間周波増幅6AU6×2/振幅制限6AU6/検波6AL5/セレン整流器など。受信周波数帯は80-90MHz、検波方式は直線性の良いフォスター・シーレー検波、局部発振には自動周波数調整(AFC)により同調が容易で再同調も不要、出力0.3Vの入力感度は100μV以下とのこと。

このように国産初のFMチューナーとして素晴らしい機能と性能を実現しており、Hi-Fiオーディオの黎明期において重要な役割を果たしました。

トリオFMチューナー FM-100型 13,100円

(写真提供:日本ラジオ博物館、実機は同博物館で常設展示)

FM放送関連の年表

- 1957年4月 :国産初のFMチューナーFM-100型を発売

- 1957年12月24日:NHKがFM放送の実験放送を開始

- 1960年4月1日 :FM東海が実用化試験局として開局

- 1963年6月25日 :FM東海がAM-FM方式によるステレオ実験放送を開始

- 1963年12月24日:NHK-FM東京実験局がステレオ放送を開始

- 1969年3月1日 :NHK-FMが本放送を開始

「アキュフェーズT-100の発売」 ~国産FMチューナーの頂点~

国産初のFMチューナーの発売から16年後の1973年9月に発売されたAM/FMステレオ・チューナーT-100。製品カタログの冒頭にはFMチューナーのめざす理想像が記されています。

『終日放送されてくる豊富なプログラムのリプロダクション。良質番組のエアーチェック(録音)によるテープライブラリー。音質、安定性の優れたチューナーは、オーディオ生活を一段と豊かにします。理想的チューナーとは、放送局のスタジオとアンプを直結し、電波という媒体の介在を無くした状態に近いものです。したがって、伝送の途中で混入する妨害信号、雑音、各種のひずみなどが耳では感知できないレベルまで取り除かれなければなりません』

(AM/FMステレオ・チューナーT-100のカタログより抜粋)

T-100は、FMチューナーの歴史を語るうえで欠かせない製品となりました。発売から50年が過ぎた今もなお現役で活躍しているセットも存在しています。「科学技術を通じて人々の精神生活を豊かにしたい」という企業理念が結実した象徴的な製品です。

「新製品の継続的開発」 ~歴代製品が渡した技術と文化のバトン~

T-100を皮切りに、当社はFMチューナーの開発を絶え間なく続け、最新のT-1300を含めて15機種の製品を世に送り出してきました。

これら新製品の使命は、その時代に合った新技術を盛り込み魅力的な製品に仕上げることと、新製品を継続的に発売することで、オーディオ文化のすそ野を広げ、次の世代の人たちに受け渡すことと確信しております。また継続的に新製品を開発することで、優れた回路技術などを後継者に伝承する大切な機会であることも記しておきたいと思います。

FMチューナー発売年表(T-100、T-106はAM/FMチューナー)

| 機種名 | 発売年月 | 価格(税抜) |

|---|---|---|

| T-100 | 1973年9月 | 135,000円 |

| T-101 | 1974年5月 | 110,000円 |

| T-104 | 1978年10月 | 250,000円 |

| T-103 | 1979年1月 | 150,000円 |

| T-105 | 1980年10月 | 120,000円 |

| T-106 | 1984年1月 | 160,000円 |

| T-107 | 1985年7月 | 99,800円 |

| T-11 | 1990年3月 | 120,000円 |

| T-108 | 1990年4月 | 120,000円 |

| T-109 | 1993年12月 | 150,000円 |

| T-109V | 1999年5月 | 170,000円 |

| T-1000 | 2005年7月 | 280,000円 |

| T-1100 | 2010年9月 | 330,000円 |

| T-1200 | 2018年4月 | 400,000円 |

| T-1300 | 2025年6月 | 450,000円 |

「最新機種T-1300の発売」 ~FM放送の魅力を極限まで引き出す~

T-1300は、長年培ってきたアナログ技術と、最新のDSPによる高精度な信号演算処理技術を融合させ、次世代につながるFMチューナーとしてHi-Fiオーディオの新たな可能性を切り拓く製品となりました。

DDS FMステレオ・チューナー T-1300

450,000円(2025年6月発売)

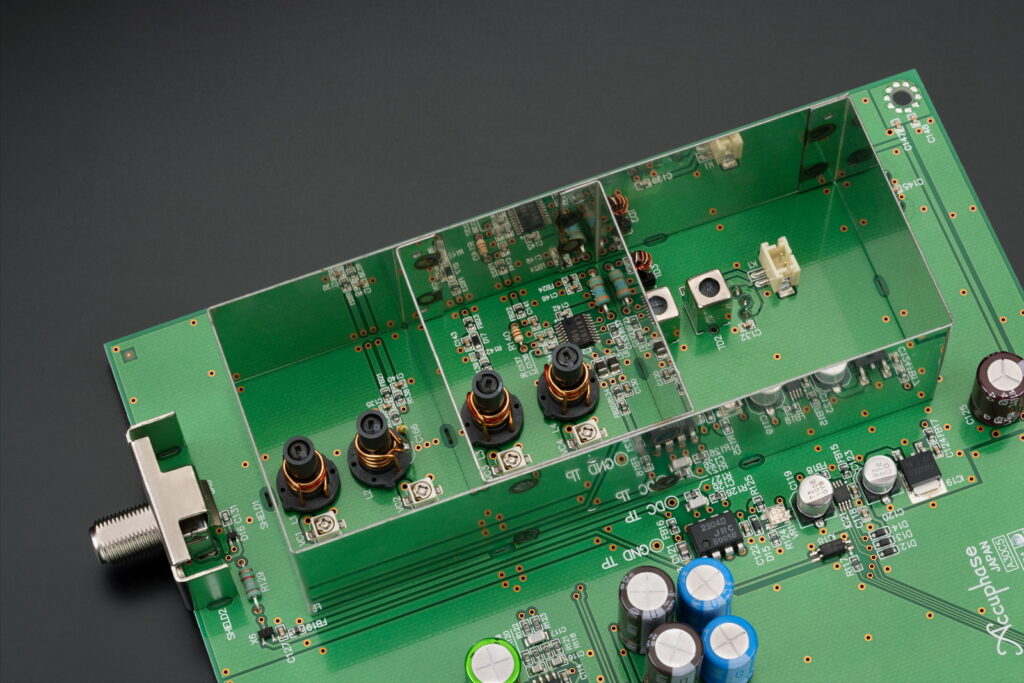

今回の設計目標のひとつとして、フロントエンドの基本性能の見直しを行いました。フロントエンドはFMチューナーの受信感度とオーディオ出力のひずみ率を左右する重要な部分です。適正な周波数選択度のフィルターを設計することと、低雑音な高周波増幅器を選択することが肝要となります。とても地道な作業でしたが、RFコイルの巻き数の見直しや高周波増幅器のデバイスの再選定により本機の受信性能を向上することができました。

以下に、本機の特徴的な技術を紹介いたします。

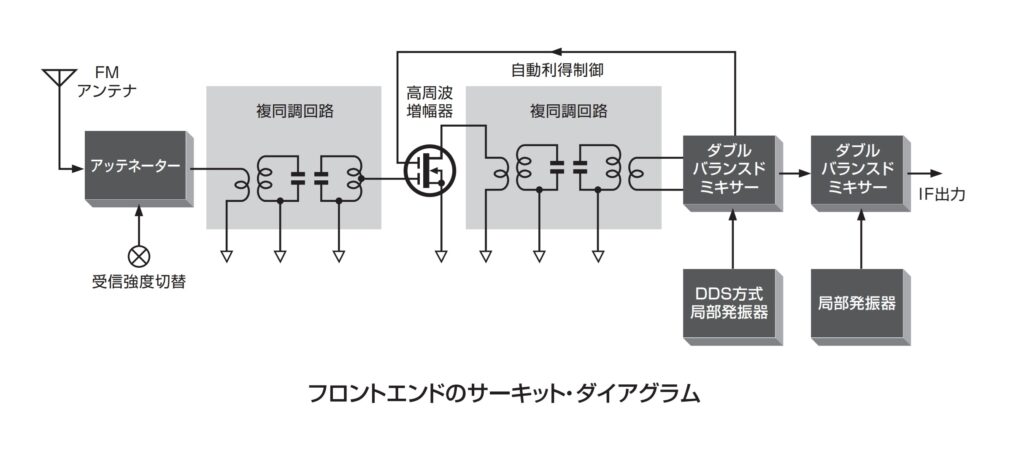

1)大入力妨害信号に強い「2段複同調回路」のフロントエンド

アンテナより入力された変調信号は複同調回路によって希望の信号のみを取り出し、次段の高周波増幅器で増幅を行います。

複同調回路の特長は、通過域特性が平坦なので位相ひずみが少なく、遮断特性も優れているため、混変調やブロッキング現象などを起こす大入力妨害信号を高周波増幅する前に除去することができます。さらに増幅後の信号を再び複同調回路に通して「2段複同調回路」構成とすることにより、最適な選択度を確保しています。

ミキサーは2段構成の「ダブルスーパーヘテロダイン方式」を採用しました。妨害信号の侵入を防止しながら効率よく中間周波数に変換できます。1段目のミキサーにより中間周波数に変換された信号は、再び「複同調回路」に通して不要な信号を効率的に除去します。その後2段目のミキサーを通して所望の周波数に変換します。

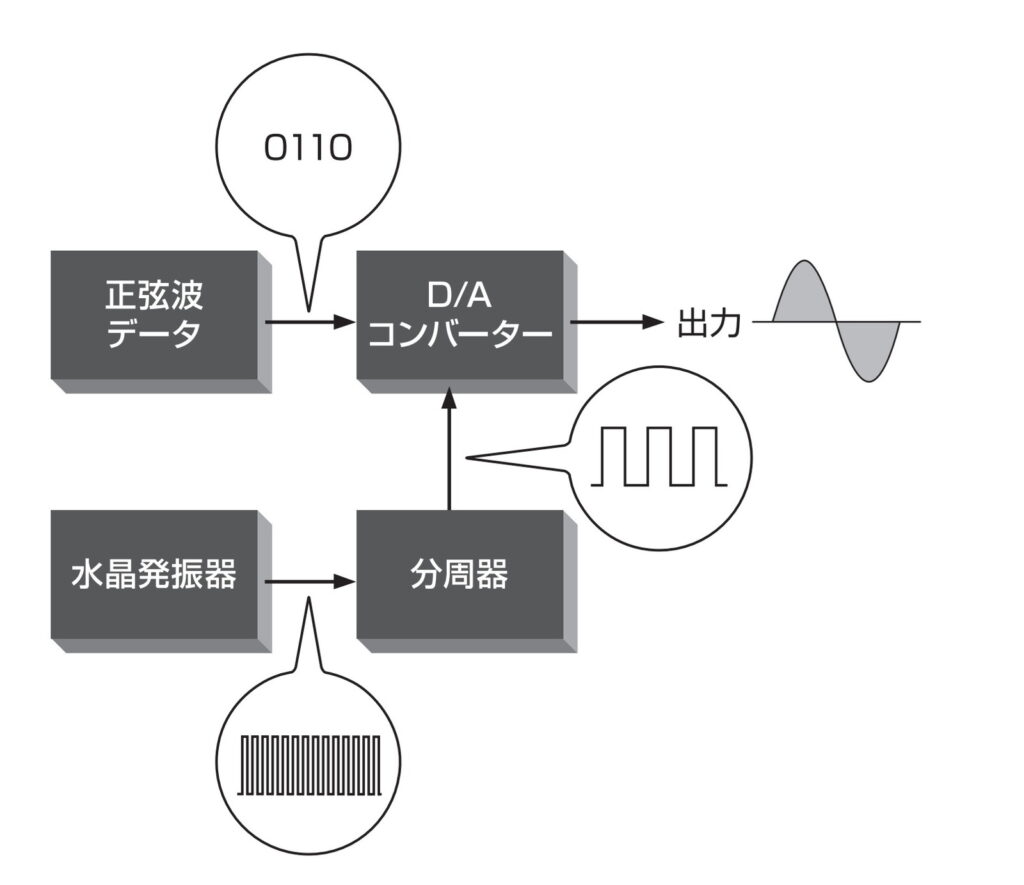

2)画期的な「DDS(Direct Digital Synthesis)」方式による局部発振器

アンテナからフロントエンドに入った高周波信号はRFアンプで増幅したあと、局部発振器の信号を混合して中間周波数(IF)に変換されます。スーパー・ヘテロダイン方式の局部発振器は、放送局の周波数に同調させるために、周波数を可変する機能が必要となります。

一般に局部発振器にはPLL回路が使用されます。しかしPLL回路は帰還によって周波数を安定させるので、その出力には周波数変調成分が残ってしまいます。したがってPLL回路の出力は、水晶発振回路よりも周波数純度が劣ります。本機で採用したDDS方式の局部発振器は、きわめてQ(共振の鋭さ)の高い水晶発振器とD/Aコンバーターを組み合わせているため、出力の周波数変動が少なく、純度の高い正弦波を得られることが特長です。

DDS方式の動作は、水晶発振器の出力を分周器で分周して、正弦波データを読み出すタイミング、つまりサンプリング周波数を作り出します。そのサンプリング周波数で正弦波のデータを読み出し、D/Aコンバーターで正弦波のアナログ波形を作り出します。本方式には帰還ループがないので、水晶発振器の周波数純度がそのままD/Aコンバーターの出力まで維持できるので高S/N化につながります。

3)混信時に威力を発揮する「可変IF帯域フィルター」

可変IF(中間周波数)帯域フィルター機能は、フィルターの中心周波数に対して、IF帯域幅を6段階(50、75、100、150、250、500kHz)に切り替えて選択することができます。一般的には帯域幅を最大にして500kHzで使用しますが、強力な隣接局に埋もれた受信強度の弱い希望局の放送を聴きたい時には、IF帯域幅を狭めて受信することにより、隣接局の混信を軽減でき、良質な受信が可能となります。

本機は、このIF帯域幅を可変するIF帯域幅フィルターに、完全直線位相型のFIR(Finite Impulse Response)ディジタル・フィルターを採用し、IF帯域フィルターの位相ひずみを限りなく少なくすることに成功しました。

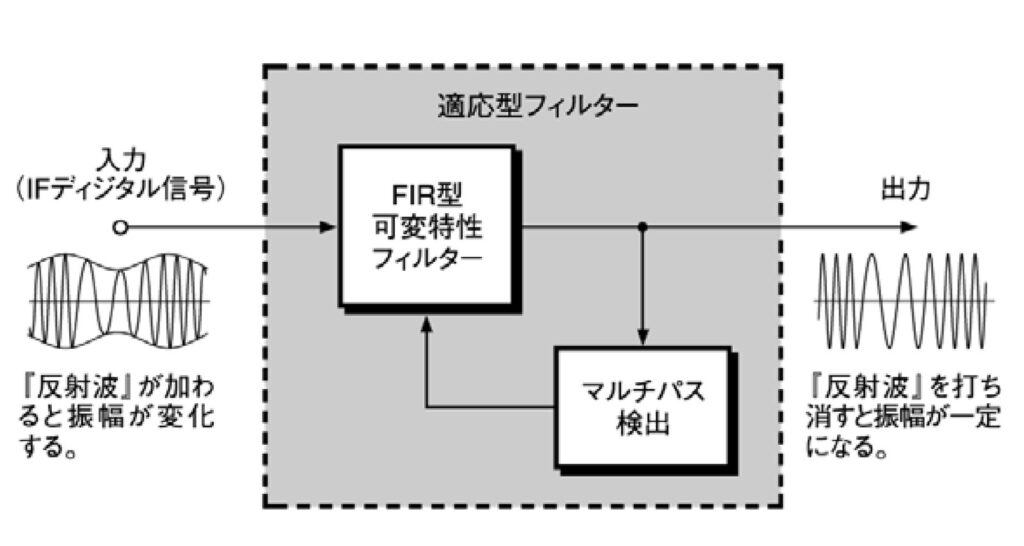

4)反射波を軽減する「マルチパス・リダクション(MPR)機能」

マルチパス(多重波伝送路)とは、送信所からの電波が複数の経路で受信アンテナに達する伝播現象をいいます。FM放送を各家庭で受信する場合、送信所からの直接波と山やビルなどにぶつかって少し遅れてくる反射波が同時に入ってきます。このような直接波と反射波を同時に受信すると、受信した信号にひずみや雑音が発生し、良好な受信を阻害します。このため、複数の電波で受信した信号の中から、反射波を抑制し直接波だけ拾い出して伝送することは、妨害のない高品位な受信につながります。

T-1300は高速・高精度DSPによるディジタル信号処理によって、マルチパス信号の中の反射波を抑制する画期的なマルチパス・リダクション機能を搭載しています。この機能は適応型フィルターの技術を応用して実現しました。適応型フィルターは最適化アルゴリズム(問題を解決する計算手順や方式)に従って、その伝達関数を自己適応させるフィルターです。マルチパスのないFM放送波は常に振幅が一定です。ところが反射波が加わると図の入力波形のように振幅が一定ではなくなります。その振幅の変化(エンベロープの振幅変化量)を検出、それを打ち消すようにFIR型フィルターの特性を動的に可変することで、常にマルチパスを抑制することができます。

5)低ひずみ率・低雑音特性を実現した「ディジタルFM復調方式」

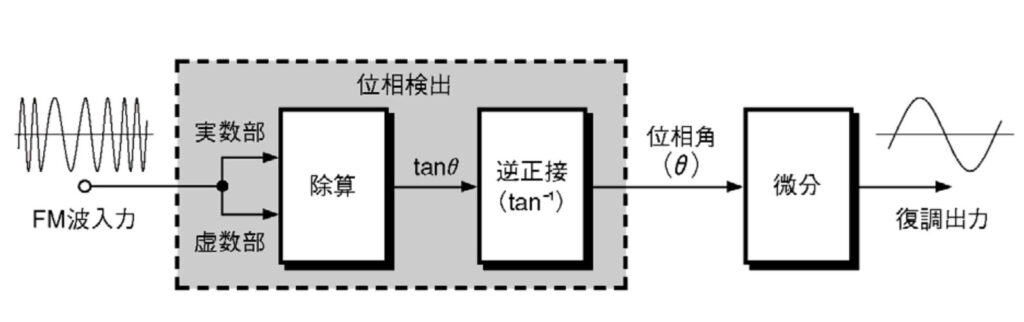

FM復調部は、音声出力のひずみ特性と雑音特性を左右する大変重要な部分です。このFM復調方式は、まずディジタル化されたFM波の虚数成分を実数成分で除算することにより、位相角(θ)の正接(tangent:タンジェント)成分を抽出します。それを逆正接(arctangent:アークタンジェント)演算することで位相角が得られます。さらに微分演算によって位相角の時間変化を取り出すことにより、FM復調出力(オーディオ出力)を得ています。

6)DSPによる理想的なステレオ復調回路「DS-DC」

ステレオ復調部には、アキュフェーズ・オリジナルのDS-DC(Direct Synthesis – Double Cancellation)方式を採用しました。DS-DCは「パイロット信号の直接合成処理」と「クロストークの二重打消し処理」の2つの技術で構成されています。本機では、これら全ての処理をDSP上のソフトウェアにより演算を行うことで、演算誤差の少ない理想的なステレオ復調を可能とし、驚異的なチャンネル・セパレーションを達成しました。

7)MDS変換方式D/Aコンバーターの採用

混信時に威力を発揮する「可変IF帯域フィルター」や、反射波を軽減する「マルチパス・リダクション(MPR)機能」など、先進的な信号処理は全てディジタル領域で行っており、その高品位なディジタル信号はそのまま出力することも可能で、48kHz/24bitの音楽信号をディジタル録音することが出来ます。全ての処理を施した信号はD/Aコンバーターによって再びアナログ信号へと変換します。本機では高精度D/Aコンバーター2つを並列駆動し、出力信号を足し合わせることで雑音成分を打ち消しS/Nの向上を図っております(MDS変換方式D/Aコンバーター)。

当社のチューナーにとって核心の機能を担うディジタル信号処理はT-1000で初めて採用し、4世代にわたり進化を続け、発売から20年の節目の年にT-1300という形で結実しました。継続的な進化のために掲げた目標は「雑音を減らすこと」、これはオーディオ機器すべてのテーマでもあります。例えばモノラル受信時のS/Nはモデルチェンジ毎に向上させていて、アナログ・フロントエンドの受信性能の向上と共にD/Aコンバーターの高性能化を図っています。

実際のところ雑音を減らすことは容易ではありません、すべての回路の見直しから始まり、新たなデバイスの検討まで性能改善の日々を送っても、前の機種と比べて1dB改善できれば大変な成果となります。さらに重要なことは「雑音を減らすこと」を継続することです。新たな製品は確実に進歩して存在価値は高まり、その結果としてお客様にも喜んでいただけると確信しております。

最後に

ラジオ放送開始から100年の節目の年、FM放送の魅力を最大限に引き出す製品として本機を世に送り出しました。こころ安らぐFM放送をT-1300の高品位な演奏でお楽しみください。

参考文献

- 日本ラジオ博物館(Japan Radio Museum)

https://www.japanradiomuseum.com/ - ラジオの技術・産業の百年史 (著者)岡部匡伸

- 無線と実験 1957年10月号

- T-1300製品カタログ

- T-1100新製品資料

執筆者プロフィール

- 大貫昭則(おおぬき あきのり)

アキュフェーズ株式会社常務取締役。1967年、神奈川県生まれ。工学院大学電子工学部電子工学科卒業後、アキュフェーズに入社。アナログ、ディジタル機器の設計に従事し、2014年より製品企画の責任者を務めている。